Estratto da Omphalos, di Sergio Frau (da pag. 947 a pag 974)

LINGUACCHIO

Te lo giurano già da un paio di secoli che l’Indo-europeo

ci affratella dal Baltico all’Oceano Indiano.

E anche che il Latino è la lingua

più indo-europea di ogni altra.

E, pure, che il Sardo è l’idioma più somigliante al Latino.

Eppure il Mediterraneo non viene mai considerato

nelle rotte della geo-linguistica indo-europea.

E se, invece…

–

SE…

Se Cicerone non ci avesse lasciato detto che i rampolli della Roma bene venivano mandati a studiare dagli Etruschi che la sapevano molto più lunga dei Romani…

Se il professor Irollo non ci avesse appena detto che nella Città Eterna le liturgie più sacre venivano declamate in lingua etrusca…

Se Silio Italico non avesse testimoniato dei mille prestiti fatti dall’Etruria a Roma…

Se qualcuno – dopo più di un secolo di studi e ricerche – fosse arrivato a capirci davvero qualcosa di quella strana scrittura degli Etruschi che sembra aver voluto criptare, in codice, quel che raccontava…

Se Plutarco non ci avesse giurato che gli Etruschi erano coloni dei Sardi…

Se qualche studioso avesse mai preso in considerazione il Mediterraneo come trait d’union di quell’Indo-Europeo che ci accomuna dal Baltico al Bangladesh…

Se la Grande Linguistica Internazionale non facesse passare, da sempre, tutti i contatti e i contagi indo-europei a nord delle Alpi, dalle steppe…

Se poi non ti dicessero anche, però, che è proprio il Latino la lingua più indo-europea…

Se un linguista giapponese – Shigeaki Sugeta autore di Su Bocabulariu Sinotticu (nugoresu – giapponesu – italianu) – non avesse messo in fila centinaia e centinaia di parole italiane (la maggior parte derivanti dal latino) confrontandole con quelle della Barbagia e scoprendole quasi identiche…

Se la Barbagia non si chiamasse Barbagia proprio perché quei Barbari di lì non permisero mai ai Romani di entrarvi…

Se tutti i migliori linguisti non ti attestassero che il Sardo del Centro è l’idioma più simile al primo latino…

Se Dante non avesse messo nero su bianco che i Sardi erano gli unici a non avere un idioma volgare, ma che il loro volgare era un latino parlato come scimmie…

Se, se, se…

La storia – si sa – non si fa con i se…

Le ipotesi, invece, sì.

Se non ci fossero tutti questi motivi per costringerti a osare, non varrebbe la pena di osare.

Ma ci sono.

E, quindi, ora, si osa…

Si osa ragionarci su.

–

I Sardi e quel loro Latino da Scimmie.

Lo strano caso che Dante ci segnalò…

Indo-europeo? E se fosse nascosto proprio in quel trattino

il Primo Mediterraneo che, svuotandosi,

unì le antiche lingue del nostro Mondo?

Riservata a chi ama ragionare. Modesta proposta su un cambio

di prospettiva nelle analisi linguistiche imperanti. Fin’ora è sempre mancata una parola: Sardegna!

Tutt’altra Storia la Prima Storia…

Ecco perché non possiamo non dirci indo-europei…

–

E sì che pensavo fosse soltanto un puzzle…

Complesso, sovrabbondante, variegato ma, comunque, soltanto un puzzle…

O uno di quei mosaici che con un po’ di tigna e santa pazienza, alla fine, forse, ce la fai a farlo come lo sognavi…

No: questo è davvero un caleidoscopio andato in frantumi!

Sono cento i vetrini che bisogna rimontare…

E chissà se, poi, l’incastro riesce davvero a restituire tutti i mille colori che, all’inizio – prima di andare in mille pezzi da rimontare così – aveva…

Non ci si capisce più niente, ormai…

Ne son passati di anni, da allora…

Tremila, 3.158, anno più, anno meno…

Tremilacentocinquantotto da quel 1.175 in cui le fonti egizie collocano i cataclismi in Sardegna, l’Isola nel Grande verde (vedi le Colonne d’Ercole, un’inchiesta)

Non son più le stesse, oggi, quelle parole antiche…

Hanno traversato il mare, saltato fedi, salito i monti…

Hanno girato il mondo, quelle parole antiche.

E son ritornate cambiate – vestite da italiano, truccate da francese, mascherate da spagnolo, bulgaro, ungherese… – tanto che, però, quasi non le si conosce più com’erano all’inizio…

Forse, però, conviene cominciarlo, questo Capitolo d’Azzardo Grande, proprio con l’intensa testimonianza che l’autore di Padre padrone, Gavino Ledda, di Siligo, nordovest dell’isola – ricordando le sue esperienze al ginnasio Azuni di Sassari – ha rievocato in Lingua di falce, 1977.

Gavino Ledda: «Chiedermi per esempio che cosa fosse una circonferenza (con riferimento ai programmi del ginnasio) richiedeva un’unica risposta: “Il luogo dei punti di un piano equidistanti da un punto prefissato detto centro”. La litania la sapevo, ma non potevo recitarla così. “Luogo” per me significava “logu” con le immagini che contiene per il pastore: contrada, zona, campo, tanca…; “punti” per me significava “puntos”, gli uomini morsicati dalla tarantola o punti da altri insetti; “piano” era uguale a “pianu”, cioè una pianura. Circonferenza era un nome estraneo; equidistante, un aggettivo enigmatico. Se avessi voluto, per facilitarmi il compito, pensare la risposta in Sardo per poi tradurla in italiano, avrei avuto il diritto di proporla così: “campo dei tarantolati della pianura, messi alla stessa distanza da un tarantolato messo prima, chiamato centro”».

Esempio centrato?

Forse no.

Comunque un bell’esempio di doppiezza: un italiano tutto nuovo, fatto con antiche parole latine, usate ancor oggi alla sarda, ma – al solito – come fanno le scimmie…

L’azzardo era previsto.

Era nel conto, fin dall’inizio…

Fin da quando – all’inizio – si era deciso di ragionare in pubblico su dati ormai “certi” da sempre, fossilizzati e quindi – di norma – indiscutibili.

Ma poi uno – parola d’onore! – un po’ d’imbarazzo lo sente ad affrontare e riesaminare robe così enormi….

Quando si esagera, be’ si esagera…

Non io, no: è il Primo Mediterraneo che ha sempre strafatto, eccessivo com’è…

L’unica è giocarsi qui, subito, anche le stesse identiche, sacrosante precauzioni di Dante…

Lui, le mani avanti, le ha messe giusto fin dalle prime righe del suo De vulgari eloquentia. Prima di partire – lancia in resta, orecchie ben aperte, occhi nuovi, spalancati, memoria d’acciaio – per la sua caccia grossa alla lingua del volgo, e ai suoi sfuggentissimi antenati segreti, Dante scrive: «Non ritrovando io, che alcuno prima di me abbia trattato dell’eloquio del volgo e vedendo questo essere veramente necessario a tutti…».

E via, il Divino Poeta parte così con quel suo trattatello scintillante che apre ogni Antologia della Lingua italiana. Si riesce a prender coraggio solo dopo aver constatato che ancora oggi – sette secoli dopo, in Sardegna, ma non solo – sull’argomento si vagheggia assai.

Sì, certo, si è arrivati a studiare nel dettaglio le fricative una per una, ad analizzare ogni colpo di glottide, persino le velari le hanno catturate, registrate, infilzate e archiviate come farfalle: una accanto all’altra. E ora che da almeno 300 anni – da quando cioè ci si raccapezza almeno un po’ con Accadico, Sanscrito, Gotico & C. – sono lì in bella vista, sotto gli occhi di tutti, ci si continua ad accorgere di continuo – con stupore, ogni volta – che tante, tantissime parole indiane ed irlandesi s’assomigliano quasi come gocce d’acqua o fiocchi di neve: sempre simili mai del tutto uguali.

E siccome, poi, anche il Danese assomiglia al Turco, e il Finlandese talvolta si gemella con lo Spagnolo, l’Iraniano e l’Afghano si è stabilito che in passato qualcosa deve pur essere successo se, ancor oggi, genti così distanti usano gli stessi termini per indicare le stesse cose da una parte all’altra del mondo.

Qualche esempio?

Andiamo rapidi, però, ché su questi censimenti gemellari son pieni cento libri. Non sarebbe stato battezzato Indo-Europeo, altrimenti, quest’idioma…

Si è deciso che il fenomeno è dovuto – legato a doppio nodo – alla diffusione del “linguaggio indo-europeo”, avvenuta chissà quando, chissà come, persino chissà dove.

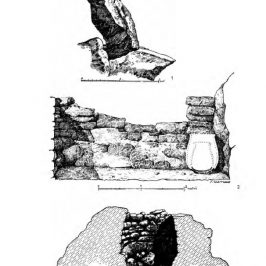

Per lo più si fa arrivare tutto dalle steppe (vedi illustrazione. Ndr). Il Mediterraneo? Ancora una volta è il Grande Assente!

Risolvere il problema indo-europeo in blocco è – per dirla alla Dante – impresa assai oscura, visto che va ambientata soprattutto in quei secoli ingarbugliati assai, davvero come una selva, che tutti chiamano Dark Age, l’Età Buia…

Converrà stabilire un programma di minima, piuttosto.

Non affrontarlo proprio il grande tema dell’Indo-europeo, ché tanto in tanti ci si son messi.

Ma, invece, provare per una volta almeno a concentrarsi, intignarsi, impuntarsi soltanto su un particolare piccolo piccolo, che di solito tutti snobbano o danno per scontato o ignorano: ovvero quel trattino dell’indo-europeo che sta – come un ponte, come un muro – tra “indo” ed “europeo”. È questa una battaglia per salvarlo quel trattino: come vedremo sta rischiando di sparirci sotto gli occhi da un momento all’altro, se persino un vocabolario etimologico specialistico, appena pubblicato da Palombi Editori, sceglie come titolo Dizionario Indoeuropeo, scritto così, tutto attaccato: amputato di quel segnale minimo, evocativo, che però…

Eppure proprio quel trattino in via di sparizione è il nostro bersaglio: lì potrebbero esserci racchiuse molte, molte più sorprese di quel che ci si aspetta…

Prima – all’inizio della famosa costruzione teorica ottocentesca che ce l’ha consegnato – il trattino univa “indo” e “germanico”: indo-germanico, dunque.

Un idioma indo-germanico, al solito über Alles, trionfante per decenni nelle ricostruzioni dei linguisti.

Poi, uno studioso assai serio, tal Franz Bopp, seppur tedesco di Germania, nella prefazione alla sua Vergleichende Grammatik (letteralmente: Grammatica Comparativa) sentenziò: «Non posso approvare l’espressione indo-germanico, non vedendo perché si considererebbero i tedeschi come i rappresentanti di tutti i popoli del nostro continente».

Si era agli inizi degli anni trenta dell’Ottocento, alle fondamenta della linguistica e già l’Indo-germanico diventa così, per l’intero mondo scientifico internazionale che ne ragiona e discute, l’Indo-europeo.

Sarà proprio quel segmentino – tra “indo” ed “europeo” – l’oggetto delle righe che seguono: un segnetto da niente, quello che ora, però, vale la pena di capire davvero.

Messo lì – quel trattino neutro, anonimo, per nulla vistoso – è proprio lui che poi, zitto zitto, impronunciabile se non con l’accenno di una pausa, piazzato lì al centro da due secoli come niente fosse, riesce a legare insieme le bianche scogliere di Dover alle foci del Gange…

Diciamolo subito il dubbio – l’ipotesi di partenza, il paradigma indiziario – che ci arpiona a questo punto: stavolta si sospetta che quel trattino stia lì – come fossilizzato, rattrappito, liofilizzato, ormai solo evocativo – a indicarci l’intero Mediterraneo Antico: le sue genti del II millennio a.C. e le lingue comuni che parlavano sul suo bagnasciuga, nei porti, nei commerci, nei templi…

Non solo!

Si sospetta pure che sia stato proprio questo nostro Mar Comune – uno e trino con quei suoi tre grandi bacini, l’uno legato all’altro da passaggi difficili di sabbie, mostri, leviatani e cavalloni e, per di più, al Centro dei Mondi – che a un certo punto, intorno a quel 1175 a.C., svuotandosi delle sue genti terrorizzate da onde impazzite e assassine, abbia saldato, spinto, salvato e conservato (persino sui più impervi picchi alpini, ladini) le lingue dell’Est ancora impastate con quelle dell’Ovest.

E anche quelle del Nord con quelle del Sud.

Ciò che di terribile potevano combinare d’improvviso gli Schiaffi di Poseidone, ormai, le genti sul mare l’avevano capito, e a spese loro: d’improvviso dal 1100 a.C. in poi (l’abbiamo appena verbalizzato, sfottendo Marzatico…) tutti si arroccarono lontano lontano dalle sue coste: a debita distanza dai litorali. Potrebbero essere stati questi profughi che il Mar Pazzo aveva esiliato all’interno e all’inverno – costringendoli a portarsi dietro, sui picchi, sotto la neve, le loro tecnologie e i loro know-how mineral-metallari vecchi di millenni – a battezzare in giro oggetti, cibi, strumenti, Dei, città e riti?

Vedremo…

–

Ma prima…

Può mai un precedente esser successivo?

Talvolta sì, vedrete che è sì: il precedente – a questo diffusionismo mediterraneo che qui si ipotizza – è la lingua e le parole che tra il VII e il XIII secolo d.C. gli Arabi espandendosi a dismisura regalarono alla gente di mare: ragazzo, tariffa, scirocco, dogana, magazzino… Tutti vocaboli, questi, targati Islam e usati oggi persino in Val d’Aosta…

Un Islam all’arrembaggio, vento in poppa, dappertutto sulle coste. Non risulta che – in quel mezzo millennio in cui mezzo mondo pregava Allah – Poseidone abbia mai fatto il matto. L’avesse fatto, però, avremmo rischiato di ritrovarci gente che sulle alture dei Nebrodi e dei Pelori, sul Vulture, nelle malghe sopra Bolzano, in Friuli ci parlava arabo stretto…

Del resto metà dei termini che ancora oggi ci ordinano chimica e matematica ci vengono da loro – zero, algebra, alchimia, zenit, nadir… – e senza che uno tsunami le abbia spinte in giro dappertutto.

Non solo: in quel bel suo saggio citato all’inizio del nostro estenuante Giramondo – Il Mediterraneo, un mare e la sua «vocazione» – Andrea Bonesso scrive: «…Probabilmente non si sbagliavano gli Arabi, quando, fino a tutto il 1800, definivano la lingua usata nei porti del Mediterraneo, un mix di spagnolo, genovese, veneto ed altri idiomi, “lisān-al-faranğī”, cioè lingua europea…». E va tenuto in memoria anche quel che ci ha certificato Anthony Mollo, nello stesso capitolo: «Il mondo mediterraneo si offre come punto di osservazione ideale per studiare il problema di come comunità che appartengono a religioni, lingue, etnie e tradizioni diverse possono e riescono a interagire reciprocamente nel tempo».

È sempre successo…

Può essere successo, così, anche allora?

E perché, però, il Mediterraneo di allora – il Mediterraneo indo-europeo del II millennio a.C.– non lo guarda e non lo cita più nessuno?

–

Torniamo al Centro del Problema: ai segreti di quel trattino che fa da ponte e cerniera separando “indo” e “europeo”. Anzi, di più: zoomiamo ora – proprio su di noi, sul nostro Mediterraneo – per vedere se, per caso, quel trattino non sia proprio roba nostra, da rivendicare.

Va presa alla lontana, ma va presa…

«Nessuno sembra meritare il nome di indoeuropei più degli “Italici” che si stabilirono nella penisola nel corso del secondo millennio (alla fine del II millennio a.C., alla fine… Ndr), e tra questi soprattutto i Latini. La loro lingua è l’unica, insieme all’indoiranico, che abbia conservato del comune retaggio un buon numero di parole designanti fatti di religione e di organizzazione sociale: inseparabili, in epoca arcaica».

Se a dirtele cose così – fin dalla prime righe del primo capitolo del suo La religione romana (Bollati Boringhieri) – è Jean-Alexis Bayet (1892-1969) professore di lingua e letteratura latina alla Sorbona, ex direttore della Scuola francese di Roma e presidente dell’Associazione internazionale di archeologia classica, be’ c’è da credergli.

Bayet prosegue così: «Questo ostinato conservatorismo, durante lenti spostamenti attraverso immensi spazi, si dimostrerà un fattore essenziale dell’evoluzione religiosa di Roma, e giustifica ipotesi e ricerche che poco a poco, sia pure contestate o rivedute, ne chiariscono certi aspetti storici sull’ “unità italo-celtica” prima che le stirpi di eguale provenienza e lingua si fossero separate per dirigersi le une verso l’Italia e le altre verso l’Europa atlantica».

Il libro di Bayet ha più di mezzo secolo: uscì per Payot nel 1959. E già mezzo secolo fa, però, lì in Francia si snobbava, dubitandone fortemente, quella teoria villanoviana – con quella Villanova proto-etrusca über Alles, pressoché deserta fino all’XI secolo a.C. da cui (dopo l’avvento dei Villanoviani, sbarcati lì, sopra Bologna, come da un Ufo) si sarebbe irradiato il possente fenomeno etrusco – a cui è da sempre abbarbicata la Papessa della Protostoria italica Anna Maria Bietti Sestieri e la setta dei suoi fedelissimi.

Scavalcando la palude stagnante della Protostoria all’italiana e le sabbie mobili della Prima storia alla Bietti Sestieri, e ricominciando a ragionare da quel che ci ha appena certificato Bayet («Nessuno sembra meritare il nome di indoeuropei più degli “Italici” che si stabilirono nella penisola nel corso del secondo millennio, e tra questi soprattutto i Latini») si verbalizza ora un altro grande: Carlo Tagliavini, glottologo, linguista (dal 1947 al 1952 preside a Bologna della facoltà di Lettere e Filosofia), che ci ha lasciato parole importanti sui rapporti tra Latino e Sardo.

Tre brani dal suo Le origini delle lingue neolatine (Pàtron, Bologna 1982) aiutano a ragionarci su.

Tagliavini, cap. II – Il sostrato preromano – p. 122: «… Sotto il dominio romano la Sardegna rimase fino all’invasione dei Vandali (455), per poi ritornare all’Impero Romano d’Oriente ottant’anni dopo, nel 534, sotto Giustiniano. L’isolamento della Sardegna ha come conseguenza che l’idioma neolatino ivi sviluppatosi rappresenta, secondo ogni verisimiglianza, il tipo romano più prossimo alla base originaria…».

Tagliavini, cap. VI – Le lingue e i dialetti neolatini – p. 388. Titolo: Il Sardo: «Nella sezione dell’Italo-romanzo, prima di parlare dell’italiano propriamente detto, possiamo passare alla terza delle varietà linguistiche coordinate all’Italiano e cioè al Sardo. Col nome di Sardo s’intendono le varietà dialettali della Sardegna ad esclusione di Alghero, e di Carloforte e Calasetta, isole linguistiche genovesi. Il Sardo ha una sua speciale fisionomia ed individualità che lo rende, in certo qual modo, “il più caratteristico degli idiomi neolatini”; e questa speciale individualità del Sardo, come lingua di tipo arcaico e con una fisionomia inconfondibile, traspare già fin dai più antichi testi».

Tagliavini, cap. VI – Le lingue e i dialetti neolatini – p. 392: «…Anche dal punto di vista del lessico, il Sardo è estremamente conservativo; il Wagner osserva “i dialetti del centro dell’isola, quali si parlano nel Nuorese e nel Bittese, rappresentano certamente, così nel lessico come nei suoni, il vero Sardo con pochissimi elementi spagnuoli”. Per quanto, come si è già avuto occasione di osservare più volte, il lessico delle singole varietà neolatine non ci sia ancora perfettamente e completamente noto e quindi la constatazione che una determinata parola latina si trova solo in una lingua o dialetto romanzo abbia un valore provvisorio, è indubbio che il Sardo, allo stato presente delle nostre conoscenze, conserva nel suo lessico alcune parole latine assenti da tutte le altre lingue romanze. Bastano pochi esempi: sa domo «la casa» (<domo abl.; l’it. duomo ha un senso speciale, e domestico è voce dotta); camp. yuba «criniera» < iuba; log. porkavru «cinghiale» <porcus + aper; log. kitto «per tempo» <citius; log. koyuare «sposarsi» <coniugare, ecc. Sempre nel lessico abbiamo alcune concordanze con la Romània orientale, p. es. lat. scire> rum. şti, log. iskire (negli altri territori romanzi si continua sapere); lat. pertundĕre> rum. pătrunde «penetrare», log. pertungere «forare» ecc. Come appare anche solo da questi due esempi, si tratta di concordanze nella conservazione di voci arcaiche sparite dalle altre lingue romanze. Studi più accurati e nuove ricerche permettono però di attestare alcune voci che si credevano limitate al Sardo e al Rumeno anche in altri domini particolarmente conservativi della Romània. Per es. vītrĭcus «patrigno» non si conserva solo nel rum. vitreg e nel sardo log. bídrigu, nuor. bídriku, camp. bírdiu, gall. bítriku, sass. bídriggu, come si credeva fino a poco tempo fa, ma si trova anche in alcune varietà calabresi della provincia di Cosenza (vítrik∂) e in alcuni dialetti conservativi della Lucania meridionale (bítrik∂) nonché nell’albanese vitkur o vitk (nel Tosco e nelle colonie albanesi di Sicilia)».

Dante non l’aveva messa così, ma quasi: sta ancora tagliando i cespugli delle lingue che non gli servono, sgombera il campo che non hanno un buon volgare, e nel suo De vulgari eloquentia – dopo aver fatto fuori, impietoso i Romani così: «Il volgare dei Romani (non volgare anzi, ma piuttosto squallida parlata) è il più brutto dei volgari italiani — il che non è strano, perché anche nei loro brutti usi e costumi i Romani appaiono più lerci di tutti gli altri popoli» − inserisce una frasetta urticante che ancora brucia. Al L. I, XI, il Divino Poeta scrive: «Sardos etiam, qui non Latii sunt sed Latiis associandi videntur, eiciamus, quoniam soli sine proprio vulgari esse videntur, gramaticam tanquam simie homines imitantes: nam domus nova et dominus meus [dom’ novus] locuntur». E visto che l’intera De Vulgari Eloquentia si trova assai ben tradotta da Sergio Cecchini si trova, godevolissima, al sito http://www.classicitaliani.it/dante/prosa/vulgari_ita.htm eccola anche in italiano: «…Eliminiamo anche i Sardi (che non sono Italiani, ma sembrano accomunabili agli Italiani) perché essi soli appaiono privi di un volgare loro proprio e imitano la «gramatica» (il Latino, in questo caso, e tutte le sue regole. Ndr) come le scimmie imitano gli uomini: dicono infatti domus nova e dominus meus» (L. I, XI).

Guardate che poi, da allora, non si è mica andati molto più in là. In Sardegna si è accusato il colpo, maldigerito il rospo, piegato il capo: troppo umiliante andare in giro a smentire Dante e tentare di convincere gli altri che il loro parlare latino non era da scimmie, e che, anzi…

Figurarsi che ancora oggi, nei convegni, qualche esperto di linguistica – pur di far capire le basi su cui poggia la sua scienza – sfodera quella frase di Dante da sempre usata contro i Sardi che da 700 anni, orgogliosi come sono, la vivono con grande, grande amarezza.

Eppure…

Eppure Dante, sempre nel De Vulgari Eloquentia (L. I, I), aveva spiegato bene un concetto che a una prima lettura potrebbe apparire ancora più offensivo per la Sardegna: «…la lingua volgare è quella che, senza bisogno di alcuna regola, si apprende imitando la nutrice. Abbiamo poi anche, oltre a questa, una seconda lingua che fu chiamata dai Romani “gramatica”. Questa seconda lingua è posseduta anche dai Greci e da altri popoli, ma non da tutti. Poche sono d’altronde le persone che giungono alla padronanza di essa, perché non si apprendono le sue regole e non ci si istruisce in essa se non col tempo e con l’assiduità dello studio. La più nobile di queste due lingue è il volgare, sia perché fu la prima a essere usata dal genere umano, sia perché tutto il mondo ne fruisce (pur nelle diversità di pronuncia e di vocabolario che la dividono), sia perché ci è naturale, mentre l’altra è piuttosto artificiale. Proprio di questa lingua più nobile è nostro intento trattare».

Quindi non solo un Latino come le scimmie, ma neanche un Volgare suo, la Sardegna, unica senza lingua “nobile”…

Eppure proprio l’assenza di quel nobile Volgare e la presenza di un Latino scimmiesco, potrebbero riservare colpi di scena imprevisti…

Sul fatto che il Latino latino sia un miracoloso frutto indo-europeo ce lo certificano tutti.

Che quel Latino latino sia “recente”, nato con Roma, anche.

Vanno tenute presenti queste due certezze!

Del resto se Roma – a un certo punto – divenne Caput Mundi, fu proprio perché l’equidistanza dalle sue conquiste bulgare, caucasiche, levantine, africane, iberiche, inglesi e germaniche, lo comandava.

«Chiaro, poi, che con il suo idioma abbia forgiato, creato, condizionato le parlate di tutti quei suoi nuovi sudditi…» si è sempre detto.

«Chiaro, poi, che se un Caput Mundi apre bocca per parlare, tutti gli altri ammirati, sottomessi, si mettano a balbettare le stesse frasi, in latino o in pseudolatino» anche questo si è sempre detto.

E si è sempre detto pure che quei lontani retaggi latini – attecchiti e radicati in isole isolate o oasi montane di grande conservazione – fanno parlare strano ancora oggi quelle minoranze linguistiche isolane o alpine che i Romani non li hanno mai visti, né sentiti.

Figurarsi – e si è sempre detto, persino questo – che Roma condizionò, convertì al latino, anche quei Barbari che, però, non riuscì mai a conquistare regalando loro, però, la sua parlata a quelli dei picchi svizzeri e delle Valli Ladine.

Quegli altri Barbari della Barbagia, ad esempio – il Cuore della Sardegna che, ancora oggi, si chiama Barbagia proprio perché così battezzata dai Romani a causa dei suoi ostici abitanti che non si lasciarono mai possedere né da Roma, né tantomeno dai Greci di Bisanzio – be’ quelli della Barbagia avrebbero tutti un po’ di Roma in bocca.

Troppa?

Forse sì.

Come le scimmie?

Forse no.

Vedremo…

D’altra parte come osare dubitare dell’influenza di Roma?

Già l’altra volta, in Colonne, tremavano i polsi a sospettare – e scrivere – di tutte quelle “u” sarde fatte nascere, a forza, dall’accusativo latino persino dove i Latini non entrarono mai…

Arrivato proprio nel cuore della Sardegna, nel Centro del Primo Mondo, a Sòrgono, nel 1891 per stilare una sua innamorata relazione di viaggio – Dalla valle ai monti (ossia da Cagliari al centro della Sardegna) – il professor Gavino Scano (subito dopo averci parlato di tutte le dominazioni subite dal resto dell’Isola), scrive amaro: «E ne rimase inquinato (per) fino il nostro dialetto nativo, che in gran parte trasse origine dalla lingua del Lazio; che giustamente latino fu chiamato dal Tommaseo; e Dante lo chiamò un latino alterato; dal quale giudizio meglio che offesa dobbiamo noi trarre, quasi direi orgoglio e superbia. Oggi stesso e dopo tanto di mescolanze insudiciate, nell’immensa quantità di vocaboli di cui il nostro idioma si compone ne troviamo un numero grandissimo di progenie affatto latina. E coloro che ne avessero vaghezza di ciò facilmente si persuaderebbero scorrendo e visitando con mente scrutatrice gli altopiani del Nuorese, la Baronia di Siniscola, le plaghe dell’Orunese, e del Bittese, dove quasi latino è il linguaggio familiare, quasi di puro latino il verso e il canto, e dove a non dir altro, i capretti si dicono sos edos (ipsos haedos)…».

E chiude, poi, come piagato, con una sofferenza che non nasconde: «Tutto questo è nella storia dei secoli che ci pesarono sull’anima come un incubo fatale; e fu una storia di abominazioni, un calvario lungo, infando di dolori, di sventure che l’una all’altra succedevansi senza fermarsi mai». Gli daremo di nuovo la parola più in là, al professor Scano: qui, ora ci serviva soltanto la sua accorata testimonianza sul “latino familiare” usato, persino per battezzar capretti, nelle zone più interne, impervie e “barbaricine” della Sardegna. Accorata a tal punto che gli fa addirittura censurare l’umiliazione di quelle parentele linguistico-scimmiesche del Sardo con il Latino, così ben certificate dall’Alighieri.

Eppure lui, qui, sta testimoniandoci una fatto fondamentale: che la Sardegna non aveva bisogno di quel nobile volgare che tanto appassiona Dante per la sua naturalezza, in quanto le viene naturale, in famiglia, usare quel Latino delle Scimmie che ogni madre adopera, da sempre, con i suoi figli…

Sei secoli dopo Dante, a fine Ottocento, c’è un altro fiorentino che ci dice la sua – di getto, con spocchia d’epoca, ma come in diretta – appena comandato in Barbagia a caccia di banditi latitanti.

E, infatti, proprio Caccia grossa il suo librino si chiama. Assai ben scritto, seppur impietoso e striato di razzismo d’antan. Ne è autore uno scintillante e ruvido Giulio Bechi che, data un’occhiata carica di pre-giudizi in giro, a un certo punto esplode: «Come farò a vivere mesi e mesi su questo scoglio, senza diventare un idiota? Come farò a passare i miei giorni, ammettendo che possa dormire le notti? Come farò a non perdere la favella? Ma ci pensi, non vedersi d’attorno che degli orsi lanuti, i quali ti squadrano con aria ringhiosa e quando apron bocca (…) immagina del latino pestato nel mortaio con del greco e dello spagnolo, con su un pizzico di saraceno, masticato fitto fitto in una barba con delle finali in os e in as; sbatti tutto questo in faccia a un mortale e poi dimmi se non val lo stesso esser sordomuti! Ed è inutile lambiccarsi per impararlo: tanto cambi paese e cambia il dialetto (…) E siamo daccapo! È curiosa vero? È la cosa che più colpisce questa varietà di razze, lasciate da quei popoli avventurieri, che dagli antichissimi Fenici ed Iberi ed Etruschi fino ai moderni Aragonesi e Piemontesi passarono all’Ichnussa e rimaste poi immobili traverso i secoli».

In nota Bechi aggiunge: «Presso Sassari, a mezz’ora di strada uno dall’altro, vi sono due villaggi, Sorso e Sennori, che hanno lingua e costumi completamente diversi. Ma il più strano si è che in vari paesi dell’isola anche non troppo discosti, i dialetti sono così diversi che i loro abitanti non si capiscono gli uni cogli altri».

Latino, dunque!

Con mille variazioni e apporti esterni, dunque!

Tanto da renderlo – tritato con il greco, il saraceno e spocchia razzista d’epoca, quanto basta – quasi incomprensibile da un paese all’altro, dunque…

Anche lui come gli altri: come tanti, tanti, tutti gli altri…

Fin qui sono soprattutto impressioni quelle di Scano e di Bechi.

Glottologi e linguisti, però, non se ne discostano più di tanto…

Quindi se c’è un posto dove la parlata a sentirla sembra – ancor oggi – Latino, questa è proprio la Barbagia.

Quindi inutile interrogarsi: tutto è chiaro, da sempre…

O no?

No! Perché il dubbio rimane a mezz’aria, soprattutto negli analisti più attenti. Maurice Le Lannou, ad esempio…

Quel “Latino delle Scimmie” che Dante sbeffeggia da sette secoli è stato oggetto di un’interessante analisi di questo grande, grandissimo studioso francese, il geografo/antropologo Maurice Le Lannou che affidando alle stampe, nel 1941, le sue ricerche sulla “sua” Sardegna, “terra d’adozione” (ricerche interrotte dal fascismo che, poi, divennero il saggio Pastori e contadini in Sardegna, ripubblicato nel 1979 dalle benemerite Edizioni della Torre) a pagina 273, scrive: «Il fondo della lingua sarda di oggi è il latino. La Sardegna è il solo paese del mondo in cui la lingua dei Romani si sia conservata come lingua viva. Questa circostanza ha molto facilitato le mie ricerche nell’isola, perché almeno la metà dei pastori e dei contadini non conoscono l’italiano». Lasciando intendere di riuscire a comunicare con loro, soltanto in latino.

Ed è proprio lì, a quel punto, che Le Lannou si mette a spiegare: «Il sardo non dice buon giorno ma bona die; la casa è sa domu; la porta, sa janna (janua); il recipiente per il grano, l’orriu (horreum), l’espressione “quest’anno” si dice occannu (hoc anno). Le consonanti finali dei verbi latini sono rimaste: mentre l’italiano ha perduto la “t” finale di fecit, posuit, tenuit, venit, bennit. Anche la pronuncia ha conservato, in Sardegna, l’uso latino: la gutturale è rimasta intatta davanti alle vocali che in italiano richiedono la c palatale: “fare” si dice fakere; “dire”, dikere; “cielo”, kelu».

E stupisce – ad un certo punto, Le Lannou – di tutto questo Latino “scimmiesco” – ma vivo, affilato, pertinente, appropriato – in cui s’imbatte, senza che mai i Latini ce l’abbiano portato: «Roma, come vedremo, ha esercitato qui influenze (linguistiche. Ndr) sproporzionate rispetto ai contingenti militari che vi introdusse».

È Le Lannou, questo!

Non una Marinella Lorenzi qualsiasi…».

–

(Una Lörinczi che è riuscita a titolare uno suo saggio: Storia sociolinguistica della lingua sarda alla luce degli studi di linguistica sarda, senza che nessuno le abbia tolto la cattedra per dis-honoris causa, spiegandole che tre ripetizioni in un solo titolo meritano la gogna, soprattutto se s’insegna. Mettere bocca un po’ ovunque, anche nella linguistica, se non si sa usare la lingua è quasi un sacrilegio…).

–

Stranezze di Sardegna, si è sempre detto…

Altre mirabolanti stranezze, però, hanno davvero del miracoloso…

Piergiuliano Tiddia per il Popolo Sardo, un glorioso trimestrale che vantava come direttore responsabile l’accademico dei Lincei Giovanni Lilliu, su Babbu Mannu dell’Archeologia sarda, ne enuclea una niente male. A pagina 32 del numero gennaio-marzo 2005, sotto il titolo Spiritualità in Sardegna, scrive: «L’interessante convegno promosso dall’Unione Sarda alla Facoltà Teologica di Cagliari, aveva un obiettivo: individuare le radici cristiane dell’identità sarda. Nella complessa e ricca storia della Chiesa in Sardegna, non si sa se sia stata adottata una particolare liturgia, ma con certezza sappiamo che fino agli anni Trenta e forse nell’interno si predicava in lingua sarda».

Non è il solo a segnalare questa deroga – tutta isolana – alla lingua canonica della liturgia in latino. È dovuto arrivare il Concilio ecumenico vaticano II (dal 1962 al 1965) per dare libertà di lingua alle nostre chiese e ai loro preti.

Eppure anche Gigi Sanna (che ora, da anni, sta archiviando e indagando una segnaletica nuragica di grande, grande interesse) in un suo minuziosissimo studio – Pulpito, politica e letteratura. Sottotitolo: Predica e predicatori in Sardegna. Edito da S’Alvure – ricostruisce con cento dettagli e molti documenti d’epoca questa “stranezza” della Chiesa Sarda. Tanto che – e visto che davvero la Barbagia parla ancora oggi latino – ne deduce che potrebbe attribuirsi all’attività predicatoria dei vescovi sardi – «in una sorta di sermo rusticus intriso di un lessico che potremo ritenere ancora nuragico» – la diffusione della lingua dei Romani là dentro.

Scrive Sanna: «È stato questo latino cristiano della predicazione che ha fatto breccia, quanto e forse più di quello dei secoli della dominazione romana, negli “inaccessa Sardorum loca Romanis” dando, in un lungo arco di tempo, al loro linguaggio quel fondo e quell’aspetto che per motivi storici, economici e sociali si è conservato, almeno in parte, sino ai nostri giorni».

(Di come i Sardi metabolizzassero quel Latino ecclesiastico lo racconta, con spirito, il Gramsci delle Lettere dal carcere. Vedi box).

Le vie del Signore sono infinite, ma arrivano in Barbagia ad insegnar ablativi? A diffondere il gerundio?

La Chiesa cristiana come la British School?

Miracoloso, possibile, certo…

Almeno quanto quei Romani che battezzarono Barbagia la Barbagia e che – oltre a vincere battaglie, a conquistare terre – avrebbero dovuto tener lezioni di latino/ladino a Zermatt, o corsi intensivi e assai accelerati di idioma romano in Romania, Ungheria e Bulgaria (dove tennero il potere tre quattro secoli al massimo), visto il substrato linguistico comune che ci confedera da qui a lì, a lassù…

Qualcuno la butta, invece, sul sesso…

Non riuscendo a spiegare mai del tutto l’altissimo tasso di latinità imprigionato nel Cuore dell’Isola, si è pensato a una lingua passata di bocca in bocca – attraverso dei veri e propri corpo a corpo d’amore – e diffusa là dentro grazie alle scappatelle dei legionari romani con le fascinosissime (e assai disinvolte) signorine della Barbagia.

Il fatto che qui interessa non è tanto «come e perché la Barbagia si sia messa a parlar latino» – davvero il fascino di un mezzo millennio tutto romano che pur avendola appena sfiorata l’avrebbe, comunque, contagiata? Un miracolo del Cristianesimo e delle sue prediche? Il sesso tromba & fuggi, full immersion, dei legionari? Altro? – quanto l’attestazione che, da sette secoli almeno, molti specialisti attenti (da Dante in poi) ci certificano: di uno strano, stranissimo Latino scimmiesco, parlato lì dentro.

Solo così è possibile abbozzare una doppia corsia – un’ipotesi alternativa? Un altro paradigma indiziario? – a ragionamenti imbottigliati da sempre.

Ed è questa: la Barbagia parla ancora oggi Latino soltanto perché non ha mai smesso di farlo, visto che lo fa da sempre.

Il latino in Barbagia è, ancora oggi, una lingua viva? Soprattutto perché non è mai morta!

Molto più semplice!

O no?

È Dante, allora, che non saprebbe quel che dice?

No: anzi lo sa benissimo.

Quel che lui chiama «parlar latino come le scimmie», però, è – sarebbe, o almeno potrebbe essere – dar conto di un parlare ancora quel proto-Latino che i Sardi/Tirreni si portarono dietro quando – dopo il Fattaccio e le mal’arie che seguirono – dall’ XI secolo a.C. in poi vennero profughi in continente a far all’inizio i cosiddetti Villanoviani, gli Etruschi poi, a fare i Re di Roma, dopo ancora.

Possibile?

Verificabile?

Proviamo a farlo a ritroso quel gioco pazzo della Yourcenar con Adriano… Quello che – con una ventina di vite di vecchi vecchissimi dalle memorie lunghe che man mano si saldava no l’una all’altra – l’ha portata a conoscere il cuore dell’imperatore e fargli raccontare tutto, come una medium…

Ne serviranno anche meno, qui, di vecchi.

E useremo – seguendo la nostra ipotesi fino in fondo – anche tenendo a mente le testimonianze raccolte e coagulate tutt’intorno all’Isola di Atlante, Centro del Mondo, Patria di Etruschi.

Quando e come i Romani avrebbero potuto convertire il Cuore dell’Isola al Latino?

Non va presa sul serio – al solito – Maria Ausilia Fadda, Nostra Signora delle Barbagie, che appena trovati un po’ di cocci romani la spara grossa ad Archeologia viva n. 151 del gennaio/febbraio 2012, che ci casca e titola: Greci e Romani a… Orgosolo. A ruota: il titolo di un giornale locale Orgosolo, provincia di Roma.

La Fadda, però, con uno scoop del genere che ribalta la storia dell’Isola, va verbalizzata…

Da Archeologia Viva n. 151 genn/febb 2012 pp.14-21:

«… Erodoto, Diodoro Siculo, Sallustio, Strabone e, soprattutto, Pausania (…) raccontano di popolazioni greche in fuga da Troia guidate da ecisti (condottieri/mitici fondatori. Ndr) che si rifugiarono sui monti dell’isola e vennero chiamati iliesi (da Ilio). Riprese dagli storici del Novecento, queste notizie hanno contribuito a creare tra le popolazioni della Barbagia la convinzione che nelle zone interne la colonizzazione romana – iniziata nel 238 a.C. durante la seconda guerra punica – sia stata respinta dalla forte resistenza degli stessi barbaricini, che non si sarebbero sottomessi, rallentando per secoli il processo di romanizzazione (…)».

E, invece: «Nel II secolo d.C. questa tomba nuragica (tomba dei giganti di Sa Senepida) fu riutilizzata per un individuo di sesso maschile (…). Il riuso di antiche tombe nuragiche dimostra che la romanizzazione della Barbagia interna non risparmiò le zone più impervie, lontane dai tracciati stradali più noti (…)».

E, più avanti: «Sempre nel Supramonte di Orgosolo la romanizzazione successiva al I-II secolo d.C. è documentata dal ritrovamento di monete, da una brocca in lamina di bronzo (proveniente dal monte Novo San Giovanni) e da grandi contenitori fittili per derrate (dal monte Fumai). Nel territorio di Orgosolo sono anche documentati diversi insediamenti rurali di età romana imperiale».

E ancora: «…appare evidente che l’argomento – anche a costo di deludere gli irriducibili romantici sostenitori dell’isolamento “resistenziale” della Barbagia – merita di essere seria mente approfondito, per restituire al territorio di Orgosolo e di tutte le zone interne il giusto ruolo nei rapporti che anticamente la Sardegna ebbe con il mondo esterno…».

Attenzione, però: la Fadda è pur sempre la Fadda…

–

(È la stessa Fadda che in decenni di potere monopolistico in Barbagia è riuscita a nasconderla a meraviglia, a metter su un museino di tre stanze – con tanto di condensa nelle teche – che davvero stringe il cuore conoscendo i portenti di quella zona.

È la stessa Fadda che se ne va in tournée alle convention di Archeologia viva a giurare – a nome della Sardegna, lei che lì ne fa le veci – che i Sardi non hanno mai navigato…

Ed è, sempre lei, la stessa Fadda che impone alle ragazze/ guida di Romanzesu di datare quel portentoso sito nuragico tra il XII e il V secolo a.C.: la stessa fascia temporale che distanzia Giotto da Andy Warhol… Ed è lei a ordinare agli operai di rimontare i menhir di Sòrgono senza rispettare le mappe di Enrico Atzeni e Francesco Manca che quell’incanto di pietra hanno trovato, studiato, salvato…

Insomma la Fadda è la Fadda…

Basta la parola…)

–

E se è lei a dirti che i Romani si erano stanziati a mille metri di quota, nel Supramonte di Orgosolo, puoi star sicuro che – conoscendo i Romani e le loro pigrizie… − non fu certamente quello il varco d’accesso del latino in Barbagia.

A volte cane mangia cane…

Ci ha pensato, infatti, Giovanni Ugas a zittirla da un blog (www.gentedisardegna.it). Dopo aver sfoderato come sciabole tutte le fonti classiche che la Fadda pensava di aver disinnescato con i suoi ritrovamenti, Ugas sentenzia: «…Invero, non mi pare che esista al momento alcuna prova archeologica che nel I e II secolo d.C. la resistenza barbaricina degli Iliesi fosse stata domata e che politicamente il Supramonte fosse governato dai Romani. Non mi pare che siano stati trovati elementi probanti come ad esempio qualche iscrizione latina relativa alla fondazione di un municipium o di un tempio dedicato al culto imperiale. Né si possiede alcuna prova, per questo periodo, dell’introduzione della lingua latina nel cuore della Barbagia e certo nessun insediamento delle Barbagie porta un nome di origine romana. Sirilò (che ricorda lo zoonimo Sirilugum di Plinio il Vecchio) non è certo un vocabolo latino e Sant’Efis è un nome cristiano. In conclusione non emergono ragioni plausibili per sostenere che gli storici greci e romani non si fossero accorti che la resistenza sarda era una pura invenzione dei consoli e degli strateghi di Roma!».

Di fatto una pietra tombale su quei titoli a effetto che avevano fatto tanto felice la Fadda.

E allora, però, il mistero si fa misterioso assai: come, il Latino, sarebbe penetrato dove i Romani non entrarono?

Davvero a forza di sveltine con le bellezze indigene?

Una notte folle in cambio della consecutio temporum?

Date e dati servirebbero, ormai.

E, anche, però prove provate – certificate seriamente – di contaminazioni linguistiche che, invece, nessuno cerca, né fin’ora si sono mai trovate.

E se davvero fosse andata così?

E che, davvero, la Barbagia – indo-europea com’è, visto che anche il suo Latino è attestato come il più indo-europeo degli idiomi – parla ancora oggi Latino soltanto perché non ha mai smesso di farlo, dato che lo fa da sempre.

Chiaro che si cerchino tutte le conferme possibili ad azzardi così, come questo che si sta azzardando ora, ragionando su un altro Ragionevole Dubbio: qual è la Lingua Madre?

Quella superstar? Il Latino latino della Roma Caput Mundi?

O il proto-Latino scimmiesco di una Sardegna che nei millenni precedenti fu il Centro del Primo Mondo e di chentu concas?

Quale è la Lingua Madre?

Quella di un’Isola di un milione e mezzo di abitanti, già antica per gli Antichi, che d’improvviso collassa e abbandona i suoi ventimila nuraghi, andando a colonizzare/creare l’Etruria che, e ricordiamolo, prima del 1100 a.C. non c’era ancora?

O è Lingua Madre quella di una città fondata all’etrusca, governata all’etrusca dai primi re etruschi, diventata poi strafamosa, ma anche succhiando all’Etruria i suoi mille saperi?

Il Latino latino dei Romani potrebbe apparire a sorpresa non più come Lingua Madre ma, forse – addirittura – la Lingua Nipote del Sardo, e figlia dell’etrusco.

E sì: una smania cercare conferme ad azzardi così…

Un vero miracolo che poi, però, si riescano a trovare.

E assai ben firmate.

Non è un’ipotesi del tutto solitaria questa di un proto-latino conservatosi lì dentro, in Barbagia. Il grande linguista e glottologo Mario Alinei, infatti, in una sua colossale ricognizione – Origini delle lingue europee, edito da Il Mulino – ha già rotto gli schemi. A pagina 633 del II volume scrive: «Si noti che se quest’aerea conservatrice meridionale (sta analizzando Corsica e Sardegna. Ndr) fosse stata in origine anIE (ovvero: an Indo- Europea = non Indo-europea. Ndr), come vuole la visione tradizionale, il suo conservatorismo culturale avrebbe dovuto deformare maggiormente le caratteristiche del latino. Mentre avviene proprio il contrario. È curioso che non si faccia questa osservazione elementare, che vale anche per le aree arcaiche sarde, come vedremo nel prossimo capitolo. In altre parole, un analfabeta che non abbia uno straordinario bernoccolo per le lingue, costretto a emigrare e ad imparare una lingua straniera, di solito la parlerà con aberranti e vistosissime deformazioni, come sanno tutti quelli che hanno familiarità con l’emigrazione. Il fatto che i Corsi del sud e i Sardi abbiano conservato tanti tratti fondamentali del Latino dimostra che essi erano già affini ai Latini prima che vi arrivassero i Latini di Roma e non che erano anIE!».

Fantastico Alinei!

È Alinei, questo!

Non una Lörinczi qualsiasi…

E più lo leggi, più conferme trovi…

Nel capitolo dedicato alla Sardegna – lì, dove Alinei cita un Lilliu che, al solito onestissimo, rielaborando dopo 21 anni, nel 1998, il suo libro La civiltà dei Sardi, per la III edizione, nota con sorpresa e rammarico che, per quanto riguarda il fenomeno linguistico nuragico, è costretto a ripetere roba già scritta 20 anni prima. E dove Alinei del professor Lilliu trascrive questo spietato j’accuse: «Per di più il silenzio e il vuoto d’interesse creato dagli addetti ai lavori oggi sono stati sostituiti e riempiti dai dilettanti…» – be’, lì, finito Lilliu, è proprio Alinei a sentenziare a pagina 659: «Il rilievo sul ristagno (che proprio Lilliu denuncia. Ndr) è giusto, ma non lo è la diagnosi. La ragione del ristagno non sta nella mancanza d’interesse da parte dei linguisti, bensì nel fatto che la teoria tradizionale è un insieme di assunti che contraddicono i dati archeologici e che si annullano vicendevolmente, e dal quale non può nascere alcuna ulteriore ricerca produttiva».

E, dopo questo fendente ai linguisti e agli archeologi, Alinei riparte lancia in resta ma stavolta contro un Babbu Mannu dell’archeologia sarda, Giovanni Lilliu: «Non è possibile, senza violare alcuni principi fondamentali della logica e del buon senso, accettare da una parte la fondamentale continuità e stabilità del mondo pastorale nuragico e pre-nuragico rispetto alla Sardegna tradizionale moderna (“L’anima nuragica scorre ancora in noi per canali sotterranei”, Lilliu 1988) e dall’altra parte immaginare una completa sostituzione etnolinguistica. Se esiste una civiltà unitaria sarda, profondamente originale, questa è certo quella nuragica. Ma sostenere che la civiltà nuragica è italide non significa sottrarre qualcosa ai Sardi; significa, al contrario, fare della civiltà nuragica la prima espressione matura, anche artistica e architettonica, di una popolazione alto-tirrenica, fin’ora ignorata, nonostante la sua ovvia esistenza».

Ovvio, no?

Ovvio, soprattutto, che se per Alinei la questione è ancora aperta, vuol dire che la questione è ancora aperta.

E che analizzare il linguacchio delle lingue è ancora lecito.

Il Dis-astro nella Sardegna nuragica e quella testimonianza di Plutarco sugli Etruschi coloni dei Sardi, sono gli anelli mancanti di una cronistoria a catena che – inannellati con quel che ci hanno lasciato scritto gli Antichi – va rivista?

Quando andò in mille pezzi la Babele Indo-europea delle lingue? Abitò qui, nel Mediterraneo, la Puttana vestita di porpora che tutti prima frequentavano e, poi, maledirono?

Ci siamo ancora dentro?

Forse sì…

–

–

Sardomuti? Cronistoria di una lingua

passata di bocca in bocca fino a Roma.

LATINO e LADINO, Romanzo e Romano…

Quel Big bang che ci gemella a Babele…

Che la lingua di Roma arrivi a Roma dai Tyrsenoi d’Etruria – coloni dei Tyrsenoi Sardi della Diaspora, ci ha testimoniato Plutarco – non te lo dice nessuno. C’è, però, Silio Italico che nelle sue Guerre Puniche (VIII.484) – a proposito di quella Vetulonia (sarda e metallara) che, anni fa, per lavoro, avevo perquisito vaso per vaso, tholos per tholos, bottone nuragico per bottone nuragico, con il professor Camporeale (vedi www.repubblica.it ) – testimonia: «Questa città fu la prima che fece precedere il console dai 12 fasci, a cui aggiunse altrettante scuri, silenziosa minaccia. Essa abbellì con ornamenti d’avorio le alte sedie curuli, e per prima orlò la veste della porpora di Tiro. Questa stessa insegnò a infiammare i combattenti col suono della tromba».

Tutti questi prestiti tra Etruschi e Romani – uno strabiliante passamano di simboli e costumi e riti e cultura – avvennero senza scambiarsi anche le parole?

Tutti Sardomuti, una volta lasciata l’Isola, i Tyrsenoi della Diaspora?

Difficile da credere.

Proprio a proposito di quei fasci e di quelle porpore di Tiro, Maria Assunta Vinchesi che ha tradotto il passo, ora – a pagina 497 dell’edizione Bur – lo chiosa così: «Silio attribuisce a Vetulonia usi che venivano fatti risalire più in generale agli Etruschi e che i Romani avrebbero adottato».

Ora, però, verbalizzando…

Se i primi Tyrsenoy sono davvero – come obiettivamente sembra, ormai – proprio quei Sardi che ci han giurato Esiodo e Strabone e Platone e Plutarco – collocandoli il primo sulle Isole Sacre, il secondo in Sardegna prima dei Fenici, il terzo a far da sudditi ad Atlante (che – scrive Platone – governava sull’intera Tyrrenìa), il quarto certificandoceli come progenitori degli Etruschi di Veio (“Etruschi coloni dei Sardi”, in Vita di Romolo) – e se, poi, i secondi Tyrsenoi sono davvero quelli Etruschi, figli, nipoti, pronipoti di quella strana isola multirazziale − Isola Santuario per le etnie del mondo circostante, lì dentro rappresentate – che ancora negli anni Cinquanta del secolo scorso la vedevi punteggiata dal nero dei chador.

Se, dunque, tutte queste cose – come ci dicono loro, gli Antichi, e come l’ archeo-logica sembra confermare – son davvero vere, be’, allora a questo punto il fatto che il Latino “scimmiesco” dei Sardi sia così simile al Latino veramente latino – al Latino di Roma – potrebbe avere finalmente una sua spiegazione. E cioè che la lingua dei primi Tyrsenoi, Costruttori di Torri Sardi, quelli sigillati all’interno delle Barbagie, non sia cambiata così tanto, rispetto a quella lingua che i secondi Tyrsenoi etruschi han poi regalato ai Romani – insieme a quelle altre mille cose – perché ne ricavassero il loro Latino latino da mettere a punto e cambiare, man mano, fino a Dante che li bastona…

Guarda tu – solo per dar la caccia a quel trattino che separa e unisce “indo” ed “europeo” – le alternative possibili che saltano fuori…

Ipotesi, ovviamente…

Ma vedendo riassunte – sulla piccola mappa in questo capitolo – le ipotesi degli altri che evitano il Mediterraneo come la peste, be’, allora…

Ma forse quel trattino coincide anche con qualcos’altro…

Non quello su cui ragioniamo noi, il Latino recente dei Romani…

No: il Proto-Latino, piuttosto.

Ovvero l’enzima primo del Latino: quello che in parte è sopravvissuto in Sardegna (in zone mai violate dalle truppe di Roma) e in parte si è diffuso dal XII secolo a.C.

Assume un sapore tutto diverso, ora, un’analisi sulla romanità sarda firmata dal patriota e poi senatore del Regno d’Italia Cesare Correnti (e riportata nel 1926 da Angelo Cossu, a pagina 110 della sua monografia Sardegna e Corsica per la serie La Patria, Utet): «Occhio vivace, parola pronta e ardente, ingegno frizzante e aguzzo, questo popolo vanta sangue romano, mescolato a qualche goccia di sangue africano e spagnolo. Conserva con amoroso orgoglio i costumi antichi anche nel vestire e nel favellare, nessun dialetto, neppure il romanesco, ritrae più del latino antico che i due dialetti di Sardegna: latina l’eufonia, latino il genio, e, spesso, latino anche il pensiero. Così, romano è il carro, che anche oggidì usano gli agricoltori, romani gli attrezzi campestri, l’aratro, il molino da grano, e gli strumenti musicali che accompagnano il canto e le danze virili dei montanari del Gennargentu».

Troppa Roma per il Cuore barbaro di un’Isola isolata?

Tabula rasa, l’arenarius,

Giotto il graffitaro…

quanta scrittura persa

su sabbia, rocce e cera…

Se non ce lo avessero lasciato scritto gli Antichi che la Sibilla scriveva i suoi responsi sulle foglie…

Se Cimabue non avesse visto quel che quel ragazzo stava graffiando su una roccia, non avremmo mai saputo nulla del talento di Giotto…

Se Gigi Sanna, in Sardegna, non si fosse intignato a collezionare scritte e cartigli su roccia fino ad arrivare a quota 300, di scrittura nuragica neppure si sarebbe cominciato a parlare.

Se al Museo di Cagliari non si fossero persi i fogli di sughero che Giovanni Lilliu trovò, togliendo la collina di fango che seppelliva il suo su Nuraxi di Barumini, forse tutto sarebbe iniziato anche prima…

Tutta questa pietra scelta, tagliata, spostata, sudata, incastrata ad arte per tener sotto controllo tempi & modi del cielo e dei suoi astri spesso – in Europa, in Africa, nei luoghi senza la sabbia calda che sigilla e protegge – non ha testi scritti ad accompagnarla.

Quel che scrive Margarete Riemschneider (in Riti e giochi nel mondo antico, a pagina 37) può forse spiegarlo: «La prima lavagna del mondo è la spiaggia o il terreno assodato. Con un nodoso bastone, il sacerdote vi disegna in un sistema di linee e campi, i giorni buoni e cattivi. Poi, raccolto un ciottolo, indica con quello il momento in cui dovrà aver luogo la grande caccia, la festa in onore della divinità. La tavola dell’oracolo, del calendario e del calcolo sono la stessa cosa; lo restano per millenni, e il loro “instrumentarium” non si differenzia. Ancora a Roma il matematico si chiama “arenarius” (“calcolatore sulla sabbia”), giacché disegna le proprie figure su una tavola cosparsa di sabbia; ma la traccia altrettanto volentieri sul pavimento dell’arena. In India la più alta arte matematica si chiama “dhuli-karma” (“lavoro sulla sabbia”). Con il passaggio alla tavola di legno, se questa è piccola, si formano i campi. Nel calendario questo avviene come nella tavola da gioco e nel maneggevole pallottoliere, dove le palline che rotolano nelle scanalature si chiamano “claviculi”. Ci imbatteremo ancora in questi “chiodi” a proposito della tavola da gioco; ma ora ci piace rilevare che anche le pedine da gioco o quelle da calcolo sono le stesse.

Ancora nell’età moderna gli Inglesi usavano, nell’amministrazione statale, calcolare su un tavolo, su cui era disteso un panno da disegno di una grande scacchiera: da cui il nome di “casa della scacchiera” dato al Ministero delle Finanze. In Siberia sono stati trovati tappeti adibiti appunto a tavole da gioco: essi costituiscono il nesso fra il terreno sabbioso e la tavola di legno».

Valle a ritrovare oggi, queste segnaletiche preistoriche…

Certo: i mille nodini con cui gli Indios precolombiani tenevano i loro conti e le loro date, li stanno capendo soltanto oggi…

I bambù e i gusci di tartaruga su cui i Cinesi scrivevano le loro storie sono nei musei, ormai.

I legni calabresi usati per far di conto, a forza di tacche, continuano a essere usati ancora oggi…

Ma le tavolette di sughero, le pelli di animali, o le foglie chi ce le restituirà mai? Figurarsi che, in giro, c’è soltanto un pugnetto di studiosi appassionati che sta tenendo sott’occhio quello strano, stranissimo codice a barre che graffia mezzo mondo del III e II millennio a.C.

Un lavoro davvero straordinario di documentazione, in Sardegna, lo sta facendo Gigi Sanna che, prima o poi, troverà la Stele di Rosetta che si merita. Il suo libro – Sardôa grammata – e il sito dove presenta le nuove scoperte mostrano una quantità tale di nuovi documenti che ormai – proprio grazie a lui – è impossibile ignorare.

Che tutti questi graffi e segni su pietra – ritmati, duettanti, spesso gemelli, spesso come un Codice a barre, dalla Spagna, alle Canarie, alla Sardegna, ai Balcani, all’Anatolia – siano il “Nulla” che molti impiegati della buro-archeologia hanno sempre detto, sembra davvero paradossale.

Vedere per credere.

O, almeno, per ragionarci su…

Del resto ricordiamolo sempre quel che Emmanuel Anati, il Grande della Preistoria, disse a Marco Politi che lo intervistava per Repubblica. Pagine culturali, 15 giugno 2007: «L´uomo preistorico non passava mica la vita a spaccare selci. Era un grande intellettuale, aveva una vita spirituale, creava ideologie, leggeva la Natura e giocava con la Natura…».

Fossimo noi, ora, gli ignoranti?