Sardi tra Lidia e Sardegna: radici discusse, tra mito e storiografia.

di Francesco Masia

In un post precedente (06/05/23 “Shardana dalla Sardi di Lidia? Non sta in piedi”

avevo già affrontato il tema della facilità con cui Sardi, la capitale dell’antica Lidia (nella parte occidentale della penisola anatolica, attualmente Turchia), si prestasse a scalzare la Sardegna da ruoli storici alla Sardegna eventualmente attribuibili: se le fonti parlano di Sardi, o quando si ammette di ragionare sull’origine degli Shardana a partire dalle assonanze, la Sardi di Lidia è appunto facilmente preferita alla Sardegna (e ai Sardi di Sardegna), perché quanto alla storiografia antica e recente avrebbe sempre avuto “più carte”, piace di più, dà più lustro. In quell’articolo spiegavo che, se si va a vedere quanto oggi si può affermare nel merito, la città Sardi si attesta nella costituzione della Lidia solo posteriormente alle cronache che iniziano a registrare le gesta degli Shardana; dato che, vivaddio, dovrebbe decisamente “indebolirne le carte”.

Oggi mi porto avanti, perché, come è noto, c’è un’altra partita nella quale la Sardi di Lidia sembra scalzare facilmente la Sardegna: è la partita sulla terra di origine dei Lucumoni etruschi (ossia dei re etruschi); la terra, quindi, che avrebbe largamente influenzato la Civiltà Etrusca, Civiltà che poi ha largamente influenzato la Civiltà Romana (sarebbero stati etruschi, a proposito di re, gli ultimi tre dei presunti sette re di Roma); una terra, insomma, che i Romani avrebbero dovuto riconoscere e possibilmente vantare tra le loro più profonde radici storiche. Ora dobbiamo chiederci: avrebbero mai potuto riconoscere in questo ruolo, i Romani, la Sardegna, che combatterono e trattarono come barbara nemica, dipingendola e tramandandola con gli accenti cui fece ricorso Cicerone nella sua arringa in difesa del colpevole, romano, Scauro? Anche qui, come sopra, la Sardi di Lidia aveva senz’altro più carte, piaceva di più, dava naturalmente più lustro.

Così, è verissimo che il letterato romano Sesto Pompeo Festo (II secolo d.C.) scrive (a proposito di un rito nei Ludi Capitolini, in cui era coinvolto un personaggio con l’abbigliamento tipico dei re etruschi) “i re erano soliti essere degli Etruschi, che sono chiamati Sardi, perché il popolo etrusco ebbe origine dai Sardi della Lidia”; per cui è sbagliatissimo (c’é chi ancora lo fa) estrapolare (e decontestualizzare) “i Re etruschi sono chiamati Sardi”. Per Sesto Pompeo Festo, l’origine degli Etruschi è dalla Lidia (punto).

Ma andò davvero così? Strabone (storico e geografo greco, tra I secolo a.C. e I d.C.) non si limita a raccogliere una sola versione sulle origini degli Etruschi (o dei loro re): parla, sì, della versione (fin “erodotea”, V secolo a.C.) che li vuole imparentati ai Lidi, ma cita anche una versione secondo cui i Lucumoni (alias re) etruschi venivano scelti tra i dignitari sardi (della Sardegna).

Quindi si può pensare che i Greci, almeno dal V secolo a.C. (quando scrive Erodoto, appunto), cercassero di annettere in qualche modo alla loro area culturale (oriente mediterraneo) la Civiltà Etrusca, per ragioni di prestigio e probabilmente geopolitiche: l’Etruria era alla massima espansione nella penisola; la Magna Grecia (la rete di colonie greche diffusa nel meridione della stessa penisola, oltre che in Sicilia) iniziava giusto allora il proprio lento declino. Se a quel tempo si tramandavano storie (come arrivate ancora a Strabone, secoli dopo) che ricordavano il ruolo tra gli Etruschi di dignitari sardi, nulla meglio della Sardi di Lidia doveva prestarsi a scalzare, da quelle narrazioni, i Sardi di Sardegna (che è possibile i Greci di allora conoscessero relativamente poco).

Quando i Romani si prenderanno la scena, troveranno quindi questa strada tracciata: gli Etruschi erano stati imparentati con la Sardi di Lidia e anche loro, imparentati con gli Etruschi, potranno vantare questi quarti di nobile origine orientale (dall’altra parte, a Occidente, c’erano i “barbari”); finché giungeranno a costruirsela ancora più stretta, questa origine, con il poema virgiliano (I secolo a.C.), che sapientemente si inserisce tra i poemi omerici innestandovi l’emigrazione di Enea e degli scampati troiani verso il Lazio.

Se quindi i Greci di quei secoli non dovevano avere particolari pregiudizi nei confronti dei Sardi, che piuttosto risultavano per loro lontani, marginalizzati, forse arcani, i Romani molto difficilmente avrebbero potuto ammettere di avere antiche radici in comune con le genti dell’isola, tanto combattuta e, di fatto, tanto disprezzata (l’avvocato Cicerone faceva solo il suo lavoro, attaccando gli accusatori, sardi, del suo cliente; eppure quel testo è divenuto un classico della letteratura latina, ciò che avrà i suoi perché).

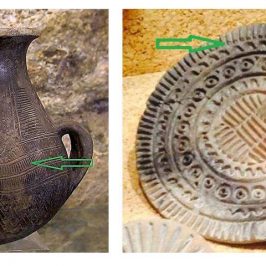

E se il confronto cronologico tra le attestazioni della Sardi di Lidia e quelle delle imprese Shardana non sta in piedi (con l’aggravante, potremmo trovare, che qui si tratta di teorie partorite solo dal XIX secolo, non di oscure dispute nell’avanti Cristo), lascia molto a desiderare anche il confronto cronologico tra le stesse attestazioni della Sardi di Lidia e le attestazioni circa l’emersione della Civiltà Etrusca: la Sardi lidia si afferma storicamente solo a partire dall’Età del Ferro (IX-VIII sec. a.C.) e non nel Bronzo Finale, epoca in cui sono attestati gli Shardana (prima del IX-VIII la regione era parte di entità politiche più vaste e non risulta documentata una Sardi autonoma e significativa); analogamente, è difficile sostenere una influente trasmissione culturale al mondo etrusco (nell’Italia centrale), poiché questo si struttura dallo stesso IX secolo (peraltro sulla rispettabile scia del villanoviano, X secolo, e del proto-villanoviano, dal XII secolo). Studiosi moderni hanno interpretato la tesi lidia come una “fabbricazione propagandistica”, nata probabilmente ad Atene o a Siracusa tra VI e V secolo a.C., motivata da ragioni politiche, culturali e commerciali (tutte le evidenze fino a oggi raccolte dall’archeologia preistorica e protostorica, dall’antropologia, dall’etruscologia e dalla genetica, sono in favore dell’origine autoctona degli Etruschi).

L’analisi e la critica dei percorsi complessi di queste costruzioni mitico-storiografiche, delle loro ragioni culturali e politiche, meriterebbe lavori multidisciplinari che pongano rigorosamente a confronto tutte le possibili evidenze archeologiche, linguistiche e documentarie; ben sapendo (tra l’altro) che le discussioni sul fenomeno shardana e su quello etrusco non vertono solo tra Sardi (Sardis) e i Sardi. Con ogni evidenza, questo testo (steso da un medico) si può giusto proporre di lanciare una piccola pietra nello stagno.

Infine, il titolo (sopra) cita una famosa battuta di Alberto Sordi (dal film Gastone, 1959): “a me m’ha rovinato la guera”. Il personaggio di Sordi, un ex attore di teatro, utilizza questa frase come scusa per giustificare i suoi fallimenti. La guerra, nel suo caso, diventa un comodo capro espiatorio, un alibi per non ammettere le proprie mancanze. La frase è diventata iconica proprio per la sua capacità di rappresentare un tratto umano molto diffuso.

Ecco, se davvero potesse considerarsi che “a noi c’ha rovinato la Lidia”, ancora molto resterebbe da discutere ed elaborare, anche sul piano delle scienze sociali, riguardo i Sardi nella storia e fino al presente.

Per cominciare, da una parte dovremmo tenere presente che non potrà essere estraneo proprio a noi il suddetto tratto umano (scaricare su cause esterne le proprie mancanze, trascurando le responsabilità personali), così da tenerlo a bada.

Dall’altra non dovremmo certo sentirci mosche bianche, considerando come in tutti i continenti, nel passato e nel presente, sia lungo l’elenco di civiltà e popoli soggiogati e derubati fin della propria storia, nel tempo più o meno difesa o recuperata (può impressionare la somiglianza tra l’operazione di demolizione dei Sardi, di cui il citato Cicerone fu parte, e l’operazione di demolizione degli Irlandesi di cui fu parte la narrazione di Giraldo del Galles, cronista ufficiale dell’invasione anglo-normanna nel XII secolo che diede l’avvio a secoli di dominazione straniera dell’Irlanda: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XH6YR1uqmLfiUEpr3gz7RGTekphVrRxR4g5LWtjRd7tnGv9oSB6oSkHeeX9kUi9Bl&id=100052910092061 .