di Francesco Casula

Relazione svolta in occasione del

1° Convegno interdisciplinare sulla storia “negata”della Sardegna:

LA MANO DESTRA DELLA STORIA

Organizzato dall’Associazione culturale onlus

‘aleph , con il patrocinio del Comune di Oristano

–

segue…

Ma torniamo alla civiltà nuragica. Mi colpisce quando si affronta il periodo nuragico la convergenza di studiosi di diverse discipline (paleoclimatologi, archeologi, storici e persino scrittori e romanzieri) nel giudizio entusiasta che rispetto ad esso esprimono.

Inizio con i climatologi.

Secondo gli studiosi del clima antico nell’epoca nuragica il clima era caldo umido con ampio sviluppo di flora lussureggiante di tipo tropicale e habitat favorevole alle specie animali. Il nuraghe si sviluppò soprattutto in questo momento climatico, forse anche a seguito di una maggiore spinta demografica derivata dalle migliorate condizioni di vita e di alimentazione proprio per effetto del clima e degli animali selvatici che fornivano cibo facile e abbondante per tutti.(Franco Serra)

La maggior parte del clima del periodo nuragico era quello oggi classificabile come atlantico caldo-umido, proprio delle attuali fasce intertropicali, caratterizzato da temperature piuttosto elevate, moderata escursione termica, piovosità abbondante.

La temperatura atmosferica media durante il mese più freddo dell’anno non era inferiore ai 18° centigradi per cui l’inverno era praticamente inesistente. Il numero dei giorni piovosi variava in rapporto alle diverse zone dell’Isola dai novanta ai centocinquanta l’anno. Insomma c’erano ogni anno dai 3 ai 5 mesi di pioggia. Le medie annue delle precipitazioni atmosferiche erano intorno ai millecinquecento-duemila millimetri (oggi oscilla fra i 400/500 millimetri).

Un altro studioso, Francesco Fedele, confermando le osservazioni del paleo climatologo Franco Serra ribadisce che una vegetazione ricca copriva il suolo dell’Isola e lo sviluppo delle specie selvatiche era proporzionato a questa ricchezza. L’alimentazione degli abitanti della Sardegna poteva dunque essere completa:frutti della terra, cereali, latte e derivati,, grassi uova, miele, pesci e molluschi.

Numerosi prodotti spontanei forniscono sostanze per uso quotidiani:corna e palchi di erbivori per gli arnesi; lana per le vesti;legna da ardere e ramaglie per la costruzione delle pareti; legno scelto per ciotole e sughero per recipienti; frutti del lentisco e dell’olivastro, pestati, per olio da illuminazione e da condimento, orzo e frumento per farina.

A conferma di ciò ecco quanto sostiene il più grande archeologo sardo, Giovanni Lilliu, gran conoscitore e storico della civiltà prenuragica e nuragica.

Il 23 Novembre 2009 Lilliu ha fatto una lectio magistralis sui «Contadini e i pastori nella Sardegna neolitica e dei primi metalli» la settimana di studi su «La preistoria e la Protostoria della Sardegna», convegno promosso annualmente dall’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria e quell’anno dedicato all’Isola, con appuntamenti a Cagliari, Barumini e Sassari.

Lilliu è stato l’archeologo che ha gettato le basi per le moderne conoscenze sul passato della Sardegna, combinando uno studio analitico fondato su scavi e dati concreti a intuizioni geniali, come ad esempio la scoperta della reggia nuragica di Barumini, uno dei più significativi siti archeologici dell’isola, sicuramente il più conosciuto al mondo per quanto riguarda l’era nuragica. Dalla sua ricostruzione socio-economica degli antichi sardi è emersa l’idea di un momento aureo del passato isolano. Un’epoca in cui la società era sì articolata in ceti, ma unicamente per questioni di struttura sociale e non di ripartizione del potere. Una fase storica, detto sinteticamente, di grande fermento culturale, dove enorme rilevanza avevano le corporazioni degli artigiani.

Secondo Lilliu

Nella Sardegna preistorica ci fu un’età aurea in cui gli abitanti vivevano di agricoltura e caccia ed erano un popolo pacifico di laboriosi artigiani. Producevano in abbondanza e si dedicavano ai commerci, spingendosi in ogni angolo dell’isola e anche oltre il mare, tanto che tracce della loro cultura si sono ritrovate in Francia e in Spagna.

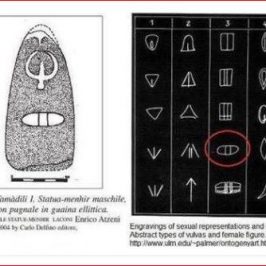

Erano abbondanti le raffinate opere di architettura sacra (ad esempio l’altare di Monte d’Accoddi-Sassari) e funeraria (le grotticelle ipogeiche di Sant’Andrea Priu-Bonorva, di Mandra Antine-Thiesi, di Montessu-Villaperuccio)

Ancor più numerose erano le eleganti ceramiche con le decorazioni tipiche di quel periodo, i gioielli e gli ornamenti rinvenuti nelle sepolture, utilizzati come corredo e protezione magica dei defunti.

Ma soprattutto in quella civiltà già si coglieva una certa aspirazione democratica, dove anche il singolo partecipava attivamente alla crescita della comunità.

Insomma un età mitica, forse ineguagliata nella preistoria della Sardegna, con un popolo libero e indipendente, prima che dal mare arrivassero colonizzatori portatori di nuove culture, spesso imposte con le armi e la guerra.

Un mondo che, nelle parole di Lilliu, si anima come un paradiso perduto.

Ed è stupefacente come due intellettuali e scrittori, (Sergio Atzeni ed Eliseo Spiga) peraltro diversissimi in quanto a sensibilità politiche ma anche culturali, convergano nella valutazione del “Nuragismo”, e della epoca nuragica, considerandola “Era felice” nella storia della Sardegna.

Così infatti scrive Sergio Atzeni:

“Non so definire la parola felicità. Ovvero non so che sia la felicità. Credo di aver sperimentato momenti di gioia intensa, da battermi i pugni sul petto, al sole, alla pioggia o al coperto, urlando (a volte vorrei farlo e non si può) o da credere di camminare sulle nuvole o da sentire l’anima farsi leggera e volare alta fino a Dio (è capitato di rado). E’ la felicità? Così breve? Così poca?

Se esiste una parola per dire i sentimenti dei sardi nei millenni di isolamento fra nuraghe e bronzetti forse è la felicità.

Passavamo leggeri come acqua, disse Antonio Setzu, come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte, scivola e serpeggia fra muschi e felci, fino alle radici delle sughere e dei mandorli o scende scivolando sulle pietre, per i monti e i colli fino al piano, dai torrenti al fiume, a farsi lenta verso le paludi nel mare, chiamata in vapore dal sole a diventare nube dominata dai venti e pioggia benedetta.

A parte la follia di ucciderci l’un l’altro per motivi irrilevanti, eravamo felici. Le piane e le paludi erano fertili, i monti ricchi di pascoli e fonti. Il cibo non mancava neppure negli anni di carestia. Facevamo un vino colore del sangue, dolce al palato e portatore di sogni allegri. Nel settimo giorno del mese del vento che piega le querce incontravamo tutte le genti attorno alla fonte sacra e per sette giorni e sette notti mangiavamo,bevevamo, cantavamo e danzavamo in onore di Is. Cantare, suonare, danzare, coltivare, raccogliere, mungere, intagliare, fondere, uccidere, morire, cantare, suonare, danzare era la nostra vita. Eravamo felici, a parte la follia di ucciderci l’un l’altro per motivi irrilevanti[…]”

[Sergio Atzeni, Passavamo sulla terra leggeri, Ed. Mondadori, Milano 1996, pagine 28-29]Mentre Eliseo Spiga scrive

”Anche il giardino che avevano esplorato i suoi antenati era certamente un paradiso terrestre dove c’era tutto quanto gli uomini avessero potuto desiderare per condurre una esistenza non ricurva. In questo non vigevano divieti o avvertimenti minacciosi e tutto vi avrebbero potuto conoscere. Non c’erano lupi, draghi o demoni. Non vi si nascondeva il serpente che avrebbe tentato le donne che andavano a cogliere le pere, i fichi, le bacche di corbezzolo, le erbe aromatiche o a prendere il miele dalle cavità delle querce o i cristalli di sale lavorati dal sole nelle buche calcaree o che scendevano nelle acque smeraldine racchiuse fra gli scogli a lavarsi delle dolci fatiche notturne.

Tra le garighe di timo odoroso e le steppe di sparto crescevano gli iris azzurri, le margherite a foglia grassa, i narcisi canicolari, i cespugli giallo-oro del tagete, le rose, la scrofularia a tre foglie, e le altre ortiche meno mansuete, e più in basso, verso gli stagni listati dalla salicornia purpurea, le foreste di pini, i canneti ondeggianti, le tife-fieno di stuoia, i tamerici e mille altri fiori arbusti e piante.

Sotto quell’eterno verde variamente sfumato e enfatizzato dalle punte bianche delle rocce e dalle macchie fiorite, tra il lentischio il rovo lo spinacristi e il ginestrone, schizzavano i prolaghi e chiocciavano le pernici, incuranti di volpi gatti e donnole, mentre tutt’intorno era un continuo aleggiare di uccelli di ogni specie: germani e anatre di tutte le forme e colori, oche, folaghe, gabbiani,piccioni, stornelli, gruccioni, aquile di mare e di monte; e un discreto passeggiare di gallinelle, di sontuosi polli-sultano dall’incredibile livrea turchina e dalle zampe rosso-corallo; e un frusciare di fenicotteri, che a migliaia in formazioni a cuneo, attraversavano il primo e l’ultimo sole della giornata. E cervi daini mufloni e cinghiali, distrattamente vagabondando, si fermavano per cibarsi di carrube e ghiande, abbondanti nella laguna di monte […]”.

[Eliseo Spiga, Capezzoli di pietra, Zonza editore, Cagliari 1998, pagina 50]