di Giorgio Valdès

Nell’anno 2002 la Illisso pubblicava, a cura di Antonello Mattone, il volume “La costante resistenziale sarda”, riedizione degli articoli pubblicati da Giovanni Lilliu su quotidiani, riviste e altre occasioni (convegni ecc.) dal 1946 al 1997. Il libro è stato oggetto di condivisioni e critiche ma ha alimentato comunque lunghi ed interessanti dibattiti.

Il paragrafo riferito alla “Resistenza sarda nell’Antichità”, che si riporta integralmente, offre una sintesi di ciò che il nostro grande archeologo intendeva sostenere, per quanto il concetto di “costante resistenziale sarda” sia ben più complesso e compiutamente comprensibile da un’integrale lettura del libro.

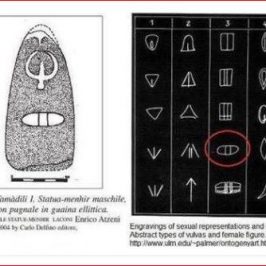

“Volendo fare, per brevi cenni, un esame diacronico della resistenza sarda, a parte la possibilità meno avvertita storicamente di più remote origini, noi ne vediamo l’effettivo e clamoroso punto di partenza in un preciso momento.

Sulla fine del VI secolo a.C., dopo lunghe lotte, Cartagine cacciò i Sardi indigeni sui monti del Centro isolano, nelle Barbagie come ebbero poi a chiamarle i Romani in senso antagonista e deteriore, e ve li rinchiuse come in una “riserva indiana”. Quella grande ritirata di intere popolazioni già libere e produttive culturalmente ( ad esse si deve la grande civiltà dei nuraghi), che spaccò la Sardegna in due – quella dei ‘maquis residenti’ e quella ‘coloniale’- ha rappresentato e rappresenta il nodo storico dell’isola; e qui sono le autentiche origini della costante resistenziale sarda.

In quella drammatica circostanza sono nate le “due culture” che ancora oggi distinguono e tormentano l’isola, e i suoi popoli, è nata la dicotomia continente-mare, lo scontro libertà-integrazione, la “questione” della Sardegna. Fu allora che gli indigeni fuggiaschi, diventati veramente “barbaricini” per spazio geografico e per psicologia, dovettero pronunziare per la prima volta, nella genuina lingua sarda del ceppo basco-caucasico (quella che i filologi moderni chiamano “lingua sarda” è un vernacolo latino della precoce assimilazione linguistica fatta dei Sardi dell’imperialismo romano), l’altro detto barbaricino “furat chie venit dae su mare” (ruba chi viene dal mare).

Aveva ragione di dirlo, perché i Cartaginesi, la gente antica più congeniale al mare, vecchia razza di pirati, aveva rapinato i due terzi della propria terra, la parte migliore, che i Greci, avocandosene in altra forma di furto i meriti, esaltavano come un miracolo di civiltà architettonica, di progresso civile e di sviluppo economico, nel quadro di una vasta civiltà agricola superiore.

Noi riteniamo anche che a quel nocciolo storico si possa far risalire la sostanza della formazione del tessuto culturale, del contesto socio economico, della struttura spirituale e dell’ordinamento giuridico dell’attuale mondo sardo delle zone interne, detto altrimenti “barbaricino”: un mondo, come tutti sanno – e meglio dopo le indagini antropogiuridiche del compianto Pigliaru-, antico, chiuso ma reattivo, carcerato ma resistente.

L’accerchiamento culturale coloniale suscitò negli antenati “barbaricini” la psicologia della frontiera – a cui corrisposero dei “limes” effettivi che conosciamo in varie parti dell’interno dalla ricerca archeologica -, la carica “eroica” del “balente”, lo spirito del “ribelle” allo statuale che non è il suo; al quale suo, d’altra parte, il “barbaricino” si lega con un rigore etico da anabattista, con la chiusura completa ad ogni acculturazione, diventando una specie di chiesa segregata, una repubblica di “santi nuragici”.

Scorrendo le fonti classiche, i frammenti che ci son rimasti di quel paesaggio umano antico della Sardegna in conflitto perenne con Cartagine e Roma dal VI secolo a.C. sino al I secolo d.C. offrono rispondenze almeno parziali, col quadro degli uomini odierni dell’interno isolano. Gli autori greci e latini ci dicono di capanne sperdute dove i pastori si cibano solo di latte e carne, scrivono di tecniche militari difensive di essi, consistenti nel mimetizzarsi in boschi e caverne (anche nei nuraghi distrutti od in altri di speciale figura idonea al nascondiglio, veri nuraghi-trappole), e di sortite improvvise per atti di guerriglia di tipo “partigiano”.

Ci parlano di tecniche repressive dei Romani, volte a snidare i ribelli con i cani poliziotto, quasi antesignane di quelle moderne dei “baschi blu” nelle operazioni di polizia contro i “banditi” del Supramonte e più in generale del Nuorese non integrato e resistenziale. Conosciamo, dalla letteratura antica, stragi feroci di Sardi, azioni di brigantaggio (cosìdefinite dai Romani come i nazisti chiamavano “banditi” i partigiani italiani della Resistenza) che costrinsero Tiberio a inviare, nel 19 d.C., 4000 liberti ebrei “coercendis illic (cioè tra le tribù montane) latrociniis”.

Sappiamo delle “bardane” dei Galilenses, annidati nei boschi dell’Ogliastra, che occupano periodicamente “per vim” i “praedia” dei Patulcenses Campani (i Sardi collaborazionisti africanizzati e semitizzati, poi romanizzati, del Basso Sarcidano e della Trexenta), sottraendo messi e greggi dal III a.C. al 69 d.C.