di Francesco Masia

Su un numero del mensile Scientific American del 1899 si poteva leggere:

“Straordinaria questa Sardegna! Vi è stato un tempo in cui i Sardi erano di gran lunga superiori ai loro vicini; e questo è provato dai suoi monumenti, anzitutto i nuraghi, che a distanza di migliaia d’anni, per la loro grandezza e il loro numero, ancora suscitano meraviglia in quanti visitano l’isola.”

Nel Giugno 2016, quando sono trascorsi 117 anni dalle parole su Scientific American (e già 10 dal pronunciamento del Soprintendente Francesco Nicosia: quella dei Giganti di Mont’e Prama è

“la scoperta più preziosa dell’antico Mediterraneo”), l’archeologo Roberto Nardi (incaricato, con la sua equipe, del restauro dei reperti da Mont‘e Prama) affermava: “noi del Centro di Conservazione Archeologica di Roma lavoriamo in diversi siti molto interessanti e incontriamo studiosi di tutto il mondo, ma la domanda è sempre la stessa: ‘cosa c’è a Mont’e Prama?’. Gli occhi del mondo sono puntati su questa scoperta. L’aspetto culturale, a parte quello tecnico, è quello che appassiona di più. C’è una grande differenza dal 2007, quando abbiamo cominciato i restauri. L’interesse, ho scoperto, è cresciuto moltissimo, a ogni livello. Sembra che tutti abbiano capito l’enorme importanza del ritrovamento… eccetto che qui da noi.”

In ultimo (per quel che vale una testimonianza che è bene sfumare nei dettagli, appena accessoria), giorni fa un amico invia i suoi saluti da un museo del continente. L’archeologo che gli ha fatto da guida ha detto che, benché non ci siano prove scientifiche oggettive, identificare gli Shardana nei Nuragici è comunque, oggi, la cosa più logica. Anche questo archeologo non si spiegava le ragioni della posizione di chiusura diffusa tra molti suoi colleghi sardi.

Oltre a tutto il resto (dalle Domus de Janas, del prenuragico, ai templi a Megaron, del I millennio a.C.), la Sardegna registra le uniche costruzioni in pietra (fuori terra) a più piani (“scrivete 3”, si direbbe nel basket); e ne registra tantissime, molte complesse, su tutta la regione (di nuovo, come per le Domus de Janas), edificate in un arco di tempo relativamente breve. Non sembra affatto sbagliato, perciò, il pronunciamento della rivista americana del 1899: una civiltà di gran lunga superiore a quelle vicine; questo è ciò che logicamente viene suggerito da quello che è stato il frutto d’un avanzamento nella cultura materiale senza precedenti, direttamente legato a una stabilità di sistema e a una produzione di ricchezza (fondata probabilmente sull’esportazione, per cominciare, di ossidiana e quindi di argento) quali almeno in Europa non si erano ancora viste.

Una domanda da porsi, ora, è se i detentori delle ricerche su questa materia, quanti hanno il potere di indirizzare gli investimenti, di decidere su scavi ed esami, su musealizzazioni, mostre e pubblicazioni (fino ai programmi scolastici), stiano facendo fin qui quanto sarebbe congruo, anche in termini di verifica delle risultanze storiche alla luce di nuove e forse più calzanti ipotesi.

Si pensi al cambio di scenario avvenuto con la faticosa apertura alla navigazione sarda fin dal prenuragico, in parallelo alla crescente consapevolezza che le credute imprese fenicie, come la stessa identità fenicia, possono vedersi oggi in buona parte il risultato di comode attribuzioni (per ragioni pure politiche, non anzitutto nazionali) dai tempi in cui altre ipotesi si presentavano immature.

Oggi una lettura più completa dei dati ampliati dovrebbe portare a esplorare nuove ipotesi, per le quali la “Sardegna straordinaria” non sarebbe più quel disco volante ammarato dal cielo che appariva agli occhi degli autori di Scientific American nel 1899; e invece nel mondo della nostra archeologia anche la stessa navigazione nuragica può risultare ancora accolta con resistenze nemmeno tanto sotterranee (figuriamoci quindi le letture che propongono rapporti di partnership con i Fenici, in Sardegna e per le rotte mediterranee; e peggio che mai le ipotesi secondo cui i Sardi furono tra i Popoli del Mare che passarono ai Cananei le conoscenze necessarie ad affrontare la navigazione d’altura, facendone appunto i Fenici; o quelle che giungono a leggere Creta colonia dei Sardi).

Finché i suddetti amministratori della conoscenza non faranno quanto sarebbe congruo, avranno per primi poco da lamentarsi quanto all’agire, nello spazio lasciato vuoto, di appassionati più o meno (ir)rispettosi del metodo scientifico (per i quali è un attimo, per esempio, indugiare eccessivamente intorno a una storicità di quei miti dell’oriente mediterraneo che potrebbero ben essere stati ispirati dai più antichi rapporti con la Sardegna e con i Sardi).

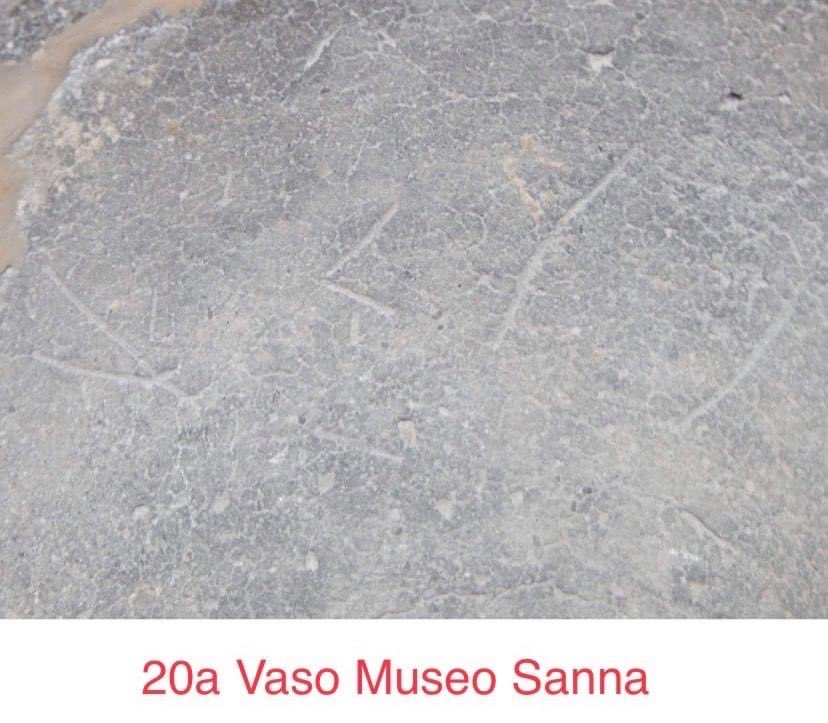

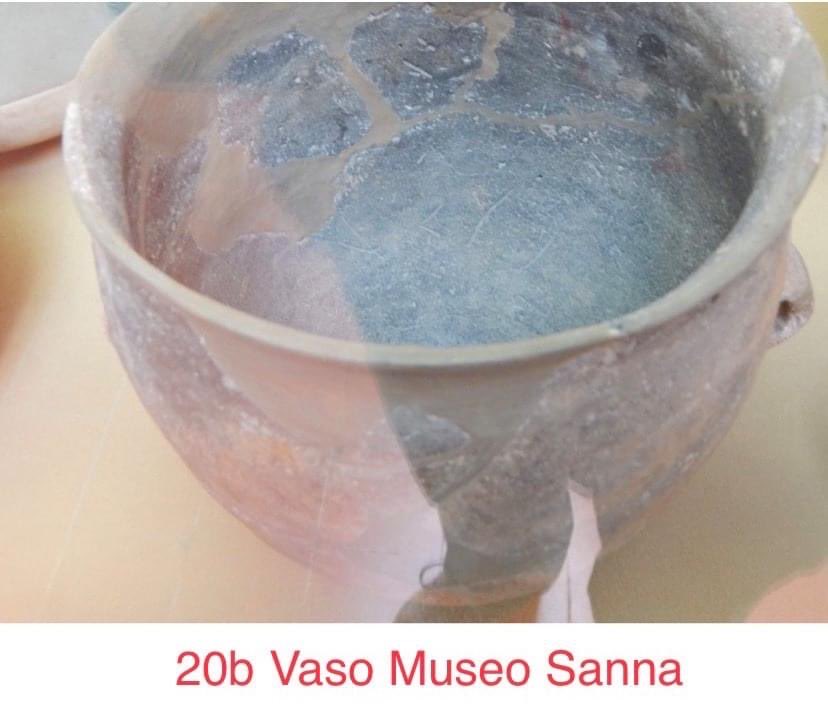

Un esempio di queste resistenze, chiusure, passività, azioni incongrue; l’ultimo. Lungo i tanti mesi di chiusura del Museo Sanna, attraverso la diffusione di foto sui social (scattate, naturalmente, prima della chiusura) è divenuta nota la presenza, in una sua vetrina, di un vaso nuragico con alcuni grafemi incisi sul fondo. Alla riapertura del Museo, il vaso (come già la fusaiola con grafemi incisi dal nuraghe Palmavera di Alghero) non è più in mostra.