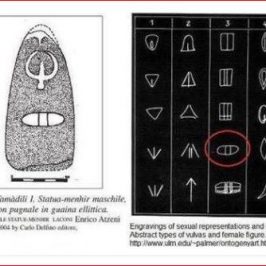

di Giorgio Valdès Dal volume “Tradizioni Popolari di Gallura” di Francesco de Rosa (Olbia 1854-1938), edito da Illisso nel 2003 e curato da Andrea Mulas, ho tratto questo brano in cui sono riportate alcune singolari particolarità riferite alle onoranze ai defunti che un tempo si svolgevano, a detta dell’autore, nel territorio gallurese, richiamando analoghe tradizioni di altri popoli: “Apparecchiate le mense, ad un cenno del capo della famiglia, ognuno prende posto nel sembiante mesto e cogli occhi lacrimosi. Servite le portate, si mangia nel più profondo silenzio, non interrotto che dai sospiri affannosi, dai tronchi gemiti e da un batter continuo di mandibole, con un frequente allungar di mani, per riempire di bel nuovo i piatti, o afferrare con le mani un bel tocco d’arrosto. Per lo più quelli appartenenti alla famiglia del defunto, mangiano dopo il trasporto del cadavere; ma gli accorsi si cibano alla presenza di questo. Tale usanza i Galluresi l’hanno ereditata dagli antichi Romani, dai Tirreni, dai Pelasgi, dai Fenici (progenitori dei popoli sardi) i quali l’avevano in comune con gli Ammorrei, coi Ferezei, cogli Idumei, cogli Ammonini, coi Palestini e cogli Ebrei, che pure in lontane e diverse epoche migrarono nella Sardegna – come ce lo attestano gli idoli consacrati alle loro deità, che numerosi si sono trovati in Sardegna, portandovi con loro gli aviti costumi, cui essi tramandarono ai più tardi nipoti. Leggendo il XXIV dell’Iliade si vede che ugual costume avevano pure i Troiani. Una curiosa particolarità quella d’intervenire al piagnisteo – dopo il traporto del cadavere, quando il sacerdote o i sacerdoti, che assistettero ai funerali, si recano, coi membri della confraternita, a consolare la famiglia dell’estinto (a fa l’accunoltu) una donna del volgo, “la buffona”, cerca con lepidezze muovere a riso i doloranti. E ciò perché v’è un antico adagio:”No v’ha dolu senza risu” (Non v’è duolo senza riso), originato da una vecchia leggenda, nella quale si narra che dopo la morte del Redentore, essendosi gli animali recati a far visita alla “Madre dei dolori”, la ranocchia, parendole che quella si lamentasse oltre il consueto, prese a dirle: “Maria, se tu di duoli tanto per averti ucciso un figlio, cosa avrei dovuto far io, dal momento che la ruota d’un carro in un sol giro me ne ha ucciso sette?”. La Vergine a tal uscita non potè trattenere le risa; onde dal giorno non v’è stato cordoglio dove il riso non v’avesse la sua parte. Lungo è il cordoglio che i parenti fanno per la morte d’un loro caro. La moglie veste a nero fino a rimaritarsi e in caso contrario pel resto della vita; la madre, se il morto era più che settenne, veste a gramaglia, per tutta la vita e suocera e nuora non cambiano la pezzuola di testa, né padiglione ai letti: tengono per più d’un anno socchiusa la porta e la madre spesso non esce per anni da casa, né si alza, che per andare a letto o per altra naturale necessità, dalla seggiola o dal nudo terreno, ove seduta pianse la perdita dell’amato figlio. Le figlie e le sorelle del defunto vestono a nero anche le porte, le finestre e le pareti esterne. E’ noto che, come i Galluresi, le donne ebree, greche e romane vestivano a nero o a bruno durante il tempo del cordoglio. Molte famiglie usavano, nella prima notte d’agosto, mettere nella soglia della porta o sul davanzale della finestra un bel piatto di fave e lardo o di maccheroni, colla credenza che si recassero a mangiarli i loro defunti, imitando in ciò i Cananei, che, per la stessa superstizione, ponevano le cene ai morti nei sepolcri o sopra le arche e gli Egiziani che le ponevano negli ipogei e sovra le casse delle mummie, come apparisce nei dipinti che tuttora si vedono. Lo stesso costumavano gli Aurunci, i Raseni, gli Oschi, i Laterni e gli Umbri in Italia, i Celti, i Cimbri, i Germani e i Runi della Scandinavia nelle nazioni d’oltralpe. Quasi annualmente costumasi in Gallura, dai proprietari e dai pastori possidenti, far la limosina ai poveri in suffragio dei loro morti, o in denaro o dividendo fra essi una o più vacche uccise, proporzionando le parti al numero dei componenti le famiglie dei beneficiati. Tal uso è comune ad altre regioni d’Italia e in Francia, Germania, Russia, Ungheria, Polonia, Boemia, Fiandra, Svezia ecc.”. A questo curioso resoconto, dove Francesco de Rosa enumera diverse popolazioni che in onore dei loro defunti svolgevano cerimonie simili a quelle in uso in Gallura (alcune delle quali tipiche anche di altre zone se non addirittura di tutta l’isola), aggiungerei che in Sardegna la tradizione di lasciare doni di fronte alle sepolture dei defunti risale quanto meno al neolitico ed è attestato dalle coppelle, realizzate in prossimità o dentro diverse domus de janas disseminate lungo l’intero territorio isolano, in cui appunto si depositavano offerte alimentari. Le stesse domus che spesso presentano al loro interno la “falsa porta”, simbolo condiviso con la tradizione egizia, attraverso la quale lo spirito del defunto poteva liberamente transitare per cibarsi di ciò che gli era stato donato. Vorrei da ultimo osservare come l’autore, tra le varie etnie richiamate, citi anche i Raseni, un termine abbastanza inusuale per indicare gli Etruschi, che secondo Dionisio di Alicarnasso erano soliti chiamare se stessi “Rasenna”.

Nelle immagini: La domus de S’Incantu di Putifigari (entroterra Algherese), in cui si nota la “falsa porta” e un focolare con coppella centrale (foto tratta da Neroargento) e la Tomba dei Giganti di Coddu Ecchiu ad Arzachena