di Giorgio Valdès

“Ti pare possibile…” diceva Nicola indicandomi il mare che faceva da cornice alla terrazza del suo albergo, quasi lambendone la base “…che quelle genti un tempo sbarcate in questo paradiso, che poi avrebbero dato avvio ad una straordinaria civiltà quindi proseguita per i secoli a venire, non si fossero mai dotate di un sistema di scrittura, limitandosi invece a comunicare solo con le parole?”. In realtà non sapevo cosa rispondere, salvo formulare banali punti di vista e rimandando la “palla” ai vari esperti di settore, linguisti o epigrafisti che fossero, con l’auspicio che prima o poi lo storico dilemma si sarebbe risolto. Ma una chiacchiera tira l’altra e così, dopo aver sorseggiato un caffè di fronte allo spettacolo del mare, il discorso era caduto sui simboli presenti nelle varie testimonianze della nostra protostoria. Dai petroglifi di svariate fogge che adornavano innumerevoli domus de janas disseminate lungo l’intero territorio della Sardegna, la chiacchiera aveva virato sui segni incisi nei vasi di S.Anastasìa di Sardara che Nicola Porcu, il mio interlocutore e carissimo amico recentemente scomparso, conosceva piuttosto bene avendo collaborato con il professor Giovanni Ugas ad una campagna di scavi effettuata tempo addietro in quel sito. Quindi, inevitabilmente,si era parlato delle statue-menhir custodite nel museo di Laconi, di cui ci aveva riferito qualche giorno prima l’archeologo Enrico Atzeni, che ci onorava della sua amicizia. Nicola gli era particolarmente affezionato e a lui doveva la nomina ad Ispettore Onorario della Sovrintendenza; titolo di cui andava comprensibilmente orgoglioso e che il mio amico sicuramente meritava, vista la quantità di ritrovamenti, soprattutto subacquei, che portano la sua firma.

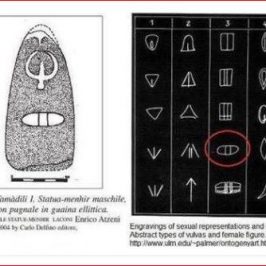

Con Atzeni condividevamo la tesi, generalmente accettata, che i segni incisi sul prospetto dei menhir simboleggiassero nel loro complesso il concetto di rinascita o di rigenerazione della vita. Ma su un punto eravamo in parziale disaccordo con Atzeni, che comunque ascoltava bonariamente le considerazioni di due semplici appassionati come noi. Difatti, a parte quella sorta di tridente sul registro superiore (simile ai petroglifi che si rinvengono all’interno di alcune domus, tra cui in particolare quella di Sas Concas ad Oniferi), chiamato “rovesciato” o “capovolto”, ed inteso come l’anima dell’uomo che ritorna nel ventre della madre terra, a sollevare i nostri dubbi era quella figura posta più in basso, comunemente denominata “bipenne”. Cosa ci stesse a fare un coltello in una rappresentazione di intenso significato sacrale, sul quale il rovesciato sembrava quasi volersi “schiantare”, era veramente un mistero. Ma soprattutto che utilità poteva avere un pugnale a lame contrapposte, funzionalmente insensato e sicuramente idoneo a ferire gravemente chi lo brandiva nell’ipotesi di un combattimento corpo a corpo?

Tuttavia un segno simile lo avevamo individuato (sigla R22 della lista geroglifica Gardiner), in un libro dell’egittologa pisana Maria Carmela Betrò. Non solo, ma nello stesso libro era raffigurato un frammento di “vaso Ka” risalente alla dinastia 0 (circa 3150-3100 a.C.), sulla cui superficie erano riportati alcuni segni, uno dei quali presentava una certa analogia con il nostro rovesciato. A metà del coccio era inoltre disegnata chiaramente una sorta di ciotola con all’interno del liquido, e in basso il simbolo di una greca, che in termini geroglifici ha notoriamente il significato di “acqua”.

Altrettanto insolita era la constatazione che in alcuni vasi rinvenuti a S.Anastasìa (ma anche a Villanovaforru), appariva lo stesso simbolo della greca, svariati cerchielli concentrici, e una ciotola simile a quella del “vaso Ka”, ma questa volta realizzata in rilievo sulla superficie del manufatto. Apparivano infine tre misteriosi segmenti che sembravano quasi voler indirizzare, verso la ciotola e quindi verso la parte inferiore del vaso, i numerosi cerchielli presenti sulla sua superficie.

Tuttavia era l’interpretazione del “bipenne” l’argomento che più ci intrigava e quindi, per avere conferma delle nostre supposizioni, avevamo richiesto ed ottenuto un appuntamento con la professoressa Betrò. In occasione dell’incontro, al dipartimento dei archeologia dell’Università di Pisa la celebre egittologa, nell’affermare di conoscere poco o niente della nostra protostoria, conveniva comunque sul fatto che il presunto bilama somigliasse in maniera notevole al così detto “emblema di Min”, l’antico dio itifallico della tradizione egizia, simbolo di fertilità e potenza sessuale, nonché manifestazione della massima divinità solare Amon-Ra (una divinità che richiama il bronzetto rinvenuto ad Ittiri, che ritrae un suonatore di launeddas, anch’esso itifallico e androgino).

Le nostre congetture trovavano così un certo conforto, perché la simbologia complessivamente incisa sul prospetto di diverse statue-menhir di Laconi poteva conseguentemente interpretarsi come l’anima dell’uomo che attraverso l’utero materno, laboratorio di vita e, per dirla con la Betrò “luogo di agognato ritorno”, tornava alla madre terra.

E’ ugualmente curioso osservare come tutto ciò possa sintetizzarsi nell’espressione “torranci in su kunnu”, che in lingua sarda ha oggi un significato volgare ed offensivo ma che un tempo poteva intendersi come augurio di prossima rinascita a nuova vita.

Che poi il bipenne possa davvero assimilarsi all’emblema dell’androgino Amon-Min, è una supposizione rafforzata da un simbolo, questa volta inequivocabilmente maschile, che compare su un frammento di menhir, sempre custodito nel museo di Laconi e rinvenuto a Samugheo in località Cuccu de Lai (l’immagine è riportata sul corrispondente post pubblicato l’8 novembre sulla pagina FB di Nurnet).

Per tornare al “vaso Ka” e a quello di S.Anastasia, nel vaso egizio la ciotola colma di liquido (N 41 della lista Gardiner) riveste in termini geroglifici il significato di “utero” ed è connessa ad altre parole tra cui “donna” (Betrò “Geroglifici”). Potrebbe allora ipotizzarsi che l’insieme delle tre figure voglia raffigurare ancora una volta lo spirito dell’uomo che incontra l’acqua, prima fonte di vita, dopo aver traversato l’utero materno (i tre segmenti convergenti parrebbero essere una rappresentazione semicorsiva del termine “ka”, con il quale in Egitto si indicava l’anima).

Analogamente, nel vaso di S.Anastasìa, i cerchi concentrici che la scrittura geroglifica identifica con il disco solare Ra, emblema di vita, sembrano penetrare attraverso l’utero materno per intercettare l’acqua primigenia. Il messaggio inciso sul vaso di Sardara parrebbe quindi potersi intendere, per l’ennesima volta, come metafora di rigenerazione dell’anima.

Ma per tornare un attimo all’argomento della scrittura, accennato nelle premesse, i segni di questo vaso potrebbero anche assumere anche il significato esplicitato nel post di cui al link riportato a margine di questo articolo.

Tutto quanto sinora descritto ha ovviamente senso se si accetta che un tempo la Sardegna intrattenesse frequenti rapporti con la terra dei faraoni. Ed è altrettanto vero che queste considerazioni sono da considerarsi esclusivamente come ipotesi formulate da un semplice appassionato; e comunque con l’auspicio che la Scienza possa svelare, quanto prima, i tanti misteri insoluti della nostra antichissima civiltà.

Da ultimo, per comprendere la strana configurazione dell’emblema di Min, ma forse anche del bipenne – entrambi intesi come rappresentazione schematica degli organi genitali femminili-, ci viene incontro un’incisione presente su una statuetta bronzea conservata nel Museo Archeologico Nazionale di Madrid (l’immagine è riportata sulla corrispondente pagina fb) e datata VI-V secolo a.C. (Agostino Moscati: “L’Arte dei Fenici”). L’incisione presenta due fusi, dalle dimensioni sicuramente esasperate e confluenti nell’orifizio vaginale, che per l’ennesima volta parrebbero voler raffigurare, sempre schematicamente, l’apparato sessuale femminile.

http://www.nurnet.it/it/1085/min_di_beninti_i_latini!.html