di Antonello Gregorini

La civiltà nuragica è conosciuta per l’eccezionale unicità del suo patrimonio archeologico. Tuttavia, nonostante le evidenze che suggeriscono una particolare possesso di risorse e accumulo di cultura e informazione, un’interazione proficua con altre civiltà mediterranee, la storiografia accademica ha a lungo negato l’idea che i Nuragici potessero essere navigatori attivi e influito in maniera significativa nella storia del Mediterraneo antico.

Alla base della negazione della navigazione nuragica ci sono preconcetti profondamente radicati nella storiografia occidentale e sarda. Agli inizi del novecento la narrativa ricorrente individuava i Fenici come popolo costruttore dei nuraghi. Fino a pochi decenni fa, si tendeva a considerare le civiltà del Mediterraneo centrale e orientale, come i Greci e i Fenici, come le uniche culture in grado di sviluppare competenze marittime avanzate. La Sardegna, vista come un’isola periferica, è stata spesso relegata in un ruolo marginale, con una storiografia che ha minimizzato il suo eventuale contributo alla storia marittima del Mediterraneo.

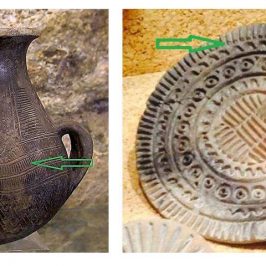

Un altro motivo per cui la navigazione nuragica è stata spesso negata è la mancanza di evidenze archeologiche dirette, come navi o strumenti navali specifici. A differenza di altre civiltà marittime, la cultura nuragica non ha lasciato testimonianze evidenti di costruzioni navali o rotte di navigazione documentate. Questo ha portato alcuni studiosi a concludere che i Nuragici fossero principalmente un popolo terrestre, implicando una limitata o nulla attività marittima, nonostante l’evidenza del presidio costiero con torri situate in ogni approdo e la produzione di innumerevoli sculture in bronzo riproducenti imbarcazioni.

Le fonti storiche antiche, come quelle dei Greci e dei Romani, hanno frequentemente descritto le popolazioni sarde in termini stereotipati e in modo superficiale. Gli autori antichi hanno rappresentato la Sardegna come una terra di barbari, senza considerare la possibilità di una sofisticata cultura marittima. Queste interpretazioni unilaterali hanno fornito un quadro distorto della civiltà nuragica, contribuendo ulteriormente alla sua negazione come realtà marittima.

Nonostante le carenze di evidenze dirette, esistono indizi che suggeriscono l’attività marittima dei Nuragici. La scoperta di ancore e attrezzi da pesca; di un carico di piombo nella costa di fronte ad Arbus; il presidio costiero; le riproduzioni artistiche di imbarcazioni anche per la navigazione di lunga percorrenza; oltre agli innumerevoli ritrovamenti di materiali condivisi con altre culture mediterranee (come ceramiche e oggetti di bronzo), indicano che i Nuragici avessero accesso al mare e utilizzassero le rotte marittime.

Tutte queste evidenze dovrebbero suggerire relazioni con praticamente tutte le terre del Mediterraneo ma non solo. Le relazioni commerciali con i Fenici e i Greci, notoriamente attivi nel commercio marittimo, dovrebbero suggerire che i Nuragici fossero non solo consumatori, ma anche partecipanti attivi nel commercio interregionale. La presenza di metalli provenienti dalle miniere sarde nei bronzi del nord Europa, di reperti fittili sardi in varie località del Medio Oriente, dell’Iberia e del Nord Africa avrebbero dovuto aprire diverse prospettive di studio già dagli ultimi decenni del novecento.

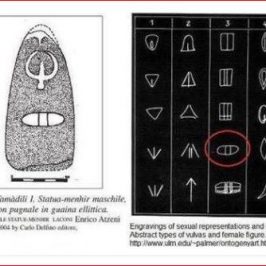

L’esistenza di una componenti dei Popoli del Mare denominata Shardana, citata negli antichi testi egizi e hittiti, tutta una serie di coincidenze nelle rappresentazioni dei bronzi sardi con quelle egiziane, le recenti scoperte di una fortezza di impronta nuragica in Israele (Terre di Canaan), dettagliatamente e con metodo descritti dall’archeologo Giovanni Ugas, avrebbero dovuto già modificare la storiografia ricorrente sull’antica Civiltà Sarda.

Però, negli ultimi decenni, nuove correnti di pensiero e nuovi approcci di ricerca hanno iniziato a mettere in discussione le convinzioni tradizionali sulla navigazione nuragica e l’importanza delle popolazioni sarde nella cultura mediterranea. La combinazione di studi archeologici, analisi di materiali e la crescente attenzione per le culture marginalizzate ha spinto gli studiosi a riconsiderare il ruolo dei Nuragici nel Mediterraneo. L’impiego di tecnologie moderne, come l’analisi GIS e i metodi di datazione, ha facilitato la scoperta di siti marittimi e ha suggerito una rinnovata comprensione della mobilità nuragica.