di Antonello Gregorini

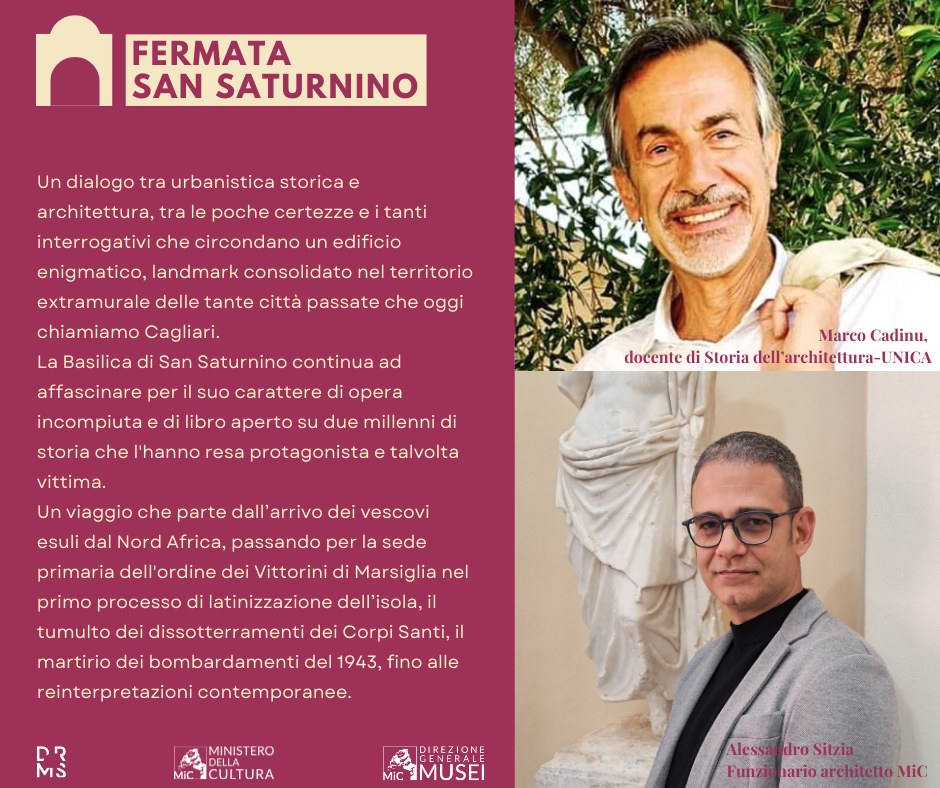

Una interessantissima conferenza, organizzata dalla Direzione generale dei musei, si è tenuta sabato scorso nella Basilica di San Saturnino. Le relazioni svolte da parte dei due studiosi, professor Marco Cadinu e architetto Alessandro Sitzia, sono state appassionate, appassionanti e di alto livello scientifico.

Sitzia, quale direttore scientifico e “custode” della Basilica ha esposto la sua storia negli sviluppi originari, architettonici, negli abbandoni, le ricostruzioni, i bombardamenti e i restauri.

San Saturnino è un monumento la cui esposizione percorre la storia classica e moderna della città. Dai Romani ai Bizantini, le relazioni con il Nord Africa, dal variare delle conformazioni all’utilizzo come cava di prestito per materiali da costruzione, ai successivi tentativi di restauro e recupero, sino al bombardamento del 1943 e al successivo non definitivo restauro.

Sitzia ha esposto al meglio sia gli aspetti archeologici che quelli più propriamente di stile architettonico, indicato i riusi, le superfetazioni, le parti perdute o interrate.

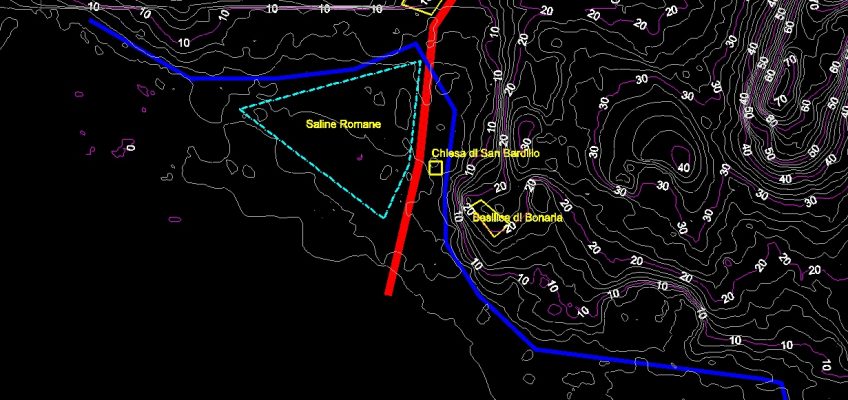

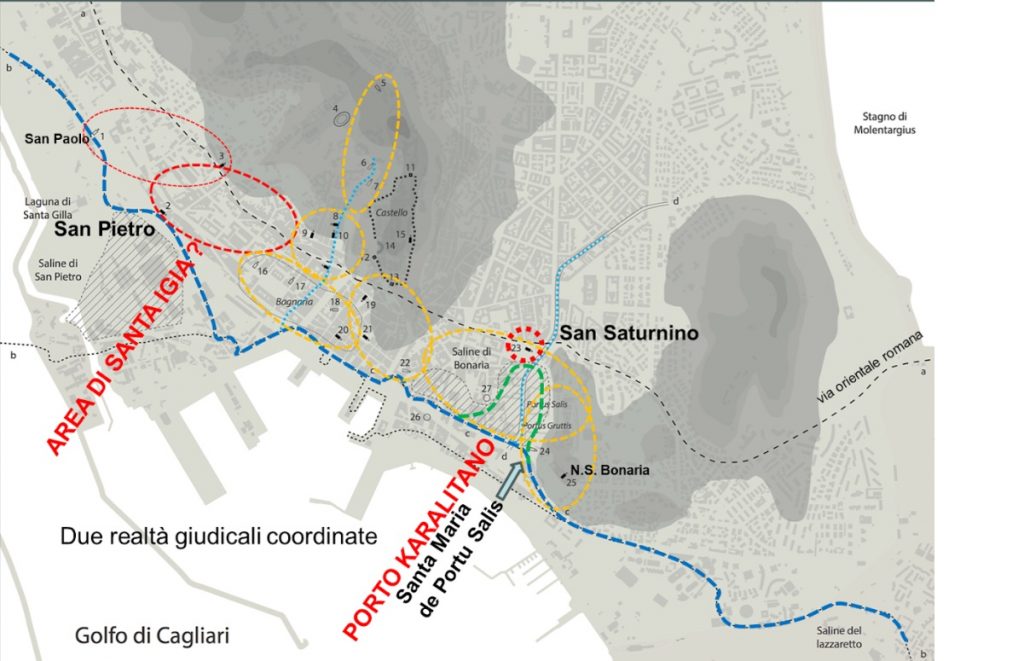

Marco Cadinu, nella sua lunga, articolata, e documentata esposizione, ha spiegato come possa essere molto probabile che, sia la Basilica di San Saturnino, sia la chiesa, andata perduta, di San Bardilio, fossero state realizzate ai margini di quello che nell’antichità doveva essere uno e forse il più antico approdo degli insediamenti cagliaritani. A conferma che nell’area di via Dante prossima al cimitero ci fosse un approdo risulta anche che la chiesa di San Bardilio venisse chiamata anche chiesa di Santa Maria de Portu Salis, altrove de Portu Gruttis e anche del Portu Carali.

Infatti, l'orografia dell'area ci dice che dalla attuale linea di mare sino al termine di viale Bonaria (Su Siccu è frutto di una bonifica del dopo seconda guerra) dovesse esistere una “calata” nella quale confluiva l’impluvio corrente lungo le attuali via Dante e Viale Cimitero. La linea di costa nel medioevo corrispondeva infatti proprio a Viale Bonaria e, al suo interno e verso il cimitero e il Campo Rai, vi erano nel 1300 delle saline. Il “Canale di San Saturno”, noto nel 1551, fungeva quindi nel medioevo da ingresso portuale di un golfo che successivamente fu interrato, secondo le ricostruzioni proposte da Marco Cadinu in vari scritti dal 2001 in poi.

All’incrocio tra questo canale, nell’Ottocento usato come sede ferroviaria, e l’antico percorso della via romana orientale per “Ferraria” (a 13 miglia da Cagliari, collocabile presso la località detta “Piscina Nuscedda”) sorgeva San Saturnino con le sue necropoli. Strade antiche e possibili porti medievali, probabilmente già romani, configurano un’area che, secondo Cadinu, è ad alto rischio archeologico.

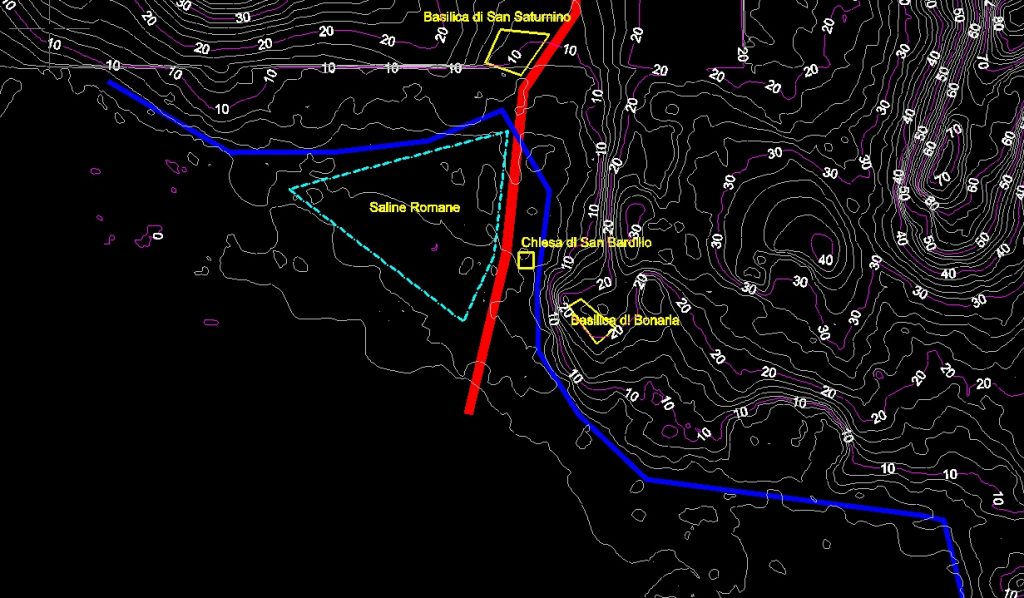

Slide presentata da Marco Cadinu nel corso della conferenza riportante l’antico percorso della via romana orientale per “Ferraria” (a 13 miglia da Cagliari, collocabile presso la località detta “Piscina Nuscedda”) sorgeva San Saturnino con le sue necropoli (credits Cadinu).

Anche a memoria di chi, come me, ha superato i sessanta, nella via Dante si ricorda la presenza di un canale, poi tombato nelle reti fognarie di deflusso delle acque piovane.

Ancora qualche decennio fa ne restavano le evidenze nel livello della ferrovia complementare, realizzata di fianco al canale, o nel ponticello che si superava per accedere all’area dell’attuale Palazzo di Giustizia. Questo si legge nelle foto d’epoca ma anche, e bene, nelle ricostruzioni del modello digitale del terreno estraibile da google maps o dagli archivi cartografici regionali.

Figura 1 – ricostruzione cartografica del modello del terreno su foto satellitare da google maps (Gregorini)

Figura 2 – ricostruzione cartografica del modello del terreno, generato da google earth (Gregorini)

Figura 3 – ricostruzione cartografica del modello del terreno, a isolinee, passo 2m, con ubicazione dei tre edifici religiosi, delle saline antiche, del canale e della antica linea di costa (Gregorini).

Per degli appassionati di antichità nuragiche come noi è naturale cercare di immaginare che anche gli antichi sardi non potessero non aver utilizzato quei luoghi.

Chi ha mappato i nuraghi dell’intera isola sa perfettamente che ogni cala, approdo, foce veniva presidiata e scelta quale ideale insediamento abitativo e commerciale.

L’area cagliaritana nei millenni ha sempre rappresentato il luogo del maggior insediamento antropico della Sardegna, si può affermare che Cagliari sia sempre stata la capitale della Nazione Sarda. Questo è facilmente spiegabile a causa della ricchezza di risorse che l’area offre: risorse alimentari provenienti dal mare e dagli stagni, dall’agricoltura, dalla raccolta e dalla caccia, oltre che dalle possibilità di approdo e commercio verso l’interno e l’esterno dell’isola. In passato si costruiva anche con i forti tronchi dei ginepri presenti sui colli e sui monti vicini.

E’ noto che l’area cagliaritana è priva di nuraghi. Si ha notizia di un nuraghe a Mont’urpinu (Nissardi e più di recente Ugas) ; “Le presenze nuragiche sono limitate a reperti sporadici, teste di mazza e macinelli litici sui colli di San Michele e di Tuvixeddu, una testa di mazza in andesite dalla grotta di Santa Restituta ed una forma di fusione litica di via Po, via Brenta (scavi Tronchetti, 1993); nella periferia orientale di Pirri è noto il villaggio di Is Bingias/Terramàini, del BR/BF (XIII – X sec. a. C.).” (Nurnet-Valdès).

Figura 4 – Le mura individuate come nuragiche sul colle di Mont’urpinu (Ugas) .

Tuttavia chiunque può intuire che questa assenza sia con maggiore probabilità dovuta allo smantellamento delle torri esistenti per far spazio a ciò che gli è seguito e per il recupero dei conci di calcare.

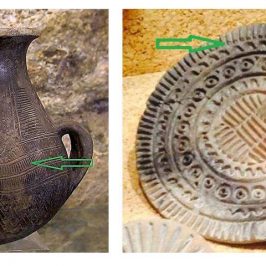

Ancora. E’ ben noto agli studiosi e appassionati di nuragico che il fenomeno della sostituzione e del sincretismo religioso ha portato alla sovrapposizione di edifici religiosi oggi cristiani su quelli che, secondo alcuni, erano i templi di altri riti e adorazioni pagane. Così come furono sostituiti i toponimi dei nuraghi, dove risultò possibile e conveniente, si sovrapposero i nuovi edifici di culto.

Inoltre, pochi sanno che nella piazza San Cosimo, contigua alla Basilica, nel corso dei lavori di realizzazione della piazza nella sua ultima conformazione, fu rinvenuta una fonte di acqua sorgiva che, allora, fu classificata come Bizantina, forse Romana, forse …

Questo mi porta a ipotizzare che, in presenza d’acqua sorgiva, di un canale verosimilmente di portata ben superiore, contornato da macchia e boschi; davanti al più comodo approdo dell’area, difficilmente i nuragici avrebbero potuto trascurarlo come ottima allocazione di un insediamento.

Per questo motivo, anche nel corso degli scavi archeologici che ora si svolgono sotto la basilica e nell’area contigua di San Saturnino, inviterei gli archeologi a non trascurare l’ipotesi della presenza di edifici di epoca nuragica. Così come analogamente e verosimilmente dovevano esistere sotto San Bardilio, ma soprattutto sotto Bonaria.