di Angelo Pani

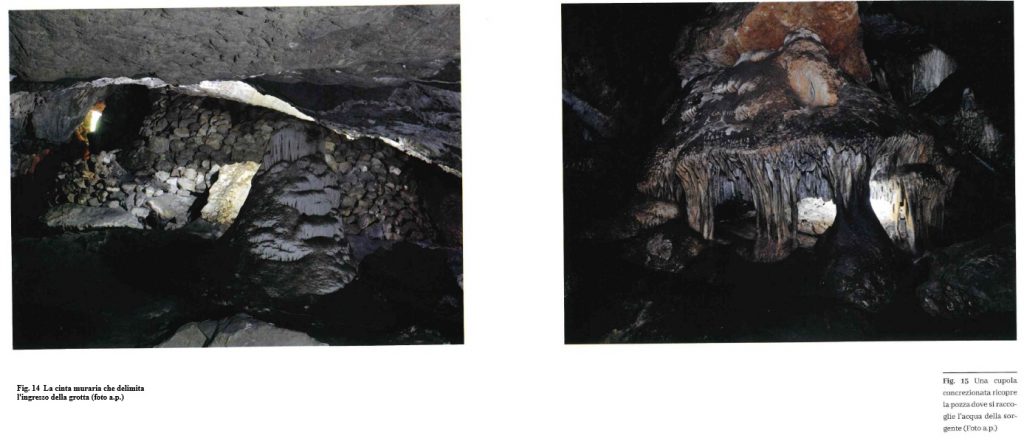

La grotta Pirosu si apre sul versante meridionale del monte Pireddu, dove la piana di Barrua si restringe e prende il nome di Su Benatzu. Ha quattro ingressi che si aprono su un ripiano dolomitico in corrispondenza di una dolina di crollo; tre sono sbarrati stabilmente, il quarto è chiuso da un cancello. La grotta è sottoposta a vincolo archeologico e l’accesso è regolamentato dalla Soprintendenza. All’interno, dopo un primo salto, si costeggia un tratto di mura curvilineo lungo una decina di metri. In prossimità dell’ingresso sono stati trovati numerosi frammenti di ceramiche di cultura Monte Claro e allo stesso periodo, intorno al 2500 a.C., dovrebbero risalire i resti di antichi focolari rinvenuti negli ambienti prossimi all’ingresso,

I primi abitatori risiedevano stabilmente nella cavità dove avevano la possibilità di rifornirsi d’acqua in una pozza che si trova nella parte alta della grotta. La sorgente è alimentata da un intenso stillicidio ed è sormontata da una colata di calcite che le conferisce l’aspetto di una reliquia protetta da un prezioso baldacchino. Per poter raccogliere l’acqua, gli abitanti della grotta avevano creato tre varchi spezzando alcune colonnine stalagmitiche.

Il ramo principale della grotta si è formato nel vuoto creato tra due strati di calcare separatisi in seguito all’assestamento di una parte della collina che ha fatto collassare il banco di roccia; si sviluppa in direzione Nord-Sud per una lunghezza di 180 metri con un’inclinazione di una ventina di gradi e termina in corrispondenza di uno stretto sifone; lo sviluppo spaziale complessivo (che si ottiene sommando la lunghezza di tutti i rami della cavità) è di 1.268 metri. Il dislivello tra l’ingresso e il budello terminale è di 93 metri. Durante la discesa, superato un primo tratto di grossi blocchi, si deve camminare con molta precauzione su crostoni stalagmitici fortemente inclinati fino a raggiungere, sulla sinistra, un ramo laterale che conduce al santuario nuragico. Il percorso è breve (appena 120metri) ma per niente facile.

La sala del tempio

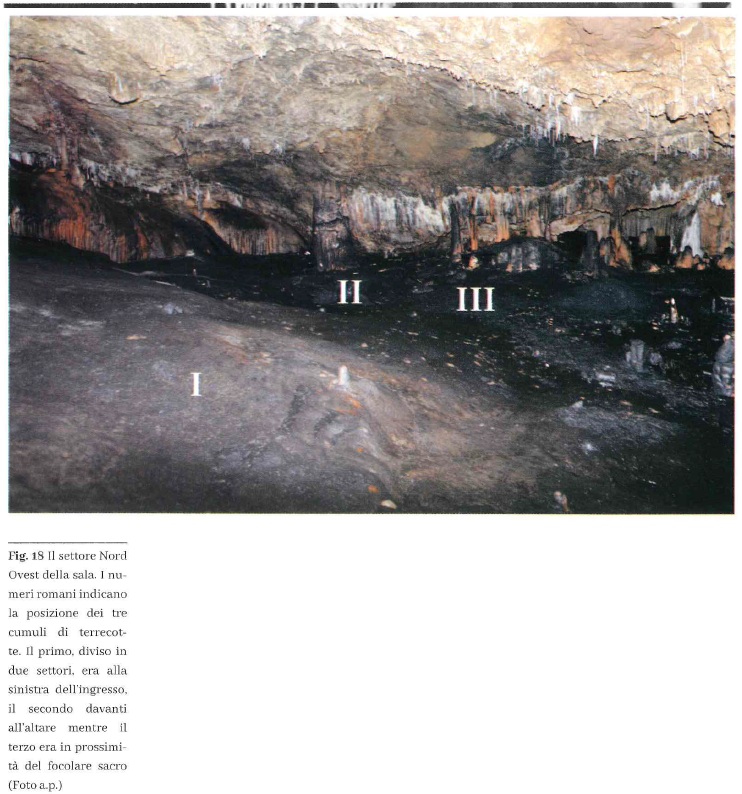

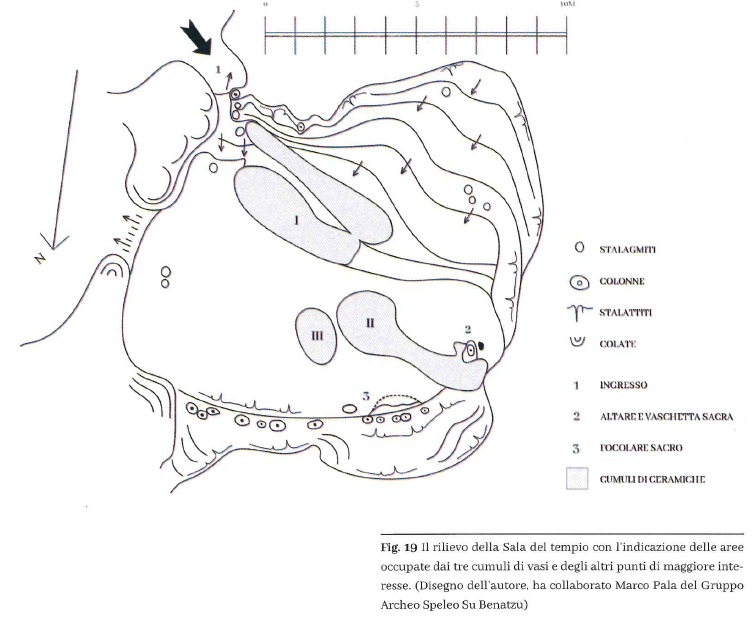

Un vestibolo delimitato da alcune maestose colonne precede l’accesso alla sala del tempio, oggi completamente spoglio. Varcata la soglia, si scende per alcuni metri lungo un facile declivio che porta a un’ampia platea pianeggiante delimitata sulla destra da una cortina di concrezioni e, sulla sinistra, da un pendio che risale verso il soffitto; è una sorta di tribuna dalla quale è possibile osservare tutto ciò che avviene nella sala. Il popolo nuragico non poteva scegliere un posto migliore per celebrare i suoi riti.

Il suggestivo salone ha forma vagamente rettangolare con i lati di 10 e 12 metri; l’altezza va da 2,5 a 4 metri. Il tratto a Nord-Ovest è delimitato da barriere di roccia formate da colonne, stalattiti, stalagmiti e colate alabastrine che, in alcuni punti, lasciano spazio a brevi diramazioni e a due aperture che si ricollegano all’asse principale della grotta. Il pavimento, formato da una crosta di calcite, è coperto da uno strato di residui carboniosi che lo stillicidio ha trasformato in una poltiglia fangosa. L’angolo a Sud-Ovest è occupato dalla tribuna concrezionata.

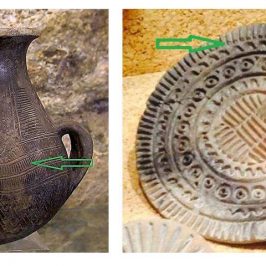

Quasi accostata alla parete, sul lato Ovest, vi è una colonna stalagmitica alta due metri, spezzata per un remoto cedimento del pavimento: era l’altare del tempio nuragico dov’erano stati depositati i doni più importanti tra i quali spiccava uno splendido tripode in miniatura. Accanto alla colonna stalagmitica, in una buca colma d’acqua, era immersa una lucerna in bronzo a forma di barchetta, impreziosita da una testa d’ariete. Pugnali di splendida fattura, frammenti di spade, bracciali, spilloni e altri reperti metallici erano posati anche sulle piccole mensole presenti nelle pareti concrezionate. Una grande quantità e varietà di terrecotte occupava quasi tutta la sala, concentrata prevalentemente in tre cumuli.

Sul lato Nord, addossato a una parete concrezionata, al margine di un filare di quattro colonne, vi era il focolare utilizzato durante i riti sacrificali. Nel corso dei secoli, per effetto dell’intenso stillicidio, il cumulo nero di cenere del fuoco sacro era stato coperto da una crosta stalagmitica bianca.

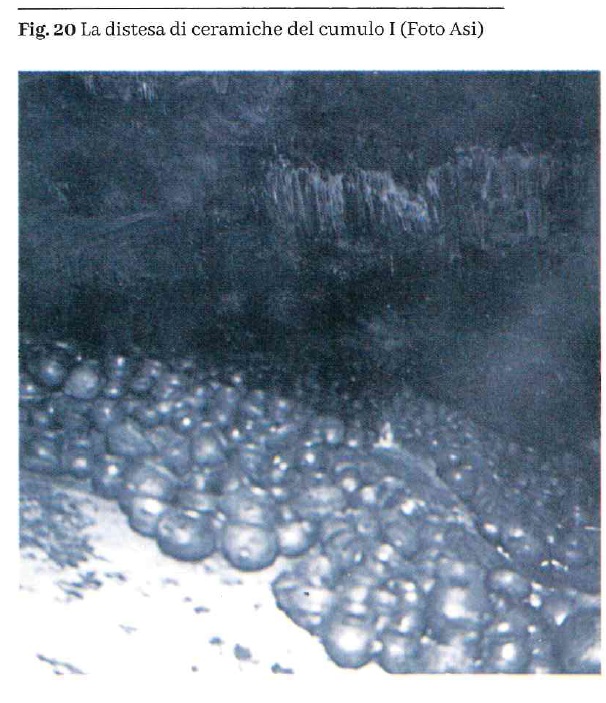

L’esame delle foto scattate nella grotta consente di individuare con buona approssimazione i punti in cui si trovavano i cumuli di ceramiche. Un primo deposito lambiva l’ingresso, alla sinistra del visitatore, ed era formato prevalentemente da terrecotte di piccole dimensioni poggiate nel tratto di minor pendenza della parte meridionale della sala. Le ceramiche non erano sovrapposte ed erano allineate in due distinti gruppi molto ravvicinati a forma lenticolare lunghi circa cinque metri.

Il secondo deposito, assai più rilevante per la varietà del materiale ceramico, era accanto all’altare, occupava quasi per intero lo spazio tra la parete Nord-Ovest e il margine di quella che gli scopritori hanno definito un’ampia vasca naturale, oggi quasi completamente demolita; tra tazze, scodelle carenate e vasi a colletto, emergevano numerose lucerne di grandi dimensioni. Uno dei lembi di questo cumulo avvolgeva quasi completamente la colonna stalagmitica ed era in parte ricoperto da una patina di calcite che aveva saldato le ceramiche al pavimento.

Le foto inquadrano anche un altro mucchio di terrecotte accanto al punto in cui veniva acceso il fuoco sacro. Dovrebbe essere questo il cumulo III. Gli scopritori parlano di tre grossi cumuli e quest’ultimo è di dimensioni assai modeste, ma non c’è traccia di ulteriori ammassi. Non vennero scattate fotografie nel settore Nord-Est della sala e l’assenza di immagini porta a escludere che quest’area contenesse reperti di particolare rilievo, meno che mai una pila di ceramiche. In ogni caso, altre terrecotte erano sparse un po’ dovunque, singole o in piccoli gruppi.

Il mucchio di cenere oggi visibile in prossimità del focolare sacro è stato formato in tempi recenti, verosimilmente durante i lavori di smantellamento del tempio ad opera della Soprintendenza archeologica. In origine, quel settore della sala era occupato dal terzo cumulo di vasi. Lo si desume sovrapponendo sulle foto recenti della sala le immagini scattate dagli scopritori. La montagnola è stata formata con ogni probabilità quando vennero rimosse le scorie del focolare sacro. Gli esami preliminari su questo materiale, effettuati nel 2013 da Mariano Ucchesu, ricercatore presso la Banca del Germoplasma della Sardegna (BG-SAR) dell’ateneo cagliaritano, non hanno rilevato la presenza di residui carbonizzati di cibo o di ossa. Ulteriori accertamenti (che sono già in programma) potranno dare risposte più esaurienti su ciò che veniva bruciato nel focolare.