di Angelo Pani

I riti

La grotta di Su Benatzu si apre in un versante della collina chiamato Sa Sedda de is Fossas, un nome spesso associato ad attività minerarie. Ma Is Fossas è anche il nome che talora viene dato a una località in cui si trovano antiche sepolture e questo è un riferimento assai intrigante: è straordinario pensare che la memoria di un luogo di culto possa essersi conservata per tremila anni, trasmessa inconsciamente attraverso le parole usate per indicare quella località.

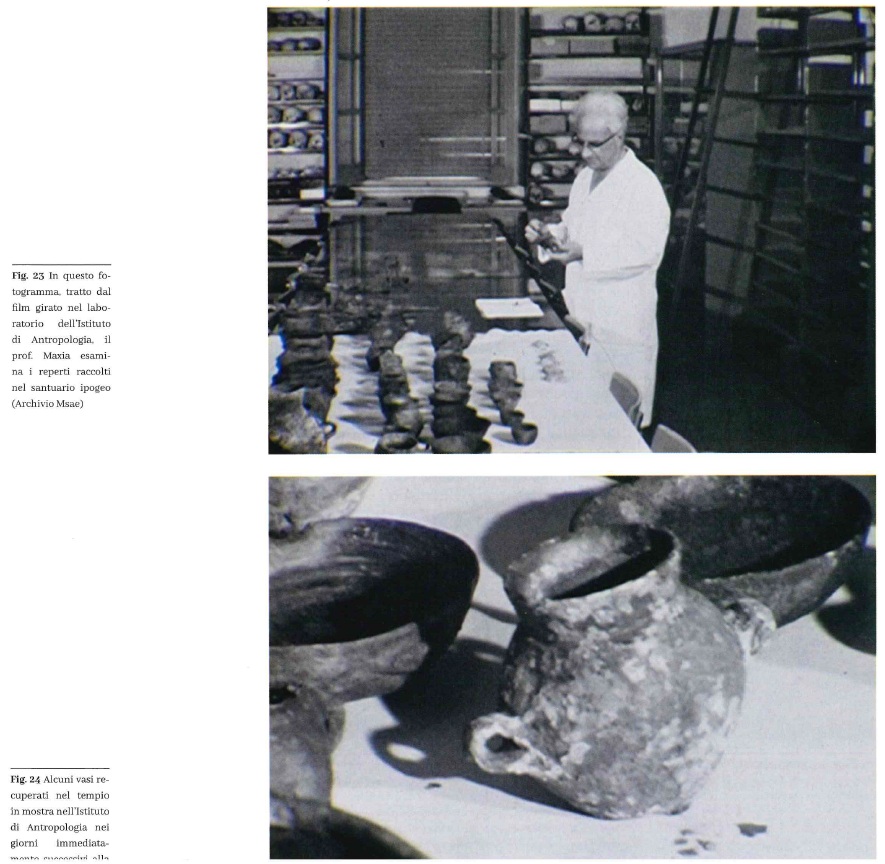

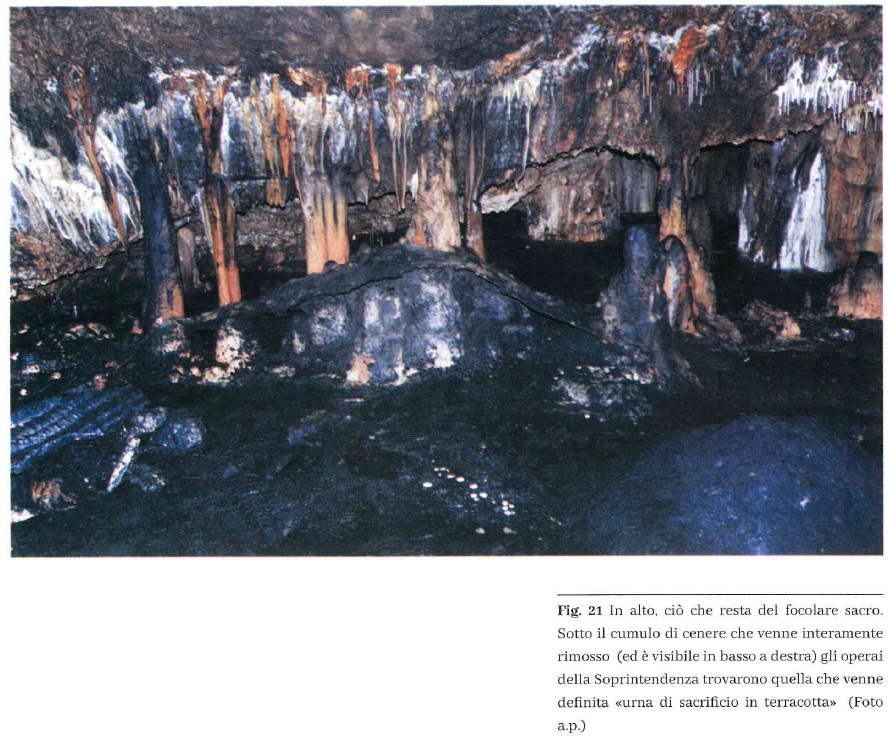

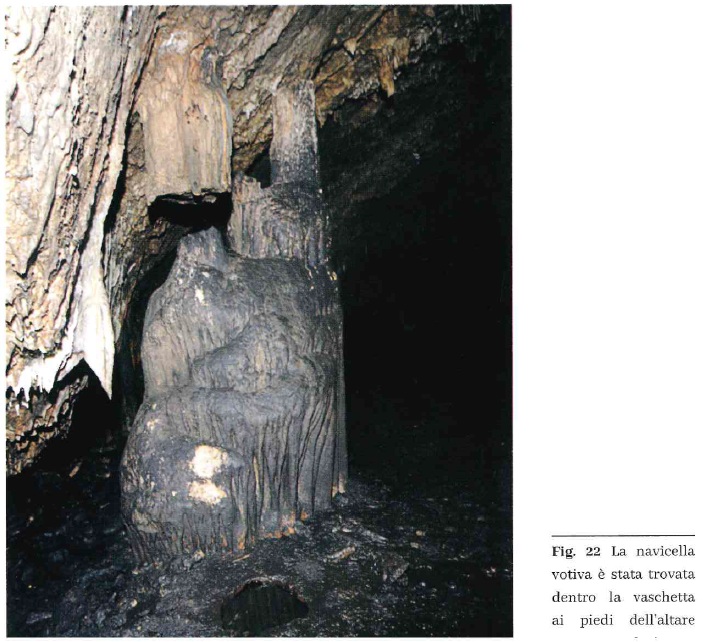

Ben poco sappiamo sui riti che venivano officiati nell’area di Su Benatzu in epoca nuragica. Preziose informazioni potevano essere tratte dall’esame del materiale depositato all’interno dei vasi ma di questi frammenti di vita quotidiana di tremila anni fa non si curarono né l’antropologo Maxia né l’archeologo Barreca. Sappiamo, grazie alla descrizione fatta dagli speleologi, che le ceramiche “erano cosparse di terra nera e cenere carboniosa”. In un articolo apparso nel 1968 su Frontiera, un mensile culturale che si pubblicava a Cagliari, Carlo Maxia ricostruisce così le cerimonie religiose che si praticavano a Su Benatzu: «Nel tempio ipogeo nuragico (risalente al primo millennio a.C.) ai piedi della potente stalagmite adibita ad altare, nel pavimento stalagmitico fu praticata a scopo rituale una apertura circolare (del diametro di circa 35 cm), dove affiora l’acqua, affinché il sangue delle vittime animali, sacrificate durante le cerimonie magico-religiose, si mescolasse con l’acqua, alla cui divinità, o ad altra chtonica (divinità sotterranea n.d.r.), era dedicato il tempio nelle profondità carsiche. ( … ) Degli animali sacrificali (presumibilmente ovini dal nero vello) venivano combusti solamente alcuni visceri, come dimostra l’esame della grande quantità di carbone accumulato nella camera dell’altare non presentante residui di ossa combuste».

L’antropologo ipotizzava che i fedeli portassero nella grotta recipienti colmi d’acqua per invocare l’arrivo della pioggia ma parlava anche di cerimonie dedicate ai defunti nel corso delle quali i parenti offrivano alla divinità una ceramica usata, simbolo della “consunta vita” del loro caro.

Ipotesi queste non condivise da Giovanni Lilliu in uno scritto del 1973 nel quale, illustrando il tripode bronzeo rinvenuto nella grotta, afferma che l’offerta dei doni costituiva «il grado elementare e comune del rituale, a cui si accompagnavano cerimonie più complesse e specifiche, quali sacrifici cruenti, olocausti e pasti rituali di animali uccisi, come testimoniano, benché non rigorosamente rilevati dai rinvenitori, oggetti e tracce dei focolari sacri rimaste sul pavimento nel recesso della grotta-santuario>>.

Le ceramiche

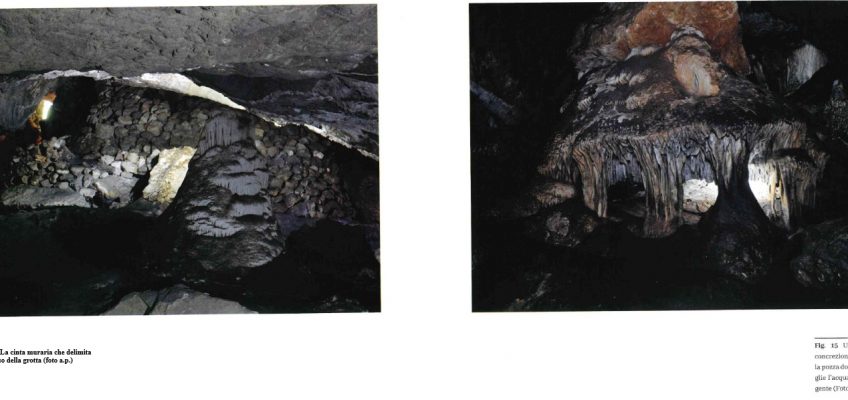

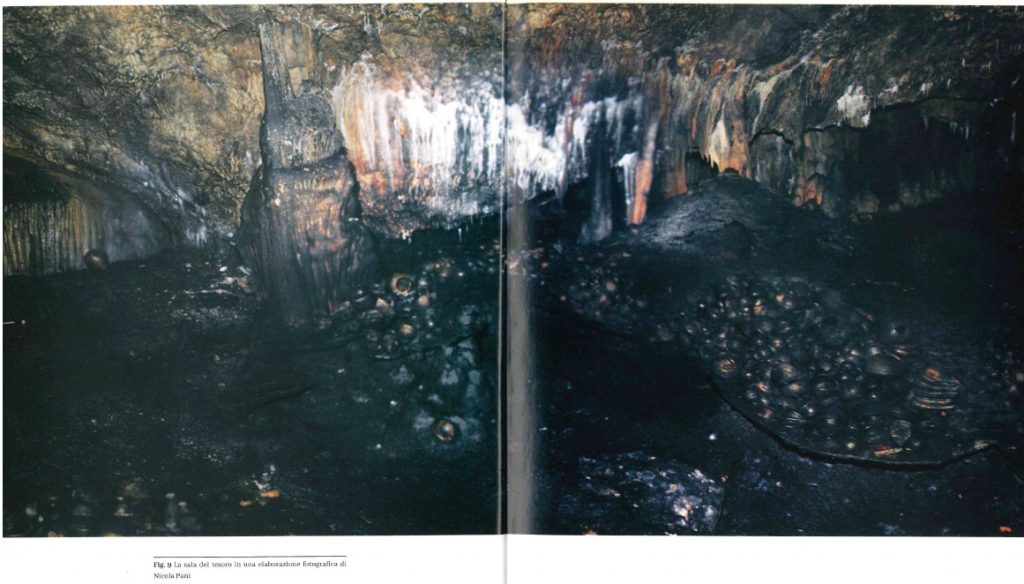

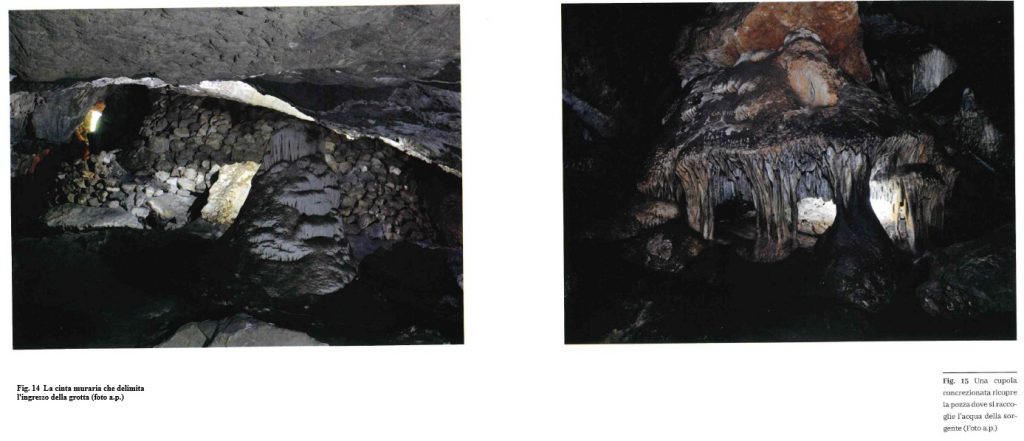

Nella grotta Pirosu, secondo i dati riportati dall’archeologo Giovanni Lilliu, sono stati recuperati 1.498 vasi di terracotta. Non sappiamo se la sovrapposizione dei vasi rispettasse un ordine cronologico o se i cumuli fossero stati rimossi in epoca nuragica e ricomposti alla rinfusa. Non essendo stati effettuati studi sulla sala del tempio da parte della Soprintendenza archeologica e mancando anche una dettagliata relazione descrittiva, può esserci d’aiuto quanto Franco Todde scrisse nel 1972 su Speleologia Sarda: «Il materiale fittile, presente nella sala del Santuario, poggiava su una pavimentazione concrezionare ed era distribuito in tre grossi mucchi accanto ai bordi di una ampia vasca naturale. Apparentemente non presentava una successione ordinata ma erano sovrapposte caoticamente e solo in qualche caso le ceramiche più piccole erano contenute in quelle più grandi. Questa disposizione del materiale, determinata forse da esigenze di spazio, ci suggerì l’ipotesi di un totale rimescolamento condotto senza rispettare l’ordine cronologico con cui era stato depositato.

Le ceramiche erano cosparse di terra nera e di cenere carboniosa della quale un potente cumulo era presente, ricoperto da un leggero strato concrezionale, sulla destra. L’esame di questo deposito carbonioso rivelò la presenza di piccole ossa di animali e di frammenti lignei combusti. Molti vasi contenevano questa terra nerastra. Abbastanza numerose erano presenti, distribuite in tutta la sala e contenute nei vasi, valve di molluschi marini (Pectunculus cardium). Alcune di queste denunciavano una ritoccatura manuale attuata attraverso la limatura della cerniera e dei bordi dentali, fino a ricavarne un manufatto rassomigliante ad una lampada. Molto materiale ceramico era sparso nella sala e in qualche caso era saldato al pavimento da incrostazioni calcitiche. ( … )

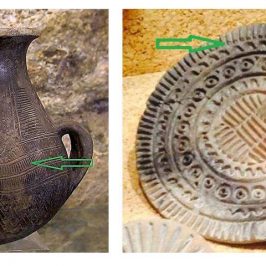

In alcuni vasi gli orli sono leggermente curvati all’interno e portano incisi motivi ornamentali del tipo a cerchi concentrici e a “lisca di pesce”. In altri l’intero corpo è decorato; in pochi casi presentano un manico a lingua rettangolare. Il fondo piatto è comune a tutti, così come l’impasto che appare di terra rossastra. Numericamente superiori alle altre forme sono i vasetti a due e quattro manici i quali presentano diversità di taglia, variabile da pochi cm. d’altezza a qualche dm. Sono di buona fattura, con bordi lievemente girati all’esterno e superfici nero lucide, che rivelano una accurata lisciatura a stecca. Alcuni vasi di questo tipo raggiungono notevoli dimensioni e uno di questi presenta un manico metallico, probabilmente piombo, che sostituisce quella terracotta>>.

Tripodi, armi e gioielli

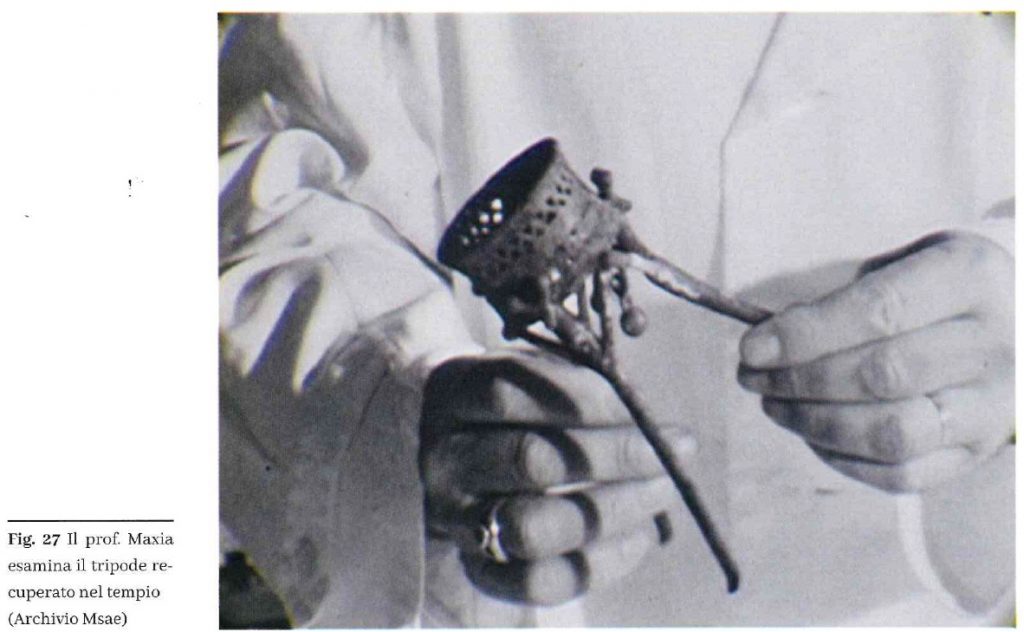

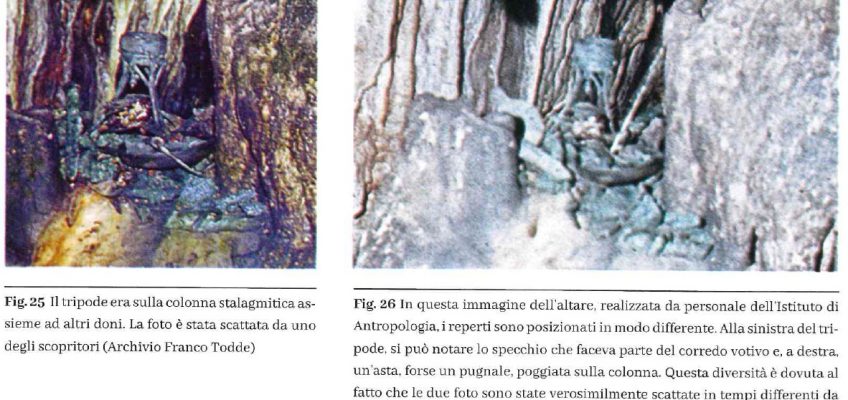

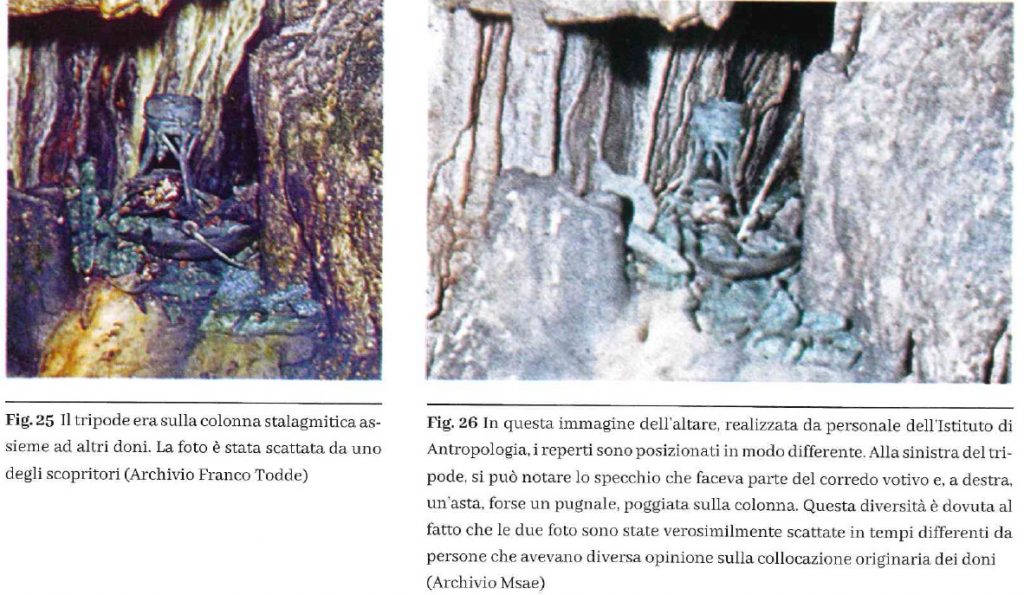

Tra i 109 oggetti di metallo recuperati nella grotta, l’elemento più rappresentativo è sicuramente il piccolo tripode di bronzo alto 13.5 cm. Prodotto nell’Isola tra il IX e I’VIII secolo a.C. su ispirazione di modelli ciprioti. Opera di un artigiano locale (ma non si esclude il lavoro di specialisti provenienti dal mondo egeo), è stato realizzato in vari pezzi che poi sono stati saldati tra loro. Era in posizione elevata nell’altare del tempio, poggiato sopra gli altri doni deposti su un ripiano della colonna stalagmitica. Di bronzo erano anche due splendidi pugnali a elsa gammata, alcuni frammenti di spade, la lama di una falce e la punta di una lancia, bracciali, spilloni, un rasoio e una placca circolare con manico che conteneva uno specchio. Un altro reperto di metallo massiccio, un cilindretto lungo 11 cm. inventariato come “oggetto di bronzo indecifrabile”, ha sollevato non pochi problemi di interpretazione. L’ha accuratamente studiato l’archeologa Fulvia Lo Schiavo secondo la quale si tratterebbe di un’impugnatura, verosimilmente il manico di uno spiedo di tipo iberico. Uno spillone ricurvo a testa mobile era poggiato su una ciotola accanto a numerosi pezzi di rame grezzo che, all’epoca, per il loro grande valore, venivano usati come moneta di scambio. Vi erano poi (fatto eccezionale in un contesto nuragico) tre piccoli oggetti d’oro: una lamina con motivi decorati a sbalzo, un anello tubolare avvolto in cinque spirali e una piastrina forata al centro, anch’essi di ispirazione cipriota.

Il tripode votivo e altri reperti, bronzei e aurei, chiaramente ispirati a linee stilistiche non autoctone, confermano l’apertura della società nuragica verso le influenze culturali che arrivavano dal vicino Oriente. Su quelle fenicie, note da tempo, esiste una vastissima letteratura, ma si va approfondendo anche la conoscenza di proficui contatti con altri popoli dell’Egeo. Il recente ritrovamento di ceramiche dipinte provenienti dal mondo greco, avvenuto a pochi chilometri di distanza dalla grotta Pirosu, apre nuovi scenari e impone nuovi e approfonditi studi sul periodo che ha visto l’intensificarsi degli scambi tra l’Isola e l’Oriente mediterraneo. In quest’epoca si colloca il tempio di Su Benatzu che molto ancora ci deve raccontare.

«Tra i pezzi più interessanti – prosegue la descrizione di Franco Todde – vi erano due pugnaletti con elsa gammata. Uno di questi era unito da incrostazioni calcitiche ad un frammento di spada insieme ad un anello di rame ritorto. ( … ) Il pugnale portava infilato verso la metà della lama un piccolo anello aureo. D’oro è anche una lamina, lunga circa 2 cm, che presentava, sbalzati in rilievo, motivi orientalizzanti. Altro pezzo, anch’esso molto bello, era rappresentato da una barchetta a fondo piatto con prua a protome ovina con corpo pseudocircolare.( … ) Quest’ultima, insieme ad altri pezzi, è stata recuperata nell’interno di una piccola vasca naturale presente alla base della stalagmite. Numerose le lame di pugnali presenti in forme e taglie diverse; in numero notevole anche i frammenti di spade spezzate. È stata rinvenuta una fibula ad arco di tipo semplice accompagnata da numerosi spilloni, molti dei quali furono estratti dalla fanghiglia o liberati da incrostazioni calcaree. In gran numero i frammenti di bronzo in pani, alcuni dei quali raggiungono peso e dimensioni notevoli. Una serie di pregevoli bracciali sono stati recuperati sparsi ovunque; alcuni a struttura nastriforme presentano una cesellatura a traforo che conferisce loro un bell’aspetto. In una mensola naturale facevano corpo unico con la roccia alcuni elementi bronzei consistenti in grossi anelli a sezione tondeggiante e alcuni piccoli oggettini dalla forma non bene interpretabile».