di Antonello Gregorini

Ogni paese ha i suoi escursionisti locali, profondi conoscitori del territorio. Persone che di qualunque angolo ti dicono “qui ci sono passato centinaia di volte.” Ittiri ha Peppino Orani.

Ci accoglie al bar, dopo i primi saluti e il caffè di rito saliamo sul suo fuoristrada. Peppino ci chiede gentilmente dove vogliamo dirigerci. La sua idea propendeva per Monte Torru e la necropoli di Ochila, però, il seguente “io posso portarvi ovunque, dite voi”, mi ha fatto realizzare la possibilità, tanto attesa, di vedere una delle regine delle Domus de Janas, Pubusattile, in agro di Villanova Monteleone.

Accolta la richiesta e cambiata strada, ci fermiamo di fianco a un cancello. Da qui procediamo a piedi, per non correre il rischio di restare chiusi dentro dopo il rientro in paese del pastore. Siamo circondati da una natura che emoziona e rilassa, al suolo arbusti di macchia mediterranea, sulle nostre teste chiostri di querce. Arriviamo nelle vicinanze di un costone trachitico, uno dei tanti di cui sono cosparse quelle colline. Il bosco si infittisce. Peppino e Andrea procedono direttamente verso la Domus decorata, quella famosa, vista e desiderata tantissime volte sulle pagine social. Io mi attardo per la voglia di godere lentamente la vista di ciò che mi aspetta.

Il bosco si infittisce e il muschio si addensa sugli spuntoni di roccia, un morbido tappetto su cui ci si vorrebbe sdraiare per poi anche, presi da orgasmo bucolico, mangiare quell’invitante macchia verde. Vengo attratto dalla vista di un costone franato dietro il quale si intuisce la volta residua di una domus de janas. Abbasso lo sguardo, in asse, perpendicolare a ciò che residua della tomba, vedo una piccola concavità artificiale, unu “laccheddu” si direbbe, la cui posizione non può essere causale rispetto al contesto funerario. Un altarino di deposizione delle offerte, forse, la cui forma irregolare, in sinistra squadrata, in destra ogivale, ricorda quella di un piccolo betile o un pene.

Mi arrampico sulle rocce franate e mi porto sul retro. Vedo la volta della tomba e noto un particolare per me unico, mai visto. Sulla parete verticale della volta è scolpito una sorta di pilastro, analogo alle travi centrali che in genere rappresentano il colmo del tetto, solo che qui è posto sulla parete frontale a quello che doveva essere l’ingresso. Peppino poi mi dirà che non l’aveva notato, che effettivamente è strano e che, per capire come si sviluppasse, occorrerebbe spostare e studiare i blocchi della volta franati e rovesciati, pesanti diverse tonnellate.

Raggiungo i miei ospiti che ormai hanno scalato la parete e sono entrati nelle camere decorate della Domus regina. L’accesso non è facile, occorre salire su un instabile cumulo di pietre per poi farsi mantenere in un precario equilibrio dai compagni. Poggio il piede sull’offerta di spalla di Peppino, mi tiro su con le braccia, richiamato dalla lombalgia, ormai cronica, mi infilo nello stretto anfratto.

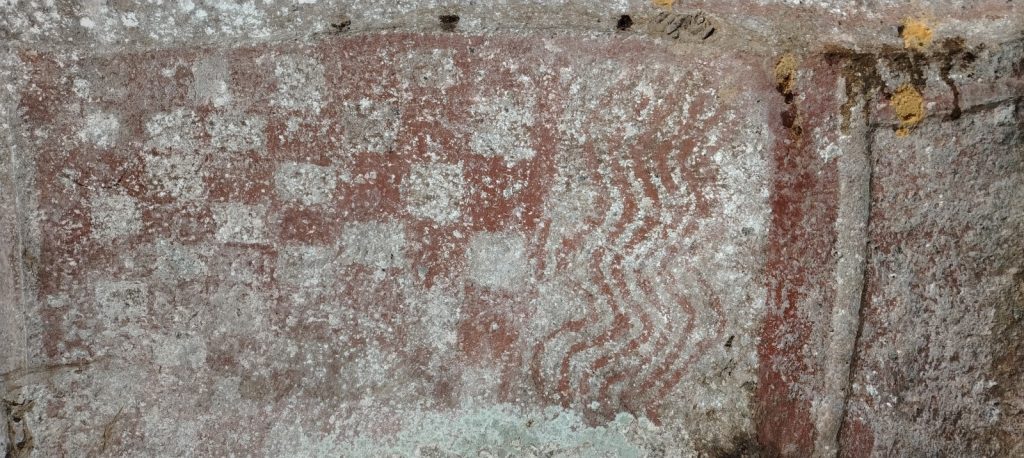

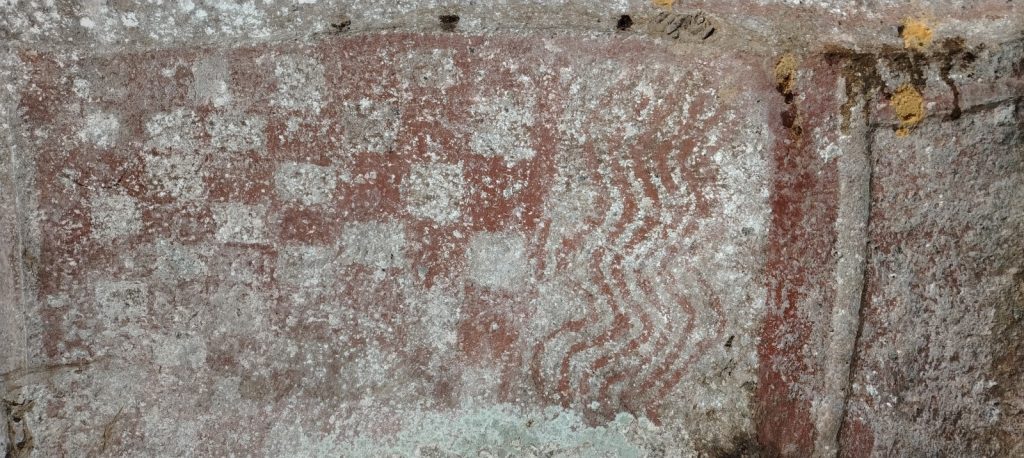

Gli stipiti della tomba sono decorati con losanghe già dipinte con l’ocra. All’interno dell’anticella, in origine totalmente decorata, si conserva, sulla parete a est, una scacchiera affiancata da delle “onde” parallele. Le cosiddette protomi taurine sono scolpite sull’architrave del vano d’accesso alla cella funeraria. Il pavimento, in altri momenti allagato sino alla quota della soglia di accesso, come dimostrano i segni sulle parete, è coperto di fango. Sulla parete di fondo fa spettacolo un pittogramma, anch’esso in ocra rossa, rappresentante la falsa porta, con sopra ancora le “protomi taurine”, all’interno della quale sono geometricamente disposti e rappresentati tre betili.

Sulla triade sarda abbiamo scritto altre volte. Le interpretazioni possono essere molteplici ma, a mio avviso, irrisolte. Acqua, Sole e Terra; Luce, Sole e Madre terra; Luce, Energia, Acqua e terra, materia solida e fluida; Energia, Massa, Soffio divino informativo; quelle a me meglio note. Tuttavia, se è vero che i sardi antichi erano “filosofi prima dei filosofi” (Tagliagambe) allora l’interpretazione potrebbe essere data ad un livello teologico superiore.

Per esempio, la Trimurti rappresenta « il Dotato di tre aspetti », cioè una figurazione divina che, fondata sopra una spiccata tendenza monoteistica dell’induismo, aduna in sé i tre aspetti delle tre divinità – Brahmā, Visnù, Śiva – collegate tradizionalmente alle tre funzioni: creatrice, conservatrice, distruttrice (Treccani).

Penso che non potesse sfuggire anche allo spirito animista e antico della Sardegna il ciclo vitale delle cose. Amo pensare, quindi, che anche loro, nel rappresentarlo artisticamente dento le tombe, cinquemila anni fa e oltre, auspicassero la rigenerazione del ciclo anche per il defunto.

Poi furono ripresi in questo dai nuragici con i tre betili sulle steli delle tombe dei giganti, così come con le tre nicchie all’interno dei nuraghi.