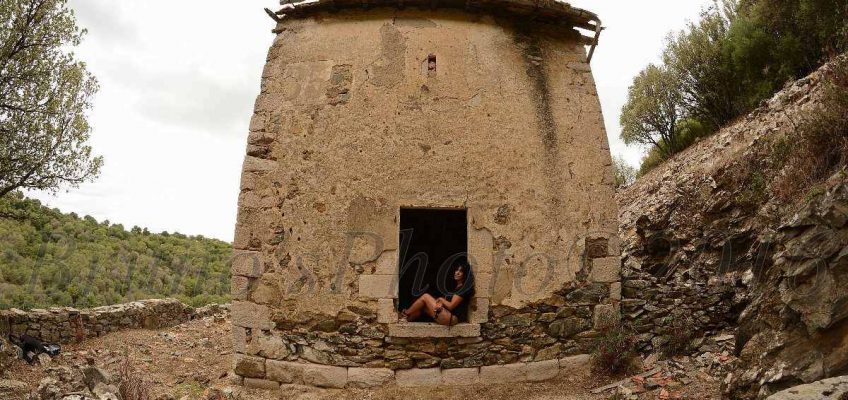

“Sa domo de sa cojuada noa, è sempre lì, con le persiane spalancate dell’unica finestra posta in alto, come delle braccia aperte al mondo.”

Essendo figlia di un pattadese, da piccola andavo spesso a Pattada con mio padre. Mi ricordo il percorso come se fosse oggi. La strada serpeggiava tra alberi giganteschi; ombra e fresco regnavano anche d’estate e, come ad ogni viaggio all’altezza della località “Iscias” mio padre diceva “A la ides cussa domita? Cussa est sa domo de sa cojuada noa”. (Vedi quella casetta? Quella è la casetta della sposa novella).

Ed io regolarmente mi voltavo per osservarla. Era una casetta simile ad una baita di montagna posta su di un lato di una collina, collocata sopra un alto muro di sostegno, per proteggerla dal ripido dirupo sottostante. Si notava un’unica finestra con le persiane spalancate, che mi parevano delle braccia aperte al mondo. Fantasticavo, mentre l’immagine di quella casetta spariva dalla mia vista. La casa della sposa novella; perchè questo nome? La mia fantasia infantile iniziava ad elaborare conclusioni rosee. Forse vi abitava una bellissima sposina, e magari lì aveva coronato il suo sogno. Già, ma quale sogno, e perchè quel nome? Chiedevo spesso a mio padre il perchè di tale nome, ma lui glissava, cambiando argomento.

Da adulta seppi il perchè, sebbene quasi nessuno ricordi la vera storia. «La ferrovia in Sardegna è un’opera di rigenerazione, è il “fiat” che dal caos fa nascere la realtà, la luce che dissipa le tenebre» questo quanto scriveva nel 1871 il Sindaco di Ozieri avv. G. Agostino Mucculittu in un piccolo libretto dove si narrava tutta la vicenda della costituzione delle ferrovie reali. La ferrovia che da Ozieri portava a Pattada era un ferrovia secondaria dove le locomotive erano lentissime, le cosiddette “caffettiere”… Ma, seppur lente, erano utilizzate tantissimo dagli abitanti della zona. Si racconta che ai primi del 900 il casello n°35 della ferrovia Ozieri-Pattada, veniva gestito da un signore oramai avanti con l’età, il quale si innamorò di una ragazza, Elisabetta, figlia di un servo pastore che praticava la transumanza del bestiame nella zona della ferrovia. Il mestiere del casellante, per quei tempi, era un mestiere che rendeva, un lavoro sicuro che garantiva un pasto caldo tutti i giorni. Il casellante, un giorno, si fece avanti e chiese in sposa la figlia del servo pastore. Il servo pastore, felice di questa proposta, di comune accordo con la moglie accettò di buon grado.

Non tenne conto del parere della figlia Elisabetta; a loro interessava il fatto che la figlia stesse bene economicamente. Per la bella figliola, buona ed ubbidiente iniziò un tristissimo periodo. Elisabetta nel suo paese d’origine aveva conosciuto, l’anno prima, un ragazzo, Giovanni, col quale un giorno sperava di potersi sposare. I due erano innamorati persi, ma il ragazzo era, anch’egli un servo-pastore, quindi non poteva permettersi il lusso di avere una vita parzialmente agiata come un casellante. Il matrimonio oramai era combinato! Non si tornava indietro. Elisabetta sarebbe diventata la futura sposa del casellante. Il giorno del suo matrimonio Elisabetta compiva vent’anni. Il suo sposo era quarant’anni piu’ grande. Non fu facile per Elisabetta vivere con uno sconosciuto al quale lei non riusciva a mostrare affetto. Non era il suo amato e mai lo sarebbe diventato. Rispettosa dei suo genitori, aveva solo cercato di accontentarli. Chiusa nella più profonda tristezza, Elisabetta si avviava a condurre una nuova vita, ora era la moglie del casellante. I giorni passavano scanditi dal fischio delle locomotive. Locomotive cariche di passeggeri che, allegri, percorrevano quel tratto di ferrovia. E lei lì, sempre ferma nella sua tristezza. Amava spesso affacciarsi dal balcone più’ alto. Per respirare libertà, diceva e, forse, per sognare una vita “irrealizzabile” con il suo amato Giovanni. Giovanni, passava spesso da quelle parti, tra di loro solo sguardi, ma quasi sempre non riuscivano neppure a vedersi. Lei era prigioniera della sua vita. Chiusa nel dolore Elisabetta non trovava pace. Non accettava quel matrimonio comandato. Il marito era un brav’uomo, ma a lei non bastava. Lei avrebbe voluto vivere il resto dei suoi giorni con l’amato Giovanni. Erano le 10, circa, di un giorno qualsiasi, piatto come tutti gli altri, monotono come sempre ma piu’ triste e malinconico degli altri. Elisabetta, prese l’unica decisione che, secondo lei, le avrebbe ridato la libertà. Si lanciò dal dirupo sotto il casello. Rotolò lungo il pendio e giunse a valle priva di vita. Triste storia che ancora oggi si respira tra le mura del casello n° 35. La ferrovia oramai non c’è più, è stata smantellata e si è cercato di creare una ippovia. Non più il fischio del treno, le locomotive che passavano lente cariche di passeggeri felici, non più traversine, casellanti, non più nulla. Rimane solo il casello, spoglio di arredi, avvolto da un alone di tristezza per il ricordo di quella povera sposina. Oggi, come facevo da bambina, mi chiedo ancora perchè. Poteva sfuggire a quella triste sorte; perchè non lo ha fatto? Sa domo de sa cojuada noa, è sempre lì, con le persiane spalancate (ciò che resta) dell’unica finestra posta in alto, come delle braccia aperte al mondo.

Testo Piera Farina

Foto Bruno Sini /Piera Farina