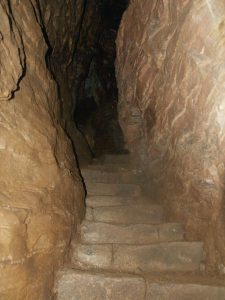

sa grutta ‘e is caombus (grotta dei colombi), una ‘frattura’ nella roccia – tecnicamente diaclasi – che si insinua nelle profondità della terra. La fenditura, lunga 150 metri e larga un metro e mezzo, è nota agli archeologi da metà XX secolo: i primi che ne varcarono l’ingresso e discesero il dirupo, arrivati al fondo della spaccatura, rimasero stupefatti: trovarono, perfettamente conservata, una scalinata in pietra basaltica, squadrata e larga un metro, composta da tre rampe, due visibili (di 24 e 22 gradini), la terza coperta da detriti, intervallate da due pianerottoli. La gradinata si insinua lungo la spaccatura, in “un sotterraneo ramificato in camminamenti stretti e tortuosi”, come lo definì il ‘padre’ dell’archeologia sarda Giovanni Lilliu. Alla base delle rampe si raccoglie l’acqua piovana. Tutti gli scalini sono costituiti da due blocchi di basalto squadrati ‘a misura’ e messi in opera inserendo tra essi un blocco a cuneo. In alcuni sono stati ricavati incavi circolari, interpretabili come coppelle con funzione lustrale, su altri spiccano rilievi mammillari, riferibili alla dea Madre, simili a quelli dei templi nuragici, a pozzo e a mégaron, e delle tombe di Giganti.

#immagini: 470

sa grutta ‘e is caombus (grotta dei colombi), una ‘frattura’ nella roccia – tecnicamente diaclasi – che si insinua nelle profondità della terra. La fenditura, lunga 150 metri e larga un metro e mezzo, è nota agli archeologi da metà XX secolo: i primi che ne varcarono l’ingresso e discesero il dirupo, arrivati al fondo della spaccatura, rimasero stupefatti: trovarono, perfettamente conservata, una scalinata in pietra basaltica, squadrata e larga un metro, composta da tre rampe, due visibili (di 24 e 22 gradini), la terza coperta da detriti, intervallate da due pianerottoli. La gradinata si insinua lungo la spaccatura, in “un sotterraneo ramificato in camminamenti stretti e tortuosi”, come lo definì il ‘padre’ dell’archeologia sarda Giovanni Lilliu. Alla base delle rampe si raccoglie l’acqua piovana. Tutti gli scalini sono costituiti da due blocchi di basalto squadrati ‘a misura’ e messi in opera inserendo tra essi un blocco a cuneo. In alcuni sono stati ricavati incavi circolari, interpretabili come coppelle con funzione lustrale, su altri spiccano rilievi mammillari, riferibili alla dea Madre, simili a quelli dei templi nuragici, a pozzo e a mégaron, e delle tombe di Giganti.

sa grutta ‘e is caombus (grotta dei colombi), una ‘frattura’ nella roccia – tecnicamente diaclasi – che si insinua nelle profondità della terra. La fenditura, lunga 150 metri e larga un metro e mezzo, è nota agli archeologi da metà XX secolo: i primi che ne varcarono l’ingresso e discesero il dirupo, arrivati al fondo della spaccatura, rimasero stupefatti: trovarono, perfettamente conservata, una scalinata in pietra basaltica, squadrata e larga un metro, composta da tre rampe, due visibili (di 24 e 22 gradini), la terza coperta da detriti, intervallate da due pianerottoli. La gradinata si insinua lungo la spaccatura, in “un sotterraneo ramificato in camminamenti stretti e tortuosi”, come lo definì il ‘padre’ dell’archeologia sarda Giovanni Lilliu. Alla base delle rampe si raccoglie l’acqua piovana. Tutti gli scalini sono costituiti da due blocchi di basalto squadrati ‘a misura’ e messi in opera inserendo tra essi un blocco a cuneo. In alcuni sono stati ricavati incavi circolari, interpretabili come coppelle con funzione lustrale, su altri spiccano rilievi mammillari, riferibili alla dea Madre, simili a quelli dei templi nuragici, a pozzo e a mégaron, e delle tombe di Giganti.

sa grutta ‘e is caombus (grotta dei colombi), una ‘frattura’ nella roccia – tecnicamente diaclasi – che si insinua nelle profondità della terra. La fenditura, lunga 150 metri e larga un metro e mezzo, è nota agli archeologi da metà XX secolo: i primi che ne varcarono l’ingresso e discesero il dirupo, arrivati al fondo della spaccatura, rimasero stupefatti: trovarono, perfettamente conservata, una scalinata in pietra basaltica, squadrata e larga un metro, composta da tre rampe, due visibili (di 24 e 22 gradini), la terza coperta da detriti, intervallate da due pianerottoli. La gradinata si insinua lungo la spaccatura, in “un sotterraneo ramificato in camminamenti stretti e tortuosi”, come lo definì il ‘padre’ dell’archeologia sarda Giovanni Lilliu. Alla base delle rampe si raccoglie l’acqua piovana. Tutti gli scalini sono costituiti da due blocchi di basalto squadrati ‘a misura’ e messi in opera inserendo tra essi un blocco a cuneo. In alcuni sono stati ricavati incavi circolari, interpretabili come coppelle con funzione lustrale, su altri spiccano rilievi mammillari, riferibili alla dea Madre, simili a quelli dei templi nuragici, a pozzo e a mégaron, e delle tombe di Giganti.

sa grutta ‘e is caombus (grotta dei colombi), una ‘frattura’ nella roccia – tecnicamente diaclasi – che si insinua nelle profondità della terra. La fenditura, lunga 150 metri e larga un metro e mezzo, è nota agli archeologi da metà XX secolo: i primi che ne varcarono l’ingresso e discesero il dirupo, arrivati al fondo della spaccatura, rimasero stupefatti: trovarono, perfettamente conservata, una scalinata in pietra basaltica, squadrata e larga un metro, composta da tre rampe, due visibili (di 24 e 22 gradini), la terza coperta da detriti, intervallate da due pianerottoli. La gradinata si insinua lungo la spaccatura, in “un sotterraneo ramificato in camminamenti stretti e tortuosi”, come lo definì il ‘padre’ dell’archeologia sarda Giovanni Lilliu. Alla base delle rampe si raccoglie l’acqua piovana. Tutti gli scalini sono costituiti da due blocchi di basalto squadrati ‘a misura’ e messi in opera inserendo tra essi un blocco a cuneo. In alcuni sono stati ricavati incavi circolari, interpretabili come coppelle con funzione lustrale, su altri spiccano rilievi mammillari, riferibili alla dea Madre, simili a quelli dei templi nuragici, a pozzo e a mégaron, e delle tombe di Giganti.

sa grutta ‘e is caombus (grotta dei colombi), una ‘frattura’ nella roccia – tecnicamente diaclasi – che si insinua nelle profondità della terra. La fenditura, lunga 150 metri e larga un metro e mezzo, è nota agli archeologi da metà XX secolo: i primi che ne varcarono l’ingresso e discesero il dirupo, arrivati al fondo della spaccatura, rimasero stupefatti: trovarono, perfettamente conservata, una scalinata in pietra basaltica, squadrata e larga un metro, composta da tre rampe, due visibili (di 24 e 22 gradini), la terza coperta da detriti, intervallate da due pianerottoli. La gradinata si insinua lungo la spaccatura, in “un sotterraneo ramificato in camminamenti stretti e tortuosi”, come lo definì il ‘padre’ dell’archeologia sarda Giovanni Lilliu. Alla base delle rampe si raccoglie l’acqua piovana. Tutti gli scalini sono costituiti da due blocchi di basalto squadrati ‘a misura’ e messi in opera inserendo tra essi un blocco a cuneo. In alcuni sono stati ricavati incavi circolari, interpretabili come coppelle con funzione lustrale, su altri spiccano rilievi mammillari, riferibili alla dea Madre, simili a quelli dei templi nuragici, a pozzo e a mégaron, e delle tombe di Giganti.

Nuraghe lungo strada. In parte franato. La tholos è aperta e sostanzialmente visibile in sezione nelle sue particolarità costruttive.

Nuraghe complesso del tipo quadrilobato, la torre centrale è circondata da bastioni con quattro torri che racchiudono un cortile. Intorno tracce di un insediamento e una muraglia.

Il nuraghe Accas è in discreto stato di conservazione. Il monumento non è stato scavato e sia l’ingresso che l’interno si presentano parzialmente interrati, probabilmente per un’altezza di circa 2 m rispetto al piano di calpestio originale del nuraghe.

La camera è comunque accessibile. All’interno, a sinistra il vano scala, completamente interrato e inaccessibile.

All’interno della camera, lungo le pareti, sono invece appena distinguibili, perché anch’esse piene di terra, le tre nicchie.

Il nuraghe Accas è in discreto stato di conservazione. Il monumento non è stato scavato e sia l’ingresso che l’interno si presentano parzialmente interrati, probabilmente per un’altezza di circa 2 m rispetto al piano di calpestio originale del nuraghe.

La camera è comunque accessibile. All’interno, a sinistra il vano scala, completamente interrato e inaccessibile.

All’interno della camera, lungo le pareti, sono invece appena distinguibili, perché anch’esse piene di terra, le tre nicchie.

Il nuraghe Sa Murallia deve il nome a un muraglione addossato alle primitive strutture sul lato a valle, è in gran parte occultato da accumuli, strati e strutture addossate o sovrapposte nel corso dei secoli. Negli stessi tempi e in fasi successive, accanto a questi nuraghi sono sorti i primi abitati talora racchiusi da imponenti muraglie ad andamento ovale o circolare oggi parzialmente visibili (Tradori, Araganzola, Maganzosa). (dal sito del comune di Narbolia)

Ruderi relativi al tamburo di base di un classico nuraghe monotorre in opera poligonale, dell’altezza max. residua di circa m. 4, con camera interna voltata a “tholos”, munita di una piccola nicchia sussidiaria, e con scala d’andito –purtroppo completamente distrutta- difesa da una contrapposta garitta di guardia. La costruzione, già smantellata in epoca romana, è stata riutilizzata ricorrendo anche a cinque tronconi di statue-menhir figurate, preesistenti in zona.