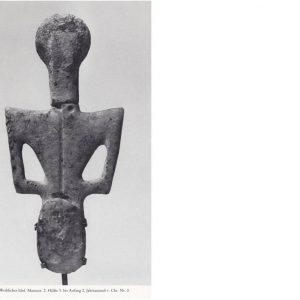

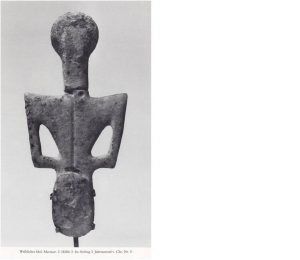

Idolo femminile

Marmo, 17,8 cm

Sardegna, località sconosciuta.

Cultura di Ozieri, seconda metà del III millennio a.C – inizio del II millennio a.C.

Testa con naso lungo, di forma rotonda appiattita su collo alto; spalle appuntite e volte in su: le braccia sono appoggiate ad angolo al corpo, elaborate in un solo pezzo. Le mani non compaiono, la parte posteriore del corpo è a forma di sacco. I seni sono in evidenza sul corpo chealtrimenti è piatto e completamente stilizzato. La parte posteriore presenta una scanalatura a segnalare la spina dorsale, i glutei sono accennati. Sul collo, poco più sopra della linea delle spalle e sul dietro, sono state effettuate due incavature vicine, il cui significato non è chiaro. Le incavature ricordano le doppie trapanature di alcuni bronzi del primo periodo di Plastiras (Tessaglia).

Idoli di tipologia simile sono stati trovati a Porto Ferro ed a Monte d’Accodi. (E.Atzeni, , “La dea madre nelle culture prenuragiche. Studi sardi 24”, 1975-77, tavole 36 e seguenti.)

Stato di conservazione: superficie giallastra, leggermente deteriorata e con presenza di calcificazioni e di radici. La testa ha calcificazioni brunastre e macchie rosse. L’idolo ha il collo spezzato, per il resto è in uno stato di conservazione eccellente.

Letteratura: SKK (Sardische Kunst und Kultur, catalogo esposizione di Karlsruhe 1980) Nr. 7,

#immagini: 855

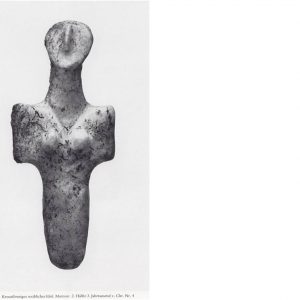

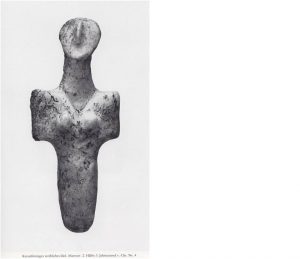

Idolo femminile a forma di croce.

Marmo, 14,9 cm

Sardegna, località sconosciuta.

Cultura di Ozieri, seconda metà del III millennio a.C.

Idolo piatto con testa ovale schiacciata e naso lungo e diritto; collo robusto, torso squadrato senza braccia, seni rotondi. Parte inferiore affusolata e senza accenno di gambe. La parte posteriore è spianata fino ai glutei che sono leggermente curvati.

L’origine di questo tipo di dea madre, che nella sua forma più perfetta si può ammirare nel grande idolo di Senorbì, forse un poco più tardi, è inimmaginabile senza presupporre contatti con le isole Cicladi, vedi pag. 12. Per altri esempi di questa tipologia vedere E. Atzeni, “La dea madre nelle culture prenuragiche. Studi sardi 24”, 1975-77, tavola 33.

Stato di conservazione: integro. Superficie antica finemente levigata, la parte posteriore ha incrostazioni minerali e fibre di radici.

Letteratura: SKK (Sardische Kunst und Kultur, catalogo esposizione di Karlsruhe 1980) Nr. 6

Il parco di Pranu Muttedu rappresenta uno dei più suggestivi siti archeologici della Sardegna interna. L’area del parco si divide in due parti, per un estensione totale di circa 200 mila mq. Gli scavi hanno portato alla luce numerosissimi manufatti riferibili a comunità stanziali di cultura “Ozieri” risalenti al Neolitico recente (3200 – 2800 a.C). Il complesso archeologico Presenta la più alta concentrazione di Menhir che si conosca in Sardegna.