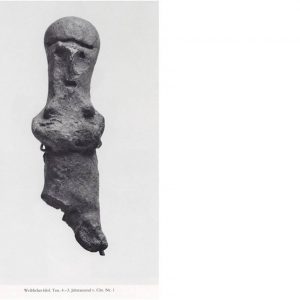

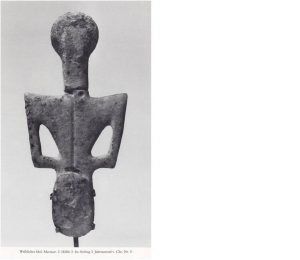

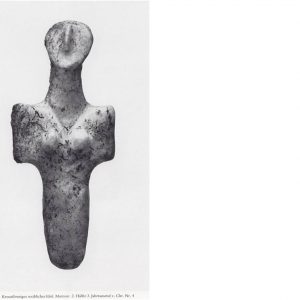

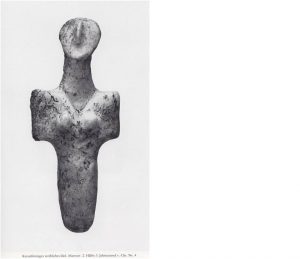

Idolo femminile.

Terracotta, 12,9 cm

Sardegna, località sconosciuta.

Neolitico, IV-III millennio a.C.

Quest’idolo di tipologia finora sconosciuta, con braccia corte ripiegate sul torso e con gambe troncate, è grezzamente modellato. La calotta cranica è separata dalla fronte mediante un profondo incavo. Il viso, che è modellato tutt’uno con il collo, presenta occhi piccoli e tondi, irregolarmente inseriti, un lungo naso e una bocca incavata e quasi quadrata. La parte posteriore si presenta sagomata sommariamente ma lascia riconoscere i glutei. Non si può più riconoscere se le braccia, raccolte sotto i seni piccoli e alti, reggessero qualcosa. Le orecchie e la vulva sono segnate con incavi profondi circa un centimetro.

Le parti del corpo non proporzionate e la modellatura molto primitiva portano a una datazione del Neolitico Medio. Per gli idoli di terracotta prenuragici vedere E.Atzeni, “La dea madre nelle culture prenuragiche. Studi sardi 24”, 1975-77, pg. 50 e seguenti.

Il test della termoluminescenza effettuato nel laboratorio di ricerca Rathgen di J. Riederer a Berlino conferma l’origine antica della terracotta.

Stato di conservazione: arto inferiore destro spezzato di sbieco, braccio sinistro danneggiato; sgretolamento della parte destra del volto e del naso. Terracotta rosso-bruna.