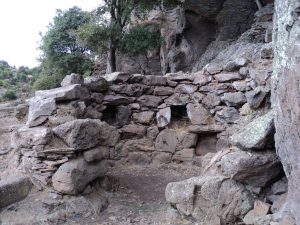

Il monumento è situato nella conca marnosa di Coni alle pendici del colle di Valenza, nella regione storica di Part”e Alenza, tra la Marmilla e il Sarcidano. Il tempio a pozzo di Coni, realizzato con blocchi di basalto in opera pseudoisodoma, benché privo del vestibolo, ripete il classico schema architettonico dei pozzi nuragici.

Il monumento è costituito da una scala discendente protetta da un corridoio (m 2,60 di lunghezza) e da una camera sotterranea che custodisce la vena sorgiva.

#immagini: 470

Il monumento è situato nella conca marnosa di Coni alle pendici del colle di Valenza, nella regione storica di Part”e Alenza, tra la Marmilla e il Sarcidano. Il tempio a pozzo di Coni, realizzato con blocchi di basalto in opera pseudoisodoma, benché privo del vestibolo, ripete il classico schema architettonico dei pozzi nuragici.

Il monumento è costituito da una scala discendente protetta da un corridoio (m 2,60 di lunghezza) e da una camera sotterranea che custodisce la vena sorgiva.

Il menhir, conosciuto col nome di Su Furconi de Luxia Arrabiosa, si erge isolato su un breve pianoro. Il menhir è di forma quadrangolare, assottigliato in alto in forma quasi conica, e misura m 3,60 di altezza. Sulla faccia principale, rivolta ad Est, sono scolpite 12 piccole coppelle.

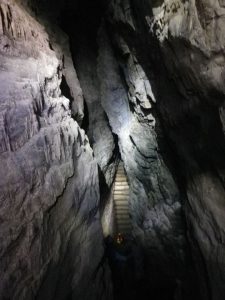

sa grutta ‘e is caombus (grotta dei colombi), una ‘frattura’ nella roccia – tecnicamente diaclasi – che si insinua nelle profondità della terra. La fenditura, lunga 150 metri e larga un metro e mezzo, è nota agli archeologi da metà XX secolo: i primi che ne varcarono l’ingresso e discesero il dirupo, arrivati al fondo della spaccatura, rimasero stupefatti: trovarono, perfettamente conservata, una scalinata in pietra basaltica, squadrata e larga un metro, composta da tre rampe, due visibili (di 24 e 22 gradini), la terza coperta da detriti, intervallate da due pianerottoli. La gradinata si insinua lungo la spaccatura, in “un sotterraneo ramificato in camminamenti stretti e tortuosi”, come lo definì il ‘padre’ dell’archeologia sarda Giovanni Lilliu. Alla base delle rampe si raccoglie l’acqua piovana. Tutti gli scalini sono costituiti da due blocchi di basalto squadrati ‘a misura’ e messi in opera inserendo tra essi un blocco a cuneo. In alcuni sono stati ricavati incavi circolari, interpretabili come coppelle con funzione lustrale, su altri spiccano rilievi mammillari, riferibili alla dea Madre, simili a quelli dei templi nuragici, a pozzo e a mégaron, e delle tombe di Giganti.

sa grutta ‘e is caombus (grotta dei colombi), una ‘frattura’ nella roccia – tecnicamente diaclasi – che si insinua nelle profondità della terra. La fenditura, lunga 150 metri e larga un metro e mezzo, è nota agli archeologi da metà XX secolo: i primi che ne varcarono l’ingresso e discesero il dirupo, arrivati al fondo della spaccatura, rimasero stupefatti: trovarono, perfettamente conservata, una scalinata in pietra basaltica, squadrata e larga un metro, composta da tre rampe, due visibili (di 24 e 22 gradini), la terza coperta da detriti, intervallate da due pianerottoli. La gradinata si insinua lungo la spaccatura, in “un sotterraneo ramificato in camminamenti stretti e tortuosi”, come lo definì il ‘padre’ dell’archeologia sarda Giovanni Lilliu. Alla base delle rampe si raccoglie l’acqua piovana. Tutti gli scalini sono costituiti da due blocchi di basalto squadrati ‘a misura’ e messi in opera inserendo tra essi un blocco a cuneo. In alcuni sono stati ricavati incavi circolari, interpretabili come coppelle con funzione lustrale, su altri spiccano rilievi mammillari, riferibili alla dea Madre, simili a quelli dei templi nuragici, a pozzo e a mégaron, e delle tombe di Giganti.

sa grutta ‘e is caombus (grotta dei colombi), una ‘frattura’ nella roccia – tecnicamente diaclasi – che si insinua nelle profondità della terra. La fenditura, lunga 150 metri e larga un metro e mezzo, è nota agli archeologi da metà XX secolo: i primi che ne varcarono l’ingresso e discesero il dirupo, arrivati al fondo della spaccatura, rimasero stupefatti: trovarono, perfettamente conservata, una scalinata in pietra basaltica, squadrata e larga un metro, composta da tre rampe, due visibili (di 24 e 22 gradini), la terza coperta da detriti, intervallate da due pianerottoli. La gradinata si insinua lungo la spaccatura, in “un sotterraneo ramificato in camminamenti stretti e tortuosi”, come lo definì il ‘padre’ dell’archeologia sarda Giovanni Lilliu. Alla base delle rampe si raccoglie l’acqua piovana. Tutti gli scalini sono costituiti da due blocchi di basalto squadrati ‘a misura’ e messi in opera inserendo tra essi un blocco a cuneo. In alcuni sono stati ricavati incavi circolari, interpretabili come coppelle con funzione lustrale, su altri spiccano rilievi mammillari, riferibili alla dea Madre, simili a quelli dei templi nuragici, a pozzo e a mégaron, e delle tombe di Giganti.

sa grutta ‘e is caombus (grotta dei colombi), una ‘frattura’ nella roccia – tecnicamente diaclasi – che si insinua nelle profondità della terra. La fenditura, lunga 150 metri e larga un metro e mezzo, è nota agli archeologi da metà XX secolo: i primi che ne varcarono l’ingresso e discesero il dirupo, arrivati al fondo della spaccatura, rimasero stupefatti: trovarono, perfettamente conservata, una scalinata in pietra basaltica, squadrata e larga un metro, composta da tre rampe, due visibili (di 24 e 22 gradini), la terza coperta da detriti, intervallate da due pianerottoli. La gradinata si insinua lungo la spaccatura, in “un sotterraneo ramificato in camminamenti stretti e tortuosi”, come lo definì il ‘padre’ dell’archeologia sarda Giovanni Lilliu. Alla base delle rampe si raccoglie l’acqua piovana. Tutti gli scalini sono costituiti da due blocchi di basalto squadrati ‘a misura’ e messi in opera inserendo tra essi un blocco a cuneo. In alcuni sono stati ricavati incavi circolari, interpretabili come coppelle con funzione lustrale, su altri spiccano rilievi mammillari, riferibili alla dea Madre, simili a quelli dei templi nuragici, a pozzo e a mégaron, e delle tombe di Giganti.

sa grutta ‘e is caombus (grotta dei colombi), una ‘frattura’ nella roccia – tecnicamente diaclasi – che si insinua nelle profondità della terra. La fenditura, lunga 150 metri e larga un metro e mezzo, è nota agli archeologi da metà XX secolo: i primi che ne varcarono l’ingresso e discesero il dirupo, arrivati al fondo della spaccatura, rimasero stupefatti: trovarono, perfettamente conservata, una scalinata in pietra basaltica, squadrata e larga un metro, composta da tre rampe, due visibili (di 24 e 22 gradini), la terza coperta da detriti, intervallate da due pianerottoli. La gradinata si insinua lungo la spaccatura, in “un sotterraneo ramificato in camminamenti stretti e tortuosi”, come lo definì il ‘padre’ dell’archeologia sarda Giovanni Lilliu. Alla base delle rampe si raccoglie l’acqua piovana. Tutti gli scalini sono costituiti da due blocchi di basalto squadrati ‘a misura’ e messi in opera inserendo tra essi un blocco a cuneo. In alcuni sono stati ricavati incavi circolari, interpretabili come coppelle con funzione lustrale, su altri spiccano rilievi mammillari, riferibili alla dea Madre, simili a quelli dei templi nuragici, a pozzo e a mégaron, e delle tombe di Giganti.

sa grutta ‘e is caombus (grotta dei colombi), una ‘frattura’ nella roccia – tecnicamente diaclasi – che si insinua nelle profondità della terra. La fenditura, lunga 150 metri e larga un metro e mezzo, è nota agli archeologi da metà XX secolo: i primi che ne varcarono l’ingresso e discesero il dirupo, arrivati al fondo della spaccatura, rimasero stupefatti: trovarono, perfettamente conservata, una scalinata in pietra basaltica, squadrata e larga un metro, composta da tre rampe, due visibili (di 24 e 22 gradini), la terza coperta da detriti, intervallate da due pianerottoli. La gradinata si insinua lungo la spaccatura, in “un sotterraneo ramificato in camminamenti stretti e tortuosi”, come lo definì il ‘padre’ dell’archeologia sarda Giovanni Lilliu. Alla base delle rampe si raccoglie l’acqua piovana. Tutti gli scalini sono costituiti da due blocchi di basalto squadrati ‘a misura’ e messi in opera inserendo tra essi un blocco a cuneo. In alcuni sono stati ricavati incavi circolari, interpretabili come coppelle con funzione lustrale, su altri spiccano rilievi mammillari, riferibili alla dea Madre, simili a quelli dei templi nuragici, a pozzo e a mégaron, e delle tombe di Giganti.

sa grutta ‘e is caombus (grotta dei colombi), una ‘frattura’ nella roccia – tecnicamente diaclasi – che si insinua nelle profondità della terra. La fenditura, lunga 150 metri e larga un metro e mezzo, è nota agli archeologi da metà XX secolo: i primi che ne varcarono l’ingresso e discesero il dirupo, arrivati al fondo della spaccatura, rimasero stupefatti: trovarono, perfettamente conservata, una scalinata in pietra basaltica, squadrata e larga un metro, composta da tre rampe, due visibili (di 24 e 22 gradini), la terza coperta da detriti, intervallate da due pianerottoli. La gradinata si insinua lungo la spaccatura, in “un sotterraneo ramificato in camminamenti stretti e tortuosi”, come lo definì il ‘padre’ dell’archeologia sarda Giovanni Lilliu. Alla base delle rampe si raccoglie l’acqua piovana. Tutti gli scalini sono costituiti da due blocchi di basalto squadrati ‘a misura’ e messi in opera inserendo tra essi un blocco a cuneo. In alcuni sono stati ricavati incavi circolari, interpretabili come coppelle con funzione lustrale, su altri spiccano rilievi mammillari, riferibili alla dea Madre, simili a quelli dei templi nuragici, a pozzo e a mégaron, e delle tombe di Giganti.

sa grutta ‘e is caombus (grotta dei colombi), una ‘frattura’ nella roccia – tecnicamente diaclasi – che si insinua nelle profondità della terra. La fenditura, lunga 150 metri e larga un metro e mezzo, è nota agli archeologi da metà XX secolo: i primi che ne varcarono l’ingresso e discesero il dirupo, arrivati al fondo della spaccatura, rimasero stupefatti: trovarono, perfettamente conservata, una scalinata in pietra basaltica, squadrata e larga un metro, composta da tre rampe, due visibili (di 24 e 22 gradini), la terza coperta da detriti, intervallate da due pianerottoli. La gradinata si insinua lungo la spaccatura, in “un sotterraneo ramificato in camminamenti stretti e tortuosi”, come lo definì il ‘padre’ dell’archeologia sarda Giovanni Lilliu. Alla base delle rampe si raccoglie l’acqua piovana. Tutti gli scalini sono costituiti da due blocchi di basalto squadrati ‘a misura’ e messi in opera inserendo tra essi un blocco a cuneo. In alcuni sono stati ricavati incavi circolari, interpretabili come coppelle con funzione lustrale, su altri spiccano rilievi mammillari, riferibili alla dea Madre, simili a quelli dei templi nuragici, a pozzo e a mégaron, e delle tombe di Giganti.

sa grutta ‘e is caombus (grotta dei colombi), una ‘frattura’ nella roccia – tecnicamente diaclasi – che si insinua nelle profondità della terra. La fenditura, lunga 150 metri e larga un metro e mezzo, è nota agli archeologi da metà XX secolo: i primi che ne varcarono l’ingresso e discesero il dirupo, arrivati al fondo della spaccatura, rimasero stupefatti: trovarono, perfettamente conservata, una scalinata in pietra basaltica, squadrata e larga un metro, composta da tre rampe, due visibili (di 24 e 22 gradini), la terza coperta da detriti, intervallate da due pianerottoli. La gradinata si insinua lungo la spaccatura, in “un sotterraneo ramificato in camminamenti stretti e tortuosi”, come lo definì il ‘padre’ dell’archeologia sarda Giovanni Lilliu. Alla base delle rampe si raccoglie l’acqua piovana. Tutti gli scalini sono costituiti da due blocchi di basalto squadrati ‘a misura’ e messi in opera inserendo tra essi un blocco a cuneo. In alcuni sono stati ricavati incavi circolari, interpretabili come coppelle con funzione lustrale, su altri spiccano rilievi mammillari, riferibili alla dea Madre, simili a quelli dei templi nuragici, a pozzo e a mégaron, e delle tombe di Giganti.