88) BUE SOSPESO SU SPADA

Nome: schema di bue sospeso su spada

categoria: animale

Dimensioni: lunghezza 13 cm – altezza 16 cm

Aspetto: il bue é rappresentato in piedi, di profilo, con le gambe parallele, rigide e geometriche.

Il corpo è cavo internamente e aperto; le zampe invece sono piene e sono ben marcati gli zoccoli e le ginocchia, il collo è molto lungo e stilizzato….quasi di giraffa, dice Lilliu.

La testa ha forma rettangolare, la bocca è un solco, gli occhi sono appena accennati lateralmente sotto le corna che sono ampie, lunghe, dritte e danno uno slancio longilineo allo schema.

Le orecchie “a sventola” ricurve all’indietro sono dietro le corna, parallele ad esse.

Ma la cosa più interessante del bronzetto è il volatile posato fra le corna: forse è una colombetta, che si affaccia tra le corna guardando nella stessa direzione del bue.

Luogo di ritrovamento: Serri (NU), localitá Santa Vittoria

Residenza attuale: Museo Archeologico di Cagliari

Segni particolari: zampe posteriori spezzate, il resto del corpo è integro

Curiositá: il bronzetto all’origine era infilato sulla punta di una spada votiva, come dimostra la piccola apertura praticata in fusione sul dorso, vicino al collo.

La colombetta posata tra le corna ricorda il volatile presente in molte navicelle nuragiche. Che significato poteva quindi avere?

Lilliu risponde con un quesito interessante: e se il volatile rappresentasse “un elemento consacratorio dell’animale che si offre alla divinità sostituendo l’offerta reale”?

Oppure – conclude -più semplicemente siamo di fronte a una rappresentazione tratta dall’osservazione della natura e della vita nei campi.

Fotografia di G. Exana

Descrizione tratta da G.Lilliu, “Sculture della Sardegna nuragica”, 1966, ed. ILISSO

#immagini: 8265

91) NAVICELLA CON PROTOME DI MUFLONE (O ARIETE)

Nome: navicella con protome di muflone (o ariete)

Dimensioni: lunghezza 16 cm – altezza 5 cm

Aspetto: lo scafo ha forma ellittica e mostra, oltre al risalto superiore dell’orlo, altri due rilievi longitudinali e paralleli.

Il manico è perfettamente centrato, formato da due ponticelli che sorgono dall’orlo e convergono nel mezzo; esso è decorato sul dorso con un rilievo centrale a forma di spirale contornato da quattro borchie lisce. Altri quattro rilievi a spirale decorano, dalle due parti, i rami a ponticello.

A prua vi è la protome, di cui non si vede il collo perché rivestito da una fasciatura di anelli concentrici in rilievo.

La testa della protome è piccola, quasi in miniatura, col muso rigonfio nel mezzo e a ventosa nella parte terminale; le corna sono rivolte all’indietro.

Luogo di ritrovamento: TULA (SS), località in prossimità dell’abitato

Residenza attuale: Museo Archeologico di Cagliari

Segni particolari: la protome non è bovina, come in molte navicelle nuragiche, bensì di muflone o di ariete

Curiosità:

La navicella, dice Lilliu, fu ritrovata nel 1869 in un ripostiglio di una fonderia e bottega di ramaio nuragico, costituita da sei pozzetti cilindrici a muretto di basalto, entro un mucchio di pietre “ciclopiche” in forma di “tumulo” (sembrerebbe una capanna circolare in grossi massi a secco).

Note generali: per anni le navicelle sono state considerate semplici lucerne…ora per molti studiosi trattasi di navi votive, vere e proprie rappresentazioni delle navi nuragiche utilizzate in epoca lontana; in alcuni esemplari si notano addirittura le cuciture di assemblaggio del fasciame.

Fotografia dal web.

Descrizione della navicella tratte da G.Lilliu, “Sculture della Sardegna nuragica”, 1966, ed. ILISSO

93) CINGHIALE IN RIPOSO

Nome: cinghiale in riposo

categoria: animale

Dimensioni: lunghezza 6 cm – altezza 3,7 cm

Aspetto: il cinghiale ha il corpo asciutto e stirato, irsuto, segnato sulla schiena dalla cresta acuta delle setole che si estendono anche ai fianchi come mostrano le fitte striature oblique. L’animale, raffigurato in modo molto realistico, è però tratto un po’ all’indietro, come se si fermasse dopo una corsa travolgente, per riposarsi. Le zampe sono oblique e parallele, piccole rispetto al corpo che a sua volta è sproporzionato rispetto alla testa.

Il testone è “a campana”, grosso e lungo, col muso marcato (bocca a incisione orizzontale e forellini ciechi per le narici); gli occhi sono a globetto, le orecchie sono collocate sotto la cervice arrotondata.

Luogo di ritrovamento: Nurri (NU), localitá Baracci

Residenza attuale: Museo Archeologico di Cagliari

Segni particolari: la zampa anteriore destra integra, rotte le altre zampe sotto l’attacco del corpo

Curiositá: il cinghiale è qui rappresentato in maniera precisa e stupefacente, “così com’è nella realtà il corpo del cinghiale” – dice Lilliu – ” una fiera, che non cessa di correre, spesso con violenza cieca e travolgente, spostandosi di luogo in luogo e da montagna a montagna alla ricerca del cibo e per sfuggire alla spietata caccia dell’uomo sardo che lo considera la bestia selvatica per eccellenza (su sirboni…. da “selva”)”.

Fotografia dal web da Monte Prama Novas

Descrizione tratta da G.Lilliu, “Sculture della Sardegna nuragica”, 1966, ed. ILISSO

95) VACCA STANTE

Nome: vacca stante

categoria: animale

Dimensioni: lunghezza 6,3 cm – altezza 4,7 cm

Aspetto: l’animale è ritto sulle quattro zampe e poggia su una basetta rettangolare.

La struttura corporea è nel complesso agile e snella, il profilo della pancia e il dorso sono quasi orizzontali, il collo ben sviluppato e la testa molto avanzata rispetto alle zampe anteriori. Il bronzetto appare così molto lungo e sottile.

La coda è ripiegata, in modo naturalistico, sul dorso ma in senso contrario rispetto ad altri bronzetti. Le corna sono ben modellate, ampie e verticali; il volume del capo suggerisce una certa rotondità di forme, il muso è ben modulato dal taglio della bocca (non indicati, invece, gli occhi).

Luogo di ritrovamento: Nulvi (SS), località nuraghe Orku

Residenza attuale: Museo Archeologico di Cagliari

Segni particolari: integro, con le zampe anteriori e posteriori ancora fuse con la tavoletta quadrangolare di sostegno

Curiositá: il bovino manca di attributi maschili quindi forse per questo Lilliu lo classifica come esemplare femminile. Nella scheda descrittiva comunque lo studioso non riporta mai il genere dell’animale, la classificazione appare chiara solo dal nome dato al bronzetto.

Fotografia di G. Exana

Descrizione tratta da G.Lilliu, “Sculture della Sardegna nuragica”, 1966, ed. ILISSO

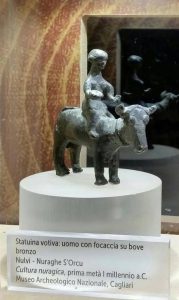

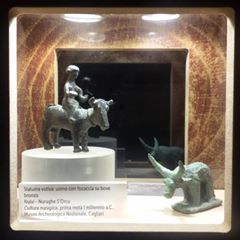

96) OFFERENTE CON FOCACCIA, A CAVALLO DEL BUE

Nome: offerente con focaccia, a cavallo del bue

Professione: sconosciuta

Dimensioni: altezza 8 cm – lunghezza 8 cm

Vestiario e aspetto: il bronzetto raffigura un uomo che cavalca un bue e porge l’offerta e il saluto devozionale.

Il bue è ritto in piedi: le zampe anteriori sono più corte e lievemente flesse al ginocchio, le zampe posteriori sono più lunghe e larghe alle cosce e sollevano la groppa. La coda è ritorta sulla schiena, il sesso maschile è ben marcato.

L’animale è piccolo e tranquillo, la testa grossa e squadrata, le corna brevi e ricurve in avanti; sul muso piatto spiccano gli occhi “a grossa pastiglia” e sotto le corna si rilevano le orecchie “a disco”.

L’uomo cavalca a pelo l’animale e le gambe ne stringono i fianchi. La mano destra regge nel palmo una focaccia rotonda con un lieve incavo nella superficie e striature sul contorno; la mano sinistra è alzata per porgere il saluto devozionale. L’offerente indossa solo un corto gonnellino che lascia nude le estremità inferiori e il petto su cui spiccano le mammelle maschili. Nuda anche la testa: la calotta schiacciata che sporge dal profilo della nuca infatti appare a a Lilliu non come un copricapo ma come una folta capigliatura a zazzera.

I tratti fisionomici del viso dell’uomo invece sono alterati, caricaturali, quasi scimmieschi; occhi allungati ed incavati sotto la frangetta frontale, naso adunco, orecchie abbozzate, bocca a taglio largo e profondo.

Luogo di ritrovamento: Nulvi (SS), nuraghe Orku

Residenza attuale: Museo Archeologico di Cagliari

Segni particolari: le corna del bue sono spuntate; il braccio sinistro è rotto al polso

Curiosità: l’animale – dice Lilliu – è raffigurato mentre muggisce festoso con la bocca semiaperta e “il tono di festa è ribadito anche dal sottile collare di cuoio o di tessuto cordonato a colori che gli cinge il collo robusto”.

96) OFFERENTE CON FOCACCIA, A CAVALLO DEL BUE

Nome: offerente con focaccia, a cavallo del bue

Professione: sconosciuta

Dimensioni: altezza 8 cm – lunghezza 8 cm

Vestiario e aspetto: il bronzetto raffigura un uomo che cavalca un bue e porge l’offerta e il saluto devozionale.

Il bue è ritto in piedi: le zampe anteriori sono più corte e lievemente flesse al ginocchio, le zampe posteriori sono più lunghe e larghe alle cosce e sollevano la groppa. La coda è ritorta sulla schiena, il sesso maschile è ben marcato.

L’animale è piccolo e tranquillo, la testa grossa e squadrata, le corna brevi e ricurve in avanti; sul muso piatto spiccano gli occhi “a grossa pastiglia” e sotto le corna si rilevano le orecchie “a disco”.

L’uomo cavalca a pelo l’animale e le gambe ne stringono i fianchi. La mano destra regge nel palmo una focaccia rotonda con un lieve incavo nella superficie e striature sul contorno; la mano sinistra è alzata per porgere il saluto devozionale. L’offerente indossa solo un corto gonnellino che lascia nude le estremità inferiori e il petto su cui spiccano le mammelle maschili. Nuda anche la testa: la calotta schiacciata che sporge dal profilo della nuca infatti appare a a Lilliu non come un copricapo ma come una folta capigliatura a zazzera.

I tratti fisionomici del viso dell’uomo invece sono alterati, caricaturali, quasi scimmieschi; occhi allungati ed incavati sotto la frangetta frontale, naso adunco, orecchie abbozzate, bocca a taglio largo e profondo.

Luogo di ritrovamento: Nulvi (SS), nuraghe Orku

Residenza attuale: Museo Archeologico di Cagliari

Segni particolari: le corna del bue sono spuntate; il braccio sinistro è rotto al polso

Curiosità: l’animale – dice Lilliu – è raffigurato mentre muggisce festoso con la bocca semiaperta e “il tono di festa è ribadito anche dal sottile collare di cuoio o di tessuto cordonato a colori che gli cinge il collo robusto”.

113) INSEGNA CON PROTOME TAURINA

Nome: insegna con protome taurina

Dimensioni: da verificare

Descrizione: “reperto bronzeo a forma di protome taurina interpretato dagli studiosi come insegna processionale. Sulla sua base sono impostati due bracci che terminano con due pomelli e su entrambi i lati del reperto è presente una decorazione in rilievo che rappresenta la figura schematica di una faccina umana.”

Luogo di ritrovamento: TERGU (SS); il reperto potrebbe provenire da un’area di culto frequentata tra il Bronzo Finale e il Primo Ferro (XII-VIII sec. a.C.) da localizzare presumibilmente nella zona dove sorge l’attuale chiesa romanica di Santa Maria di Tergu

Residenza attuale: Museo Archeologico di Sassari

Curiosità: “Il reperto trova confronto con il doppiere in bronzo esposto presso il Museo Archeologico di Cagliari e per il quale non si hanno notizie certe sul luogo di rinvenimento: alcuni studiosi ipotizzano che entrambi gli oggetti possano essere riconducibili allo stesso sito.

Inoltre, le corna pomellate sono presenti in altri reperti in bronzo di epoca nuragica: elmi appartenenti a bronzi figurati di guerrieri, protomi bovine di navicelle e raffigurazioni di bovini.”

114) MUSICO DI MONTE SIRAI

Nome: suonatore di lira

Dimensioni: da verificare

Aspetto e vestiario: figura di musico seduto raffigurato mentre suona uno strumento simile alla lira

Luogo di ritrovamento: Monte Sirai, Carbonia

Residenza attuale:Museo Archeologico di Cagliari

Fotografia di RS Roberto, Viaggi nelle Antichità della Sardegna

Per approfondimenti ecco un articolo datato ma interessante

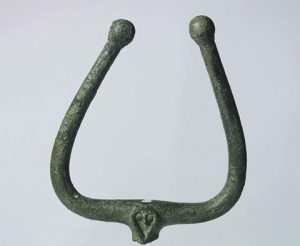

115) TENDIARCO (oggetto per tendere l’arco)

Nome: tendiarco

Descrizione tratta da ” Scavi e scoperte 1918-1921″ di Taramelli:

“Oggetto arcuato a forma di ansa terminante ai due capi in due cerchielli,traversalmente disposti; dal cerchiello inferiore si staccano verso l’alto due cornetti,due dei quali spezzati,che si rivolgono indietro,movendo obliquamente dall’ansa; da uno dei due cornetti conservati si stacca una sbarretta che si connette all’orlo del cerchiello: l’estremità superiore degli accennati cornetti è riunita da una decorazione a doppia spirale rozza,ma perfettamente chiara; il dorso dell’ansa è decorato in rilievo da due cordoni ai lati ed al centro da una spina di pesce molto regolare.

Penso che l’oggetto,abbastanza robusto,dovesse venire impugnato con la destra, e rivolto con i brevi cornetti verso l’alto; per mezzo di questi si tendeva la corda dell’arco,mentre la coda della freccia posava sulle alette più lunghe,trattenuta dalle dita dell’arciere,sino allo scatto della corda.

Tale forma di tendiarco non ha nulla a che fare con quei presunti tendiarco ad anelli gemini con punte,che anche lo Strobel cercò invece di definire cavezzoni di cavallo.La decorazione del nostro presunto tendiarco a doppia spirale,ricorda quelle di talune fibule della Beozia, dell’Italia Meridionale e di Hallstatt,che pure essendo una riminiscenza micenea, discendono ad epoca tarda, mostrando la persistenza di tale motivo decorativo.(…..)”

Luogo di ritrovamento: ripostiglio di Monte Sa Idda, Decimoputzu

Residenza attuale: Museo Archeologico di Cagliari

121) OFFERENTE CON VASO

Nome: l’offerta del vaso

Professione: sconosciuta

Dimensioni: altezza 13,3 cm

Aspetto e vestiario: l’offerente é raffigurato con la mano destra alzata in atto di preghiera, come per porgere il saluto devozionale alla divinità: il pollice è divaricato e le altre dita sono unite e ben rese dalle incisioni presenti sia sul palmo che sul dorso. Con la mano sinistra l’uomo impugna una corda da cui pende un vaso, forse nella realtà di bronzo o terracotta, contenente un liquido d’offerta. Il recipiente è ovale, col fondo stretto e piatto; oltre ai due manici presenta una sporgenza “a tubercolo” che poteva essere un beccuccio a colatoio per versare il liquido oppure una borchia ornamentale molto pronunciata.

Il vaso e la corda sono raffigurati in posizione obliqua, come per rendere il movimento di oscillazione oppure il vaso era – dice Lilliu – “allontanato dal corpo, quasi per suggerire il distacco dall’oggetto che è ormai possesso della divinità”.

L’uomo indossa una tunica aderente, senza maniche e con una piccola scollatura triangolare; dietro, l’orlo inferiore della tunica è prolungato a coda, davanti la veste è rialzata ad angolo, sopra le ginocchia nude. Anche le magre gambe sono nude e i piedi scalzi.

La tunica é chiusa sulla spalla sinistra con un legaccio a fiocco che annoda i due lembi; gli stessi lembi più in basso sull’anca sinistra sono fermati da un bottone prominente. Infine un semplice cordone, chiuso a nodo sul davanti, cinge la vita del devoto.

Sul petto ha il pugnaletto ad elsa gammata riposto in un fodero di cuoio lavorato (lo si deduce dalle scalanature all’orlo) e pendente da una bandoliera di pelle.

L’offerente non é un guerriero, quindi il pugnaletto per Lilliu assume il significato di arma da difesa, forse con valore talismanico.

Il viso è oblungo e pieno, il collo tozzo, gli occhi a mandorla, sopracciglia e naso arcuato sono resi col noto stilismo a T, le orecchie sono a dischetto incavato nel mezzo, bocca stretta e carnosa.

Sul capo sembra indossare un elemento che cinge la nuca e si annoda sopra la fronte (n.d.r.).

Luogo di ritrovamento: Serri, loc. Santa Vittoria, dall’atrio del pozzo sacro – (Il Santuario di Santa Vittoria di Serri Coop Acropoli Nuragica)

Residenza attuale: Museo Archeologico di Cagliari

Segni particolari: rotta la gamba destra sopra al ginocchio

Curiositá:

Per Lilliu il devoto è un pastore o un contadino che “offre olio o latte o forse acqua lustrale del pozzo che ha attinto col vaso durante la cerimonia rituale, alla presenza del sacerdote officiante”.

Proponiamo infine alcune interpretazioni alternative di semplici appassionati circa il MISTERIOSO CONTENUTO del vaso ?

– il contenitore contiene vino da offrire alla divinità

– la posizione obliqua del contenitore farebbe supporre “l’idea del movimento anteroposteriore che si imprime al latte quando si fa il burro in mancanza di tecnologia più avanzata”

Fotografia di RS Roberto dalla pagina Fb “Viaggio nelle antichità della Sardegna”

Immagini e descrizione tratta da G.Lilliu, “Sculture della Sardegna nuragica”, 1966, ed. ILISSO

122) MADRE E FIGLIO SU SGABELLO

Nome: madre e figlio su sgabello o altrimenti nota come ” la grazia”

Professione: madre e figlio

Dimensioni: altezza 10 cm

Aspetto e vestiario: la madre siede, con il figlio sulle ginocchia, su uno sgabello basso e rotondo con cinque appoggi uniti, all’interno, da una traversa a largo anello. É evidentemente uno sgabello di legno semplice e dimesso.

La donna è in atto di adorazione e rende, o chiede, grazie per il figlio ammalato.

Con la mano destra, con pollice divaricato e le altre dita unite ma articolate alle estremità, porge il saluto devozionale. Con il braccio sinistro sostiene e abbraccia sotto l’ascella il corpo del giovinetto e poggia la mano sinistra – grande e tozza con dita ben incise – sulla gamba del fanciullo.

Il figlio siede in braccio alla madre con le gambe cadenti a penzoloni e col capo reclinato sul braccio della madre. Tiene la mano destra alzata e chiusa a pugno, quasi ad implorare l’aiuto della madre affettuosa o forse per rappresentare lo spasmo di un dolore, un attacco improvviso (forse epilessia, si chiede Lilliu?).

La madre indossa una stretta tunica che termina sotto i ginocchi e fino alle caviglie con una balza liscia. Sopra la tunica indossa sulle spalle un manto con l’orlo in rilievo ma senza decorazioni. Sotto la nuca però si nota una ” guarnizione a borsa” che potrebbe essere un cappuccio stilizzato. Il mantello lascia scoperti il braccio destro è il petto della madre e avvolge entrambi chiudendosi come una calda coperta di protezione sull’ammalato.

La donna mostra una semplice e modesta pettinatura con capelli divisi da scriminatura centrale che scendono sullo orecchie con filamenti lisci e spettinati. Il viso, vivo e sofferente, ha forma stirata e ovale con mento acuto, occhi vibranti a globuletto sporgente, naso grosso e bocca con labbra carnose, semiaperte come in atto di invocare una preghiera.

Il viso del figlio, dal profilo camuso, richiama i tratti della madre e appare tormentato, con tratti fisionomici esasperati.

Il corpo del fanciullo maschio è nudo “per ragioni di culto e – crediamo anche – per il principio magico che la forza guaritrice della divinità si sarebbe esercitata più prontamente ed efficacemente a diretto contatto d’un corpo in perfetta nudità” dice Lilliu.

Luogo di ritrovamento: Serri, località Santa Vittoria, ritrovata dentro una massa di ceneri e carbone presso la torre a feritoie

Residenza attuale: Museo Archeologico di Cagliari

122) MADRE E FIGLIO SU SGABELLO

Nome: madre e figlio su sgabello o altrimenti nota come ” la grazia”

Professione: madre e figlio

Dimensioni: altezza 10 cm

Aspetto e vestiario: la madre siede, con il figlio sulle ginocchia, su uno sgabello basso e rotondo con cinque appoggi uniti, all’interno, da una traversa a largo anello. É evidentemente uno sgabello di legno semplice e dimesso.

La donna è in atto di adorazione e rende, o chiede, grazie per il figlio ammalato.

Con la mano destra, con pollice divaricato e le altre dita unite ma articolate alle estremità, porge il saluto devozionale. Con il braccio sinistro sostiene e abbraccia sotto l’ascella il corpo del giovinetto e poggia la mano sinistra – grande e tozza con dita ben incise – sulla gamba del fanciullo.

Il figlio siede in braccio alla madre con le gambe cadenti a penzoloni e col capo reclinato sul braccio della madre. Tiene la mano destra alzata e chiusa a pugno, quasi ad implorare l’aiuto della madre affettuosa o forse per rappresentare lo spasmo di un dolore, un attacco improvviso (forse epilessia, si chiede Lilliu?).

La madre indossa una stretta tunica che termina sotto i ginocchi e fino alle caviglie con una balza liscia. Sopra la tunica indossa sulle spalle un manto con l’orlo in rilievo ma senza decorazioni. Sotto la nuca però si nota una ” guarnizione a borsa” che potrebbe essere un cappuccio stilizzato. Il mantello lascia scoperti il braccio destro è il petto della madre e avvolge entrambi chiudendosi come una calda coperta di protezione sull’ammalato.

La donna mostra una semplice e modesta pettinatura con capelli divisi da scriminatura centrale che scendono sullo orecchie con filamenti lisci e spettinati. Il viso, vivo e sofferente, ha forma stirata e ovale con mento acuto, occhi vibranti a globuletto sporgente, naso grosso e bocca con labbra carnose, semiaperte come in atto di invocare una preghiera.

Il viso del figlio, dal profilo camuso, richiama i tratti della madre e appare tormentato, con tratti fisionomici esasperati.

Il corpo del fanciullo maschio è nudo “per ragioni di culto e – crediamo anche – per il principio magico che la forza guaritrice della divinità si sarebbe esercitata più prontamente ed efficacemente a diretto contatto d’un corpo in perfetta nudità” dice Lilliu.

Luogo di ritrovamento: Serri, località Santa Vittoria, ritrovata dentro una massa di ceneri e carbone presso la torre a feritoie

Residenza attuale: Museo Archeologico di Cagliari