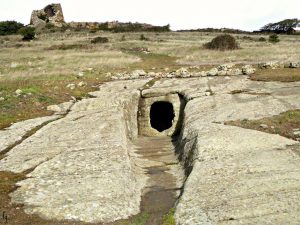

La necropoli di Filigosa è un sito archeologico situato nel territorio del comune di Macomer, in provincia di Nuoro. È conosciuta per aver dato il nome a un’importante cultura dell’eneolitico sardo, la cultura di Filigosa, strettamente collegata a quella di Abealzu, tant’è che si parla spesso di cultura di Abealzu-Filigosa. La necropoli è composta da quattro domus de janas pluricellulari, scavate su un’altura tufacea e caratterizzate dalla presenza di lunghi dromos d’accesso.

Fu utilizzata dalle popolazioni protosarde dal III millennio a.C. fino ai primi secoli del II millennio a.C.; il rito funebre prevedeva la scarnificazione e la sepoltura in deposizione secondaria.

Venne scavata nel 1965 da Ercole Contu e successivamente da Alba Foschi negli anni ottanta.