139) OFFERENTE CON PICCOLO QUADRUPEDE

Nome: offerente con piccolo quadrupede

Professione: sconosciuta

Dimensioni: da verificare

Aspetto e vestiario:

L’uomo è raffigurato frontalmente, in piedi; con la mano sinistra regge per le zampe (o per la coda) un piccolo quadrupede. Con la mano destra porge il saluto devozionale.

Indossa una tunica corta da cui spiccano le esili gambe; sopra la tunica porta un manto gettato sulla spalla sinistra che scende sul retro.

L’uomo sfoggia sul petto il consueto pugnaletto (probabilmente ad elsa gammata) appeso alla bandoliera passata a tracolla sull’omero destro: spunta al di sotto del manto solo l’elsa.

Sul capo sembra indossare una calottina liscia con orlo circolare in forte rilievo.

Luogo di ritrovamento: Sardegna, località sconosciuta

Residenza attuale: da verificare

Curiosità:

Il quadrupede potrebbe essere un prolagus sardus (grosso coniglio con le orecchie arrotondate anzichè allungate) ?

per maggiori informazioni: https://it.wikipedia.org/wiki/Prolagus

NOTA: il bronzetto fu trafugato e strappato dal contesto originario e (s)venduto a trafficanti d’arte; fortunatamente fu recuperato insieme ad altri reperti (in foto: un arciere e una navicella) grazie all’opera investigativa di Roberto Lai e consegnato alla Soprintendenza di Cagliari

Fotografie di Roberto Lai

#immagini: 1211

140) ARCIERE CON ARCO A SPALLA (E SPADA)

Nome: arciere con arco a spalla e spada

Dimensioni: altezza residua 18,8 cm

Aspetto e vestiario: L’arciere è raffigurato in piedi, con la mano sinistra impugna l’arco pesante tenendolo appoggiato sulla spalla, con la mano destra impugnava molto probabilmente una spada.

L’arciere porta sul capo un elmetto a due corte creste e corna brevi rivolte in avanti, indossa una doppia tunica coperta nella parte superiore da un corsaletto. Dalle spalle – dice Lilliu – pendono due bande frangiate e sul dorso sono visibili gli anelli orizzontali nei quali probabilmente si infilava la lunga asta direzionale.

La corazza è decorata nella zona superiore con striature orizzontali parallele, nelle due zone sottostanti con incisioni verticali affiancate.

Gli altri elementi di protezione che completano il corredo da combattimento del guerriero sono:

– goliera

– gambiere (già viste in molti bronzetti) divise in due pezzi sul davanti

– un elemento insolito: sotto la goliera si nota un risalto a lingua non diverso da quella borchia cuoriforme del guerriero di Sant’Anna Arresi in cui lo Spano riconosceva una “culla” talismanica…. o forse – dice Lilliu- trattasi di un semplice fermaglio degli spallacci alla corazza

Nel volto notiamo il noto stilismo a T di sopracciglia e naso, gli occhi sono a globetto scontornato, la mascella ha un taglio squadrato e le orecchie a disco (orecchie “enormi, mostruose” dice Lilliu).

Luogo di ritrovamento: Suelli (CA), località sconosciuta

Residenza attuale: Museo Archeologico di Cagliari

Segni particolari: rotta la corda dell’arco, parte delle gambe e la spada sopra l’elsa; piedi mancanti.

Curiosità:

1) non si notano in questo bronzetto due elementi fondamentali che spesso troviamo negli arcieri: placca rettangolare di protezione portata sul petto e il pugnaletto ad elsa gammata

2) Lilliu definisce questa statuina di “rozzissima modellazione”, la si potrebbe ritenere un abbozzo o una prima prova di una figurina da perfezionare (per diventare poi come il guerriero di Sant’Anna Arresi).

3) In questo bronzetto sono visibili gli anelli dove probabilmente era inserita la la cosiddetta “asta direzionale” già vista nel bronzetto schedato sulla nostra pagina col numero 129).

Il significato di questo oggetto non è ancora chiaro, questa la possibile ipotesi riportata da Lilliu:

“Una grande penna triangolare, tutta striata, di lamina metallica o di sottile cuoio o anche di piume stesse che serviva a imprimere e mantenere la giusta direzione dell’arma nel tragitto, prima di colpire l’oggetto”.

Per Lilliu quindi l’asta era un’arma è la penna serviva per dirigere il lancio.

Altre ipotesi che appaiono comunque convincenti sono le seguenti: asta che serviva ad indicare la posizione esatta dell’arciere al resto dell’esercito oppure serviva per inviare segnalazioni agli altri schieramenti.

4) Quando Lilliu schedò e fotografò il bronzetto, esso appariva differente rispetto ad oggi ……. cosa notate di diverso? ?

Fotografie del bronzetto di F. Cannas dalla pagina Fb Archeologia della Sardegna

Descrizione e immagini tratte da G.Lilliu, “Sculture della Sardegna nuragica”, 1966, ed. ILISSO

141) SPILLONE CON CAPOCCHIA AD AVVOLGIMENTO SPIRALIFORME

Nome: spillone con capocchia ad avvolgimento spiraliforme

categoria: da verificare

Dimensioni: lunghezza 22 cm.

Aspetto: la verga ha sezione quadrangolare e si allarga verso la parte inferiore per poi restringersi verso la punta. La capocchia massiccia termina con un pomello emisferico, con una scozia sottostante, guarnita da tre rilievi ad anello, che la separa dal toro; sotto la decorazione a toro, la verga è rivestita da un avvolgimento a spirale di filo di bronzo che si allarga verso la base.

Luogo di ritrovamento: Teti (NU), localitá Abini

Residenza attuale: Museo Archeologico di Cagliari

Curiositá:

Numerosi ritrovamenti di spilloni nuragici sono avvenuti sia in contesti cultuali quali il santuario di Abini-Teti, sia all’interno o in prossimità di nuraghi e pozzi sacri. Ad esempio all’interno della fonte sacra rinvenuta nella torre laterale del nuraghe Nurdole è stato recuperato un buon numero di spilloni votivi nuragici infissi nelle intercapedini del parlamento murario.

Alcuni esemplari di spilloni hanno la testa mobile, altri decorata con piccole facce stilizzate.

Ma cosa erano esattamente?

In molti casi gli studiosi li hanno interpretati come grandi fermagli per tenere chiusi i pesanti mantelli (rappresentati in molti bronzetti).

Riportiamo l’interessante ipotesi dell’archeologo Augusto Mulas (riportata nel libro “l’Isola sacra” – ed. Condaghes): alla luce del sistematico rinvenimento di spilloni in contesti rituali e ritenendoli troppo grandi e ingombranti per essere fermagli, e avendo constatato che ancora nella prima metà del 1900 in alcune zone della Sardegna (in particolare a Siniscola) venivano prodotti oggetti molto simili (in metallo, osso o legno) chiamati “su pireddu” (tradotto con “perno” oppure “ugola”) utilizzati per uccidere i maiali mediante infissione nel collo in prossimità dell’ugola… egli ipotizza che gli spilloni nuragici potessero servire per il sacrificio rituale degli animali che venivano offerti alle divinità.

Gli spilloni nuragici difficilmente possono essere considerati semplici fermagli per mantelli, anche perché in alcuni esemplari di faretrine nuragiche (da noi già schedate ? ricordate?) sono raffigurate riproduzioni di spilloni nuragici oltre che pugnali ad elsa gammata, segni di distinzione con, forse, anche un valore cultuale per chi li indossava.

Fotografie di G. Exana e RS Roberto

Descrizione e immagine tratta da G.Lilliu, “Sculture della Sardegna nuragica”, 1966, ed. ILISSO

142) NAVICELLA CON PROTOME BOVINA

Nome: navicella con protome bovina

Dimensioni: lunghezza 27 cm, larghezza 7 cm, altezza 13 cm

Aspetto:

Lo scafo è molto basso, fusiforme e con forma molto allungata; il fondo è appiattito, l’orlo superiore in risalto.

Il manico è costituito da ponticelli che sorgono dall’orlo e, convergendo nel mezzo, si uniscono con una piega ortogonale in un unico elemento a barra trasversale, orizzontale e rettilinea. Nel mezzo è presente una corta colonnina cilindrica (albero) terminante con un capitello sagomato a scozia tra due tori o tondini ben rifiniti.

L’anello in sommità è chiuso in alto da una forma stilizzata forse di colombina (o altro piccolo volatile) priva del capo.

La protome bovina, purtroppo ora priva di corna ma ancora raffinata ed elegante, avanza dalla prua con la linea sinuosa del collo e della testa. Le orecchie hanno forma triangolare e sono poste sul collo al di sotto delle corna (mancanti, spezzate alla radice).

La protome sembra modellata a parte e poi applicata allo scafo in un secondo momento, saldata con un manicotto alla base del collo e fermata da un bastoncello cilindrico che unisce il muso dell’animale al manicotto.

Luogo di ritrovamento: Sardegna, località sconosciuta

Residenza attuale: Museo delle Antichità di Torino

Segni particolari: Rotte alla base le corna della protome, rotto lo scafo sull’orlo di poppa.

Curiositá:

La navicella schedata e fotografata da G. Lilliu nel 1966 (vedi immagine in bianco e nero) appariva mancante dell’anello posto in sommità. Tuttavia Lilliu a quel tempo aveva visionato una fotografia eseguita nel 1957 da Lo Porto in cui appariva l’anello sommitale con colombina (o altro volatile) con il capo rivolto verso poppa. Egli quindi aveva potuto descriverla pur segnalando che forse l’elemento “è da considerarsi per sempre perduto”.

La navicella è stata restaurata (non sappiamo se è stato utilizzato l’elemento originario nel frattempo ritrovato) e oggi appare come illustrato da Anna Depalmas nel 2005 (vedi nota).

Ringraziamo la gentile archeologa e i custodi del Museo delle Antichità per averci aiutato nella ricerca del reperto ?

Fotografie di B. Auguadro

Descrizioni e immagine tratte da G.Lilliu, “Sculture della Sardegna nuragica”, 1966, ed. ILISSO

NOTA: si veda il disegno a pag. 319 – tavola 51 reperibile al seguente link https://core.ac.uk/download/pdf/11693312.pdf tratto da A. Depalmas, “Le Navicelle di bronzo della Sardegna nuragica”, 2005, Ettore Gasperini editore Società poligrafica sarda

143) BUE STANTE CON GIOGO

Nome: bue stante con giogo

categoria: animale

Dimensioni: altezza 7 cm, lunghezza 8,5 cm

Aspetto: il bue ha forme agili, snelle e si presenta con il dorso rialzato nella parte posteriore, la schiena fortemente incurvata e la testa con il muso cilindrico rivolto in avanti.

Le zampe anteriori sono robuste mentre quelle posteriori appaiono più sottili e quasi stilizzate. La coda scende dritta tra le zampe posteriori. Sul collo sembra portare il giogo (o forse il suo cuscinetto); la testa ben proporzionata ha il muso con taglio netto, corna brevi, gli occhi a pastiglia, le orecchie indicate da brevi escrescenze sotto le corna

Luogo di ritrovamento: Sardegna, localitá sconosciuta

Residenza attuale: Palazzo Reale – Torino (nella teca dell’armadio ligneo, sulla sinistra, nella saletta che precede il corridoio dell’Armeria)

Segni particolari: integro, con gli zoccoli ancora incastrati nella colata di piombo che saldava la figurina alla tavola votiva

Curiositá:

Questo bronzetto, insieme ad altri 6 (custoditi però nel Museo delle Antichità), è esposto a Torino come arredo nelle sale di Palazzo Reale.

“Nel 1840 Alberto della Marmora fece scoprire al Piemonte la preistoria sarda con un libro (Voyage en Sardaigne) e una serie di oggetti per le collezioni reali: soprattutto le armi e le figurine votive in bronzo diventano da allora elementi ricercati per raccolte museali”

(dal pannello esplicativo del museo delle Antichità – Torino)

Fotografie di B. Auguadro

Descrizione tratta da G.Lilliu, “Sculture della Sardegna nuragica”, 1966, ed. ILISSO

144) DONNA OFFERENTE

Nome: donna offerente

Professione: sconosciuta

Dimensioni: altezza 18,5 cm

Aspetto e vestiario: la donna raffigurata in piedi e frontalmente, con la mano destra alzata porge il consueto saluto devozionale, con la mano sinistra regge l’offerta votiva: una ciotola emisferica contenente quattro oggetti con forma sferica, forse focacce o frutti.

La figura femminile indossa:

– un velo sul capo che, scendendo sulle spalle, lascia scoperti sulla fronte i capelli, distinti da una scriminatura mediana

– una tunica attillata e senza maniche, sobria ed elegante, che si avvolge intorno al corpo con un lembo aperto sul fianco sinistro e fermato sulla spalla forse tramite una fibula;

– una cintura sui fianchi segnata con tratteggio verticale

– una sottoveste con l’orlo a pieghe verticali lunga sino ai piedi nudi

– un mantello rigido sulle spalle che riquadra la figura come un fondale e cade dalle spalle fino all’altezza della balza della sottoveste; sul manto notiamo un lembo verticale che accentua la struttura filiforme del corpo e un “manipolo pieghettato a fini rigature che trattiene presso il gomito sinistro il mantello” dice Lilliu ” simile a quello delle frange, a striature sottili, applicate sul dorso del mantello portato dal Capotribù di Uta”.

Il capo ha forma cilindrica, squadrata e allungata; si nota lo schema a T delle sopracciglia scolpite con intaccature oblique e del naso, gli occhi oblunghi scavati all’intorno, la bocca “ottenuta con taglio curvo da cui sporge il labbro inferiore”.

Il collo appare tozzo, grosso e sproporzionato rispetto al corpo esile, forse per sottolineare la forza MATRIARCALE e la solennità del personaggio.

Luogo di ritrovamento: Sardegna, località sconosciuta

Residenza attuale: Museo delle Antichità di Torino

Segni particolari: Il bronzetto poggia ancora sul sostegno a tre piedi che di solito veniva incastrato, tramite piombatura, sulla tavola delle offerte. Andrea Loddo però, che si occupa di archeologia sperimentale, ha notato che i tre canali di colaggio della figurina sono privi di piombo, quindi questo prova che il bronzetto non è stato mai posizionato su altare litico, con grappa di piombo e fissato eternamente sugli altari o sulle pietre menir, come al santuario di Serri.

Curiosità:

Lilliu nota una fortissima somiglianza tra questo bronzetto femminile e altri bronzetti maschili:

1) ai Capotribù, in particolare quello di Abini-Teti, per la forma squadrata della testa e il taglio marcato delle sopracciglia, la forma del manto

2) al guerriero con scudo trovato ad Aidomaggiore, loc. Tuvàmini per il taglio del volto: schema a T, fattezze della bocca, occhi oblunghi

Per Lilliu questa figura femminile potrebbe essere “l’altra metà” dei Capitribù: se questi infatti erano Re, Notabili, (Sacerdoti?)… le belle e solenni immagini di donne con manto in posa ieratica potrebbero essere le loro mogli, ovvero signore di notabili

…..oppure Sacerdotesse, perchè no? ?

NOTA:

Questo bronzetto, insieme ad altri 6 è esposto a Torino.

“Nel 1840 Alberto della Marmora fece scoprire al Piemonte la preistoria sarda con un libro (Voyage en Sardaigne) e una serie di oggetti per le collezioni reali: soprattutto le armi e le figurine votive in bronzo diventano da allora elementi ricercati per raccolte museali”

(dal pannello esplicativo del museo delle Antichità – Torino)

Fotografie di B. Auguadro

Descrizione tratta da G.Lilliu, “Sculture della Sardegna nuragica”, 1966, ed. ILISSO

146) MADRE CON BAMBINO

Nome: madre con bambino

Dimensioni: altezza 13,1 cm

Luogo di provenienza: probabilmente Lodé (Siniscola)

Residenza Attuale: Ginevra -Svizzera (CH), collezione ORTIZ

Aspetto e vestiario: la madre offerente è raffigurata stante. Con il braccio sinistro piegato, sorregge il bambino nella cavità del gomito e con la mano aperta offre una ciotola alla divinità. Con il braccio e la mano destra, estesi in avanti, porge il saluto devozionale.

Il bambino è seduto nell’incavo del braccio e si regge con il braccio destro appoggiandosi al collo e alla spalla della madre; la mano sinistra scende sulle ginocchia.

La donna indossa

– una doppia tunica: una lunga veste leggera forse di lino e sopra una tunica più corta, avvolta attorno al corpo. La sottoveste lascia intravedere le pieghe rappresentate da linee verticali (molto simile alla lunghe gonne con pieghe volute in senso orario, Su frangiu, ancora oggi in uso nei costumi tradizionali).

– un mantello molto spesso indossato sulle spalle, lungo quasi fino ai piedi nudi.

Segni particolari: patina grigio-verde, varie incrostazioni. Tracce sotto i piedi della colata plumbea che fissava la statuetta sul blocco di calcare

Curiosità:

Jürgen Thimme [Kunst und Kultur Sardiniens, no. 139, pp. 117, 392.] confronta questa figurina con altre tre raffigurazioni di madre e figlio che chiedono l’aiuto alla divinità, ma generalizza concludendo che il gesto e la ciotola sacrificale del presente esempio lo inducono a ritenere che tutte queste rappresentazioni dell’arte nuragica rappresentino una madre con un figlio MALATO.

Effettivamente “due di queste rappresentazioni di madri con bambini furono ritrovate al santuario di Santa Vittoria a Serri, sito probabilmente visitato dai malati in cerca di guarigione, come anche attestato da una statuetta trovata in loco di offerente con stampella.

Ci sono però notevoli differenze tra i quattro bronzetti (di madri con figlio).

Nel caso dei due di Santa Vittoria, il bambino appare malato, la testa si appoggia sul braccio della madre, mentre lo avvolge come in una culla, con la mano che termina sulla coscia del bambino. Tuttavia il terzo esempio (“la Madre dell’Ucciso” di Urzulei ) – che raffigura una madre seduta su uno sgabello con il figlio in braccio – è diverso. Il figlio non è un bambino, è già un giovane e indossa un berretto utilizzato di solito dai capotribù e sul petto mostra il pugnale ad elsa gammata, chiare indicazioni del suo rango: secondo Lilliu forse si trattava di un giovane aristocratico. Potrebbe quindi rappresentare il figlio morto, dal momento che il gruppo è stato trovato in una grotta sacra associata al culto alle divinità ctonie e può rappresentare un voto alla Dea Madre, un’intercessione a favore della vita (del giovane) dopo la morte. L’avambraccio destro della madre è rotto e mancante, ma era sicuramente proteso in avanti in una posizione simile a quella della nostra statuetta, in un gesto di offerta.

È da notare che questo quarto bronzetto è unico e ci ricorda le Vergini romaniche con Bambino della regione Auvergne della Francia, anche se queste ultime sono di solito sedute e il braccio destro del Bambino viene sollevato piuttosto che posto sopra la spalla della madre . Quello che è simile è l’aspetto sano del bambino, la testa alta.

Quindi preferiamo l’ipotesi che questa statuetta sia una rappresentazione di una madre che chiede una grazia/porge un’offerta, ma è incerto se il gesto sia fatto per ringraziare per la guarigione del figlio malato o se sia una richiesta per il suo futuro o per qualche altro scopo, come il ritorno sicuro del marito da una spedizione guerriera”.

Testo virgolettato e fotografia dal web – fonte catalogo “Kunst und Kultur Sardiniens”, 1980

NOTA:

La statuetta, insieme ad altri innumerevoli bronzetti nuragici di inestimabile valore storico e culturale, si trova a Ginevra nella famosa collezione di George Ortiz Patiño… Questo signore oggi deceduto, noto come “Il Re dello stagno”, ricchissimo proprietario di miniere di stagno in Bolivia, era in possesso della più grande collezione di bronzetti nuragici al mondo!

Cosa ne sarà ora della sua immensa collezione non lo sappiamo…ci auguriamo che gli eredi la preservino e decidano in futuro di custodirla ed esporla in un museo aperto al pubblico! 🙂

…e mentre noi schediamo, Andrea Loddo sta abilmente lavorando per riportare in vita questo stupendo bronzetto (in fotografia, suo modellino in cera persa) 😉

Ringraziamo Roberto Lai per le preziose informazioni riportate in nota.

Catalogo “L’arte dei sardi” collezione Borowski 1983

37. Toro con uccello sul dorso

Bronzo. h 14,6 cm, l 11,6 cm

Sardegna, località sconosciuta.

Periodo nuragico, IX sec. a.C.

Questo toro fortemente stilizzato, con zampe stranamente lunghe e sottili, è riconoscibile come tale solo tramite le sue lunghissime corna piegate a semicerchio ed alla raffigurazione schematica del sesso. Un uccello è poggiato al centro del dorso. Sulla testa piatta, appuntita a triangolo, sporgono gli occhi rotondi. La coda è rigirata nella parte inferiore. Nonostante la notevole astrazione questo bronzetto è pieno di vitalità. Con pochi tratti è stata creata una meraviglia di rappresentazione naturale.

Il motivo “uccello su toro” si ripropone sui tori di Lilliu (G. Lilliu, Sculture della Sardegna nuragica, 1966), nr. 210 e 212; su questi però l’uccello è appoggiato tra le corna. La forte schematizzazione con lunghe zampe e tronco sottile, testa piatta ed occhi sporgenti si ripete anche su altri bronzetti, per esempio nel gruppo cervo e cane di Karlsruhe (SKK nr. 149), così come su un toro di Sassari proveniente dal nuraghe Pizzinnu (Maetzke, pagg .736, SKK, ill. 73a e 73b). Tutti e tre i bronzetti sono della stessa qualità e provengono probabilmente dalla stessa officina. Da confrontare per la forte stilizzazione dei corpi animali i bronzetti di Lilliu op.cit., nr. 209 al 212, 250 al 257.

Stato di conservazione: intatto. Il bronzo ha una forte corrosione, patina verde granulosa con punti rossi di ossidazione.

Bibliografia: SKK (Kunst und Kultur Sardiniens, 1980) Nr. 148

Gruppo cervo e cane

bronzo, h 13,1 cm, Sardegna località sconosciuta.

Periodo nuragico, IX sec. a.C.

Karlsruhe, Badisches Landesmuseum

Catalogo “L’arte dei sardi”, collezione Borowski 1983

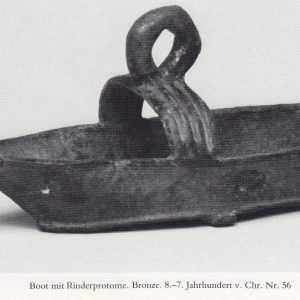

Nr. 56 Navicella con protome bovina

Bronzo. l 14 cm, h 5,2

Sardegna, località sconosciuta.

VIII – VII sec. a.C.

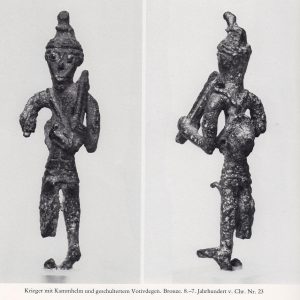

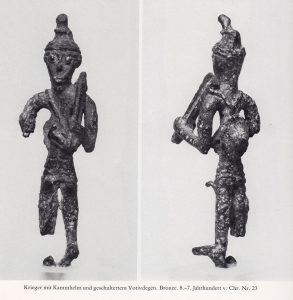

Nr.23 Catalogo collezione Borowski

Guerriero con elmo a pettine e spada votiva sulla spalla

Bronzo, h 11,2 cm, con condotto di colata 12,9 cm

Sardegna, località sconosciuta.

Cultura nuragica VII-VII sec. a.C.

Il guerriero, vestito con una tunica singola, porta un elmo a pettine di tipo caldeo che si ripete in una serie di statuette , probabilmente tutte della stessa officina (G.Lilliu, , Sculture della Sardegna nuragica,1966, nr. 92, 107 e 108). Sulla schiena è appeso ad una banda fissata alla spada votiva doppia, un piccolo scudo rotondo; alla stessa banda, sul petto, è sospeso il pugnale. Gli schinieri hanno un rivolgimento a foglia verso l’esterno (simili a G.Lilliu, op.cit. nr. 94 e 106).

Gli occhietti a bottoncino e l’ascella arcuata si ripetono in due guerrieri-demoni da Abini (Lilliu, op.cit. nr. 107 e 108) e sono solitamente caratteristici per i bronzetti del cosiddetto gruppo di Abini (vedi pag. 37 del catalogo).

I valori dell’analisi dei metalli dell’istituto di ricerca Rathgen di Berlino (J.Riederer) corrispondono alla lega tipica dei bronzi sardi.

Stato di conservazione: mancano il piede destro, l’avambraccio destro, gran parte della spada votiva e la cima del rialzo dell’elmo. Il condotto di colata a forcella è conservato. Patina verde macchiata e rimarginata con efflorescenze.

Bibliografia: SKK (Kunst und Kultur Sardiniens, 1980) Nr. 105