All’interno di un fondo privato. Sono presenti dei decori in forma di probabili protomi taurine

#immagini: 1325

All’interno di un fondo privato. Sono presenti dei decori in forma di probabili protomi taurine

La necropoli di Filigosa è un sito archeologico situato nel territorio del comune di Macomer, in provincia di Nuoro. È conosciuta per aver dato il nome a un’importante cultura dell’eneolitico sardo, la cultura di Filigosa, strettamente collegata a quella di Abealzu, tant’è che si parla spesso di cultura di Abealzu-Filigosa. La necropoli è composta da quattro domus de janas pluricellulari, scavate su un’altura tufacea e caratterizzate dalla presenza di lunghi dromos d’accesso.

Fu utilizzata dalle popolazioni protosarde dal III millennio a.C. fino ai primi secoli del II millennio a.C.; il rito funebre prevedeva la scarnificazione e la sepoltura in deposizione secondaria.

Venne scavata nel 1965 da Ercole Contu e successivamente da Alba Foschi negli anni ottanta.

La necropoli di Filigosa è un sito archeologico situato nel territorio del comune di Macomer, in provincia di Nuoro. È conosciuta per aver dato il nome a un’importante cultura dell’eneolitico sardo, la cultura di Filigosa, strettamente collegata a quella di Abealzu, tant’è che si parla spesso di cultura di Abealzu-Filigosa. La necropoli è composta da quattro domus de janas pluricellulari, scavate su un’altura tufacea e caratterizzate dalla presenza di lunghi dromos d’accesso.

Fu utilizzata dalle popolazioni protosarde dal III millennio a.C. fino ai primi secoli del II millennio a.C.; il rito funebre prevedeva la scarnificazione e la sepoltura in deposizione secondaria.

Venne scavata nel 1965 da Ercole Contu e successivamente da Alba Foschi negli anni ottanta.

La necropoli di Filigosa è un sito archeologico situato nel territorio del comune di Macomer, in provincia di Nuoro. È conosciuta per aver dato il nome a un’importante cultura dell’eneolitico sardo, la cultura di Filigosa, strettamente collegata a quella di Abealzu, tant’è che si parla spesso di cultura di Abealzu-Filigosa. La necropoli è composta da quattro domus de janas pluricellulari, scavate su un’altura tufacea e caratterizzate dalla presenza di lunghi dromos d’accesso.

Fu utilizzata dalle popolazioni protosarde dal III millennio a.C. fino ai primi secoli del II millennio a.C.; il rito funebre prevedeva la scarnificazione e la sepoltura in deposizione secondaria.

Venne scavata nel 1965 da Ercole Contu e successivamente da Alba Foschi negli anni ottanta.

L’edificio, monotorre circolare di circa m 10 di diametro, si adatta all’altopiano, includendo nelle strutture di base affioramenti di roccia naturale. Il paramento murario esterno, costituito da blocchi di calcare sbozzati e disposti in filari regolari, si conserva per un’altezza massima residua di m 8,10. Nei lati esposti a Ovest e a SE, ad un’altezza di m 3/3,5 dal suolo, risulta evidente un intervento di restauro effettuato nell’antichità, resosi necessario a causa del cedimento delle murature.

L’edificio, monotorre circolare di circa m 10 di diametro, si adatta all’altopiano, includendo nelle strutture di base affioramenti di roccia naturale. Il paramento murario esterno, costituito da blocchi di calcare sbozzati e disposti in filari regolari, si conserva per un’altezza massima residua di m 8,10. Nei lati esposti a Ovest e a SE, ad un’altezza di m 3/3,5 dal suolo, risulta evidente un intervento di restauro effettuato nell’antichità, resosi necessario a causa del cedimento delle murature.

L’edificio, monotorre circolare di circa m 10 di diametro, si adatta all’altopiano, includendo nelle strutture di base affioramenti di roccia naturale. Il paramento murario esterno, costituito da blocchi di calcare sbozzati e disposti in filari regolari, si conserva per un’altezza massima residua di m 8,10. Nei lati esposti a Ovest e a SE, ad un’altezza di m 3/3,5 dal suolo, risulta evidente un intervento di restauro effettuato nell’antichità, resosi necessario a causa del cedimento delle murature.

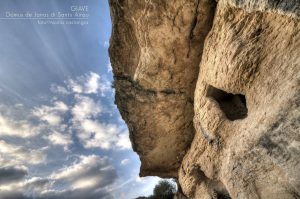

Le due domus, tra le quali si eleva un grande albero, sono distanti circa 1 km dal paese di Goni e sono scavate in una formazione rocciosa posta a circa 4 metri dal piano di calpestio.

Le due domus, tra le quali si eleva un grande albero, sono distanti circa 1 km dal paese di Goni e sono scavate in una formazione rocciosa posta a circa 4 metri dal piano di calpestio.

Le due domus, tra le quali si eleva un grande albero, sono distanti circa 1 km dal paese di Goni e sono scavate in una formazione rocciosa posta a circa 4 metri dal piano di calpestio.

Domus de janas monocellulare che presenta sulla volta una decorazione a raggiera scolpita