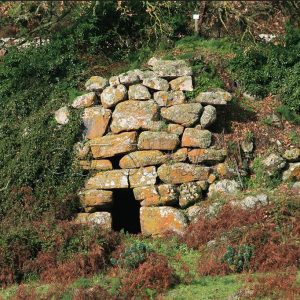

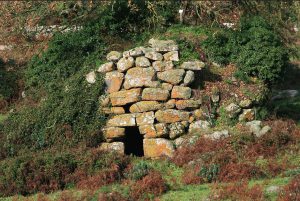

Il monumento è un monotorre costruito con blocchi di medie e grandi dimensioni disposti a filari regolari. Il nuraghe non si presenta in buono stato di conservazione. L’ingresso a sud-est, crollato, immette in un corridoio che nella parete sinistra mostra l’accesso alla scala (anch’essa crollata). La camera è di pianta circolare e si conserva per un’altezza massima di 9 m.

#immagini: 8116

Il monumento è un monotorre costruito con blocchi di medie e grandi dimensioni disposti a filari regolari. Il nuraghe non si presenta in buono stato di conservazione. L’ingresso a sud-est, crollato, immette in un corridoio che nella parete sinistra mostra l’accesso alla scala (anch’essa crollata). La camera è di pianta circolare e si conserva per un’altezza massima di 9 m.

Il monumento è un monotorre costruito con blocchi di medie e grandi dimensioni disposti a filari regolari. Il nuraghe non si presenta in buono stato di conservazione. L’ingresso a sud-est, crollato, immette in un corridoio che nella parete sinistra mostra l’accesso alla scala (anch’essa crollata). La camera è di pianta circolare e si conserva per un’altezza massima di 9 m.

Si tratta di un monotorre a pianta circolare. Il nuraghe si erge su una piattaforma basaltica

nella sommità del Monte S. Antonio, a SO della

chiesetta campestre dedicata al Santo. Il monumento

poggia sul margine a strapiombo dell’altura che

funge da bastioni naturale alla torre nuragica per

tutto l’arco occidentale, per poi degradare verso

NNE ove l’edificio poggia sul piano di campagna.

Il nuraghe è un monotorre con scala, nicchia

d’andito e camera marginata da due nicchie

contrapposte. Il profilo planimetrico esterno non è

pienamente definibile a causa dei crolli e della fitta

vegetazione arbustiva.

La torre, del diametro di circa 12 metri,

residua per una altezza massima di m 5,30 (8 filari).

L’opera muraria è costituita da blocchi di basalto, di

medie e grandi dimensioni, sbozzati con una certa

cura e disposti a file orizzontali regolari

Il nuraghe è un monotorre con scala, nicchia

d’andito e camera marginata da due nicchie

contrapposte. Il profilo planimetrico esterno non è

pienamente definibile a causa dei crolli e della fitta

vegetazione arbustiva.

La torre, del diametro di circa 12 metri,

residua per una altezza massima di m 5,30 (8 filari).

L’opera muraria è costituita da blocchi di basalto, di

medie e grandi dimensioni, sbozzati con una certa

cura e disposti a file orizzontali regolari

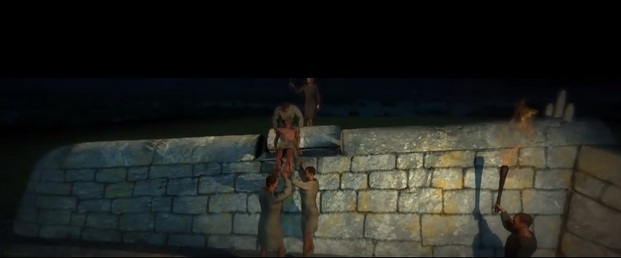

Costituito da una torre centrale e da un bastione quadrilobato con cortile a cielo aperto.

Era difeso da un antemurale che attualmente risulta appena leggibile sul piano di campagna.

Il bastione (altezza m 8,80) include quattro torri.

Costruito sul margine di un bastione trachitico,

a dominio di una via naturale, a un centinaio di metri

a Nord di una tomba di giganti ubicata a valle, il

monumento è un monotorre con scala d’andito e

camera marginata da tre nicchie. A Ovest, nel

settore non difeso naturalmente dal taglio verticale

della roccia, i resti di un poderoso antemurale,

mentre anche il profilo roccioso su cui sorge la torre

appare rinforzato da strutture murarie a filari.

Tomba di giganti a stele bilitica di cui resta in situ solamente la parte inferiore; monumento sconvolto negli anni da clandestini e spietramenti…. Wikimapia

Il sito era ben noto già nella prima metà dell’Ottocento grazie soprattutto alla descrizione che lo studioso gen. Alberto Della Marmora fece nel suo Voyage en Sardaigne, pubblicato nel 1840. Nell’atlante allegato illustrò compiutamente con numerosi disegni il nuraghe, due delle tre tombe dei giganti presenti, i betili ed alcuni conci presenti sul posto; molto ricca anche la documentazione fotografica pubblicata da Christian Zervos a Parigi, nel 1954. Wikipedia

Il sito era ben noto già nella prima metà dell’Ottocento grazie soprattutto alla descrizione che lo studioso gen. Alberto Della Marmora fece nel suo Voyage en Sardaigne, pubblicato nel 1840. Nell’atlante allegato illustrò compiutamente con numerosi disegni il nuraghe, due delle tre tombe dei giganti presenti, i betili ed alcuni conci presenti sul posto; molto ricca anche la documentazione fotografica pubblicata da Christian Zervos a Parigi, nel 1954. Wikipedia

Il sito era ben noto già nella prima metà dell’Ottocento grazie soprattutto alla descrizione che lo studioso gen. Alberto Della Marmora fece nel suo Voyage en Sardaigne, pubblicato nel 1840. Nell’atlante allegato illustrò compiutamente con numerosi disegni il nuraghe, due delle tre tombe dei giganti presenti, i betili ed alcuni conci presenti sul posto; molto ricca anche la documentazione fotografica pubblicata da Christian Zervos a Parigi, nel 1954. Wikipedia